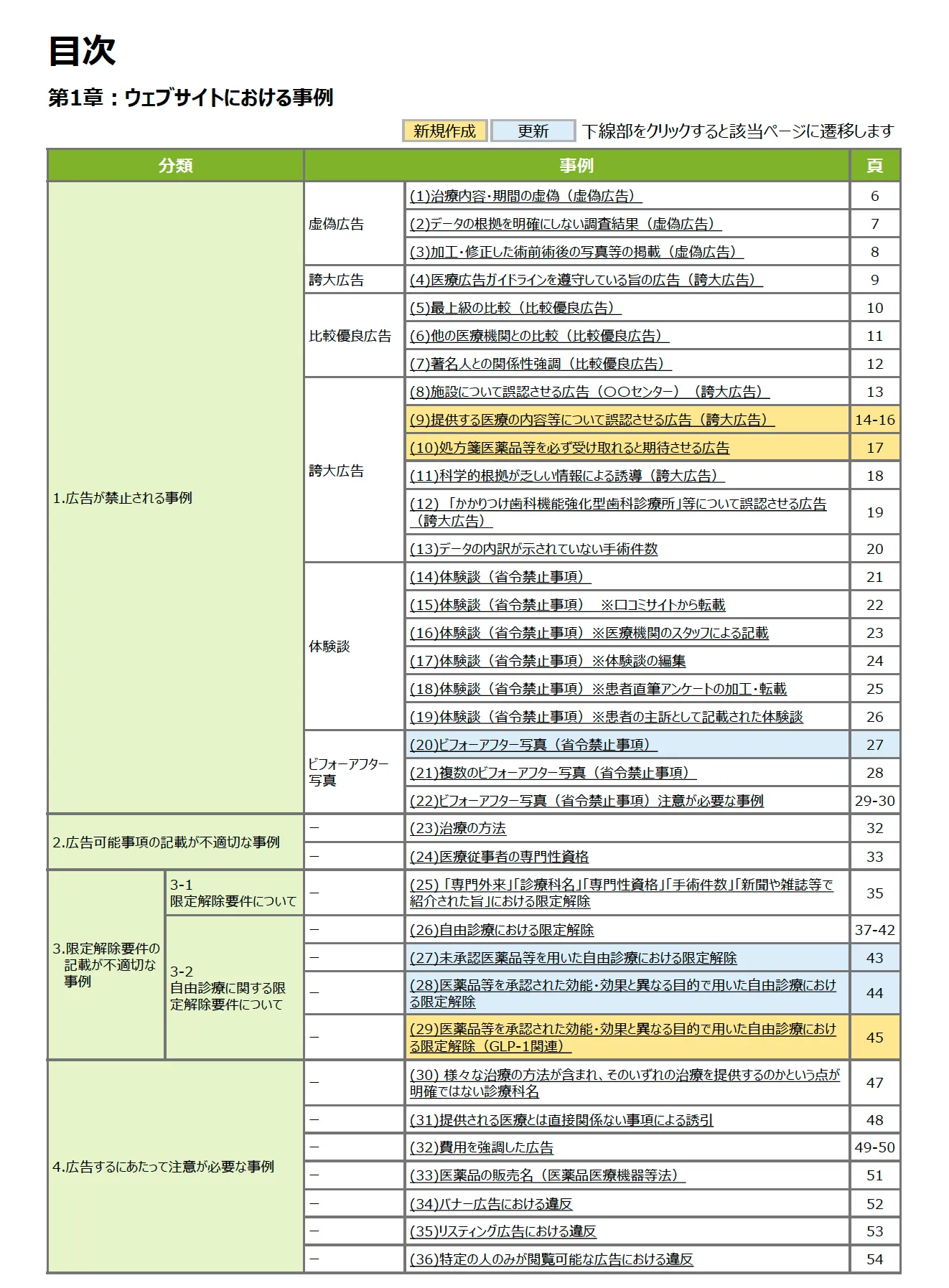

2024.03.28 ウェブサイトの事例解説書(第4版)が公開されました。それに伴い、本解説記事も更新しました。第4版では新たにSNSと動画の解説も追加されました。

2023.10.06 ウェブサイトの事例解説書(第3版)が公開されました。それに伴い、本解説記事も更新しました。第3版では修正箇所が1項目、新規作成が8項目あります。

本記事について

本ブログ記事は厚生労働省が作成した「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)」に、ラボコートによる補足解説を加えたものです。補足解説は2024年3月に改正された医療広告ガイドラインとQ&Aの内容も反映しています。

免責:本サイトでは可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、情報が古かったり、誤りを含む可能性があります。本サイトに掲載された内容によって生じた損害等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

- 1. ウェブサイトにおける事例

- 1-1. 広告が禁止される事例

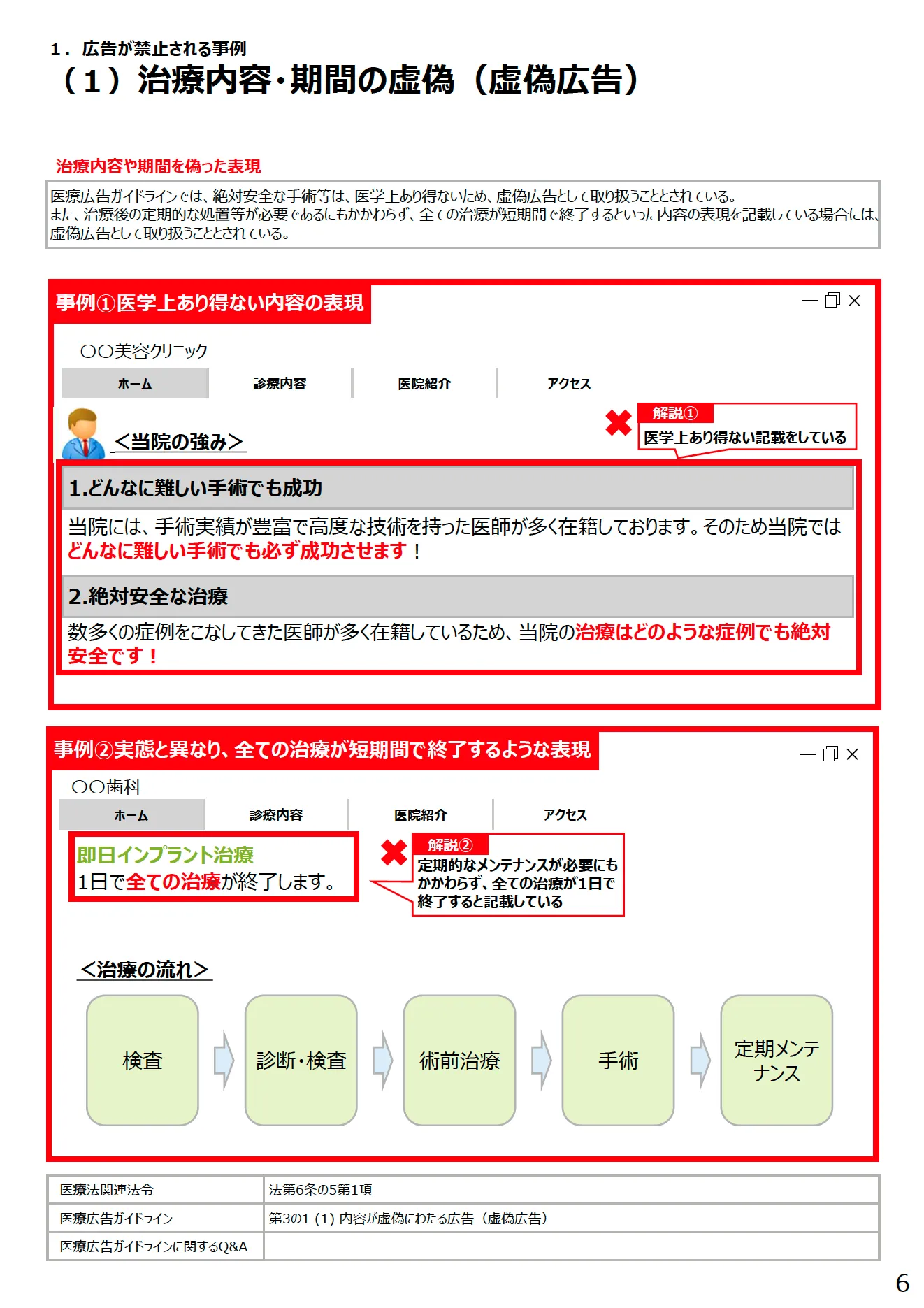

- (1)治療内容・期間の虚偽(虚偽広告)

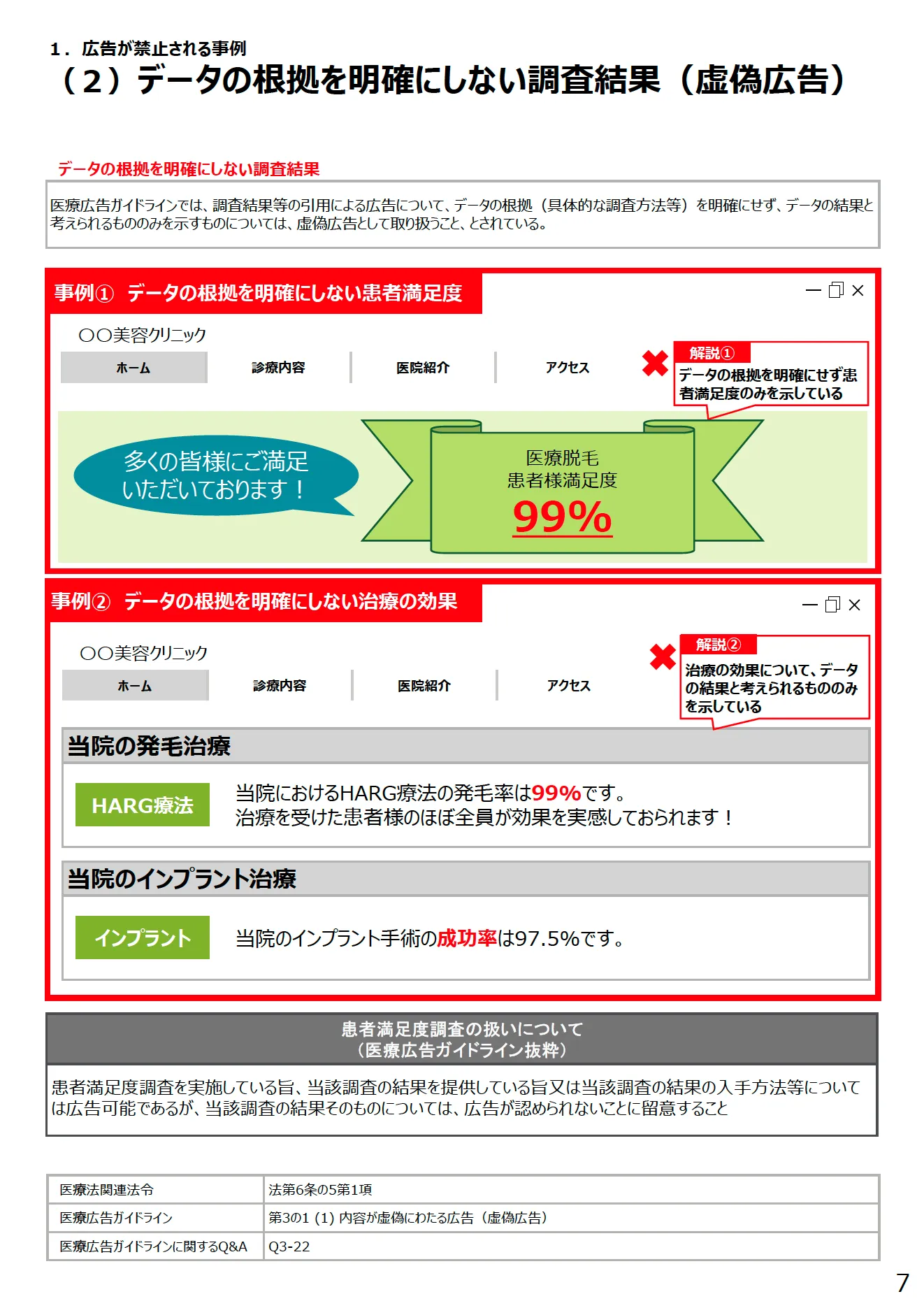

- (2)データの根拠を明確にしない調査結果(虚偽広告)

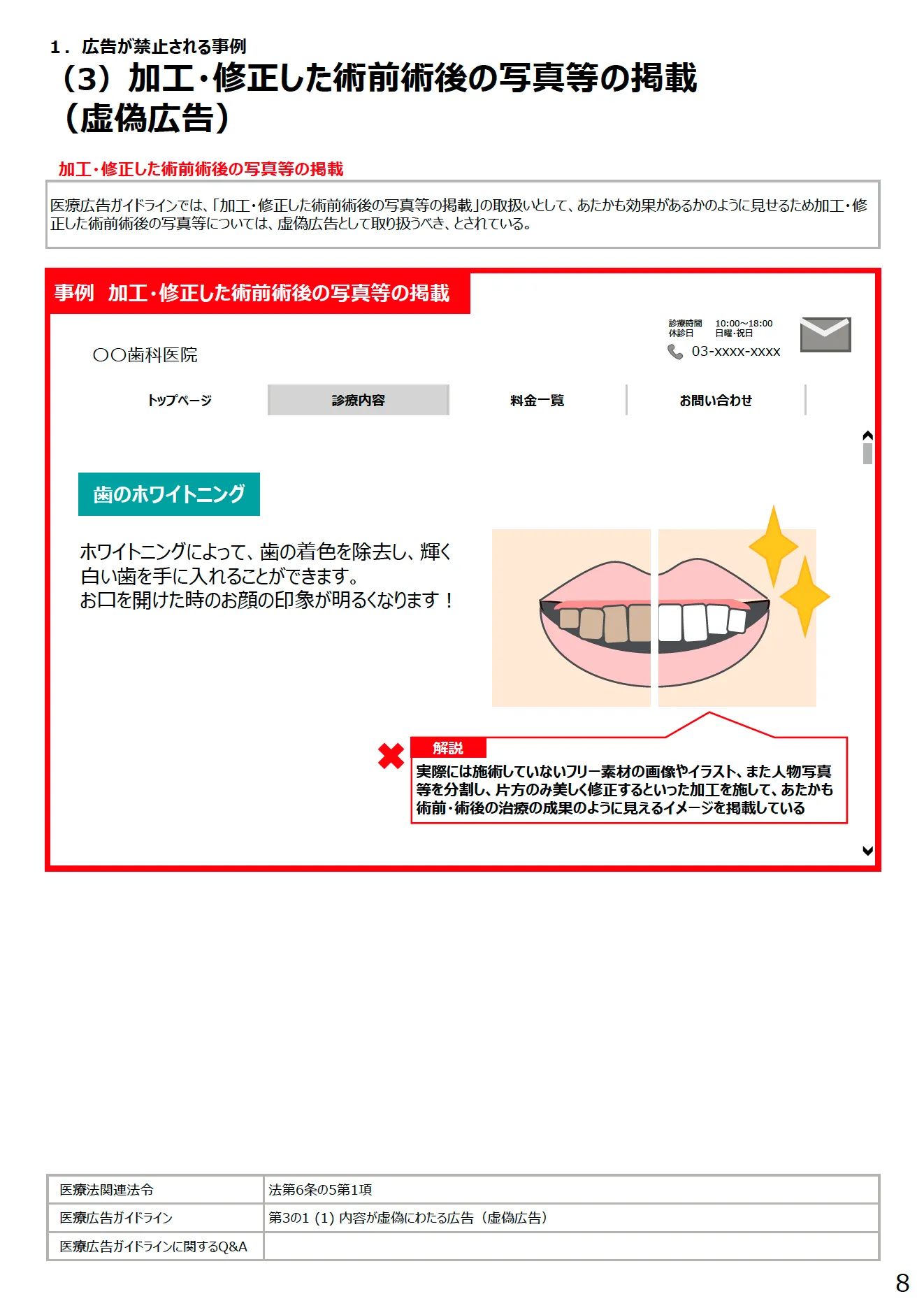

- (3)加工・修正した術前術後の写真等の掲載(虚偽広告)

- (4)医療広告ガイドラインを遵守している旨の広告(誇大広告)

- (5)最大級の比較(比較優良広告)

- (6)他の医療機関との比較(比較優良広告)

- (7)著名人との関係性強調(比較優良広告)

- (8)施設について誤認させる広告(〇〇センター)(誇大広告)

- (9)提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告)(個別具体例 1/3)

- (9)提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告)(個別具体例 2/3)

- (9)提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告)(個別具体例 3/3)

- (10)処方性医薬品等を必ず受け取れると期待させる広告(誇大広告)

- (11)科学的根拠が乏しい情報による誘導(誇大広告)

- (12)「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」等について誤認させる広告 (誇大広告)

- (13)データの内訳が示されていない手術件数

- (14)体験談(省令禁止事項)

- (15)体験談(省令禁止事項)(個別具体例 1/5)※口コミサイトから転載

- (16)体験談(省令禁止事項)(個別具体例 2/5)※医療機関のスタッフによる記載

- (17)体験談(省令禁止事項)(個別具体例 3/5)※医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された体験談の編集依頼

- (18)体験談(省令禁止事項)(個別具体例 4/5)※患者直筆アンケートの加工・転載

- (19)体験談 (省令禁止事項)(個別具体例 5/5)※患者の主訴として記載された体験談の掲載

- (20)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)

- (21)複数のビフォーアフター写真(省令禁止事項)

- (22)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)(注意が必要な事例 1/2)

- (22)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)(注意が必要な事例 2/2)

- 1-2. 広告可能事項の記載が不適切な事例

- 1-3. 限定解除要件の記載が不適切な事例

- (25)「専門外来」「診療科名」「専門性資格」「手術件数」「新聞や雑誌等で紹介された旨」における限定解除

- (26)自由診療における限定解除(全体概要)

- (26)自由診療における限定解除(個別具体例 1/5)通常必要とされる治療等の内容

- (26)自由診療における限定解除(個別具体例 2/5)治療期間及び回数

- (26)自由診療における限定解除(個別具体例 3/5)標準的な費用

- (26)自由診療における限定解除(個別具体例 4/5)主なリスク、副作用等

- (26)自由診療における限定解除(個別具体例 5/5)主なリスク、副作用等

- (27)未承認医薬品等を用いた自由診療における限定解除

- (28)医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用いた自由診療における限定解除

- (29)医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用いた自由診療における限定解除(GLP-1関連)

- 1-4. 広告するにあたって注意が必要な事例

- 1-1. 広告が禁止される事例

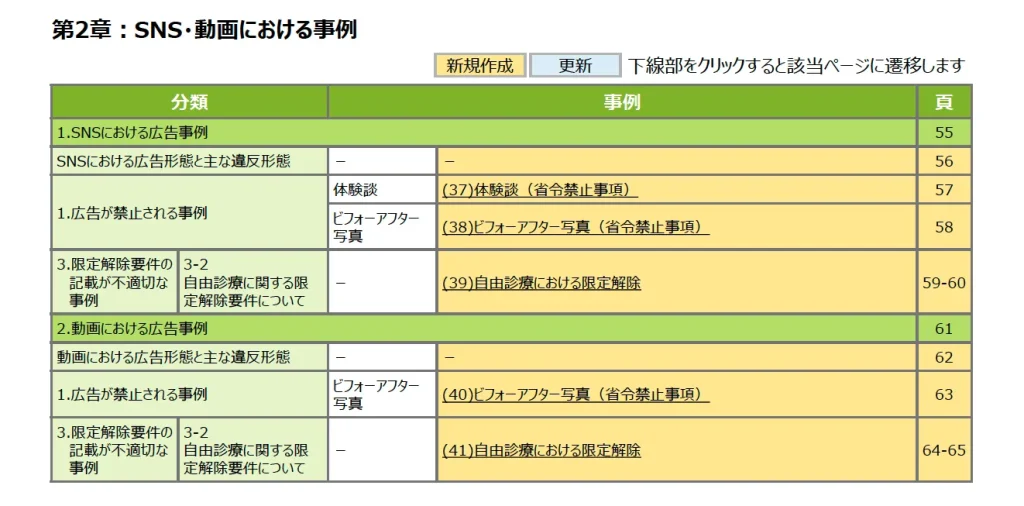

- 第2章 SNS・動画広告における事例

第4版での変更点

版を重ねる毎に解説項目が新規追加されていますが、2024年3月に公表された第4版ではウェブサイトだけでなく新たにSNSと動画についての解説も追加されました。

ウェブサイトの事例解説書における前提条件

医療広告は広告できる内容の範囲によって大きく次の2つに分けることができます。

- 患者が受動的に見聞きする広告(チラシ、屋外看板、CMなど)

- 患者が能動的に入手する広告(ウェブサイトなど)

1は医療広告ガイドラインに挙げられている広告可能事項の15項目しか広告することができず、広告内容が厳しく限定されています。一方、2は限定解除という要件を満たすことで15項目以外の内容も広告できるようになります。

限定解除要件とは以下の4項目あり、これらすべてを満たす必要があります。

限定解除要件

- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること

- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること

- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること

- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

(③と④は自由診療の場合のみ)

ウェブサイトの事例解説書では医療機関のウェブサイト・SNS・動画について、限定解除の要件①を満たしている(2. 患者が能動的に入手する広告である)前提で解説されています。

医療広告規制に違反する場合は必ず広告禁止事項のいずれかに該当する

医療広告規制では、次に挙げる広告禁止事項が8項目定められており、違反がある場合には必ずこれらいずれかに該当します(麻酔科の広告を除く)。

広告禁止事項

- 虚偽広告

- 比較優良広告

- 誇大広告

- 公序良俗に反する広告

- 広告可能事項以外の広告

- 治療内容や効果の体験談

- 誤認を与える術前術後写真

- その他

医療広告を作成する際には、常にこれら広告禁止事項について1項目ずつ確認していくことで、違反を漏れなくチェックすることができるようになります。

なお、これら8項目のうち限定解除要件を満たした場合には 5. 広告可能事項以外の広告 という禁止事項が免除されます。

このあたりのルールが少しややこしいのですが、一度理解してしまえば効率的にチェックできるようになります。医療広告規制の総論を詳しく知りたい方は以下の解説記事をご参照ください。

1. ウェブサイトにおける事例

1-1. 広告が禁止される事例

先述の通り、医療広告規制では広告禁止事項が8項目あり、ウェブサイトでは限定解除要件を満たすことで 5. 広告可能事項以外の広告 という禁止事項が免除されます。

広告禁止事項

- 虚偽広告

- 比較優良広告

- 誇大広告

- 公序良俗に反する広告

- 広告可能事項以外の広告

- 治療内容や効果の体験談

- 誤認を与える術前術後写真

- その他

事例1から事例22では、広告禁止事項の7項目(5. 広告可能事項以外の広告以外)に違反するNG例や改善例を解説しています。

(1)治療内容・期間の虚偽(虚偽広告)

(2)データの根拠を明確にしない調査結果(虚偽広告)

患者満足度や治療効果の調査結果は、限定解除要件を満たすことで広告できるようになります。ただし、データの根拠(具体的な調査の方法等)を明記していない場合には、たとえその調査結果が事実であっても虚偽広告として取り扱われます。(医療広告ガイドライン 第3-1-(1)より)

また、非常に少ない患者等を対象にした調査や、謝礼を渡している調査なども虚偽広告として取り扱われます。(医療広告ガイドライン 第3-1-(1)-具体例より)

関連するQ&A

(3)加工・修正した術前術後の写真等の掲載(虚偽広告)

いわゆるビフォーアフター写真を掲載する際に、写真を都合よく加工・修正すると虚偽広告や誇大広告として取り扱われます。(医療広告ガイドライン 第3-1-(1)、第3-1-(3)より)

- ルール1:限定解除要件を満たす

- ルール2:写真の加工・修正・術前術後で条件の異なる撮影を行わない

- ルール3:症例ごとに治療内容、治療期間と回数、標準的な費用、リスクと副作用を記載する

※ 折込チラシ・屋外の看板・テレビCM・バナー広告などは、限定解除要件を満たすことができないので広告できません

関連するQ&A

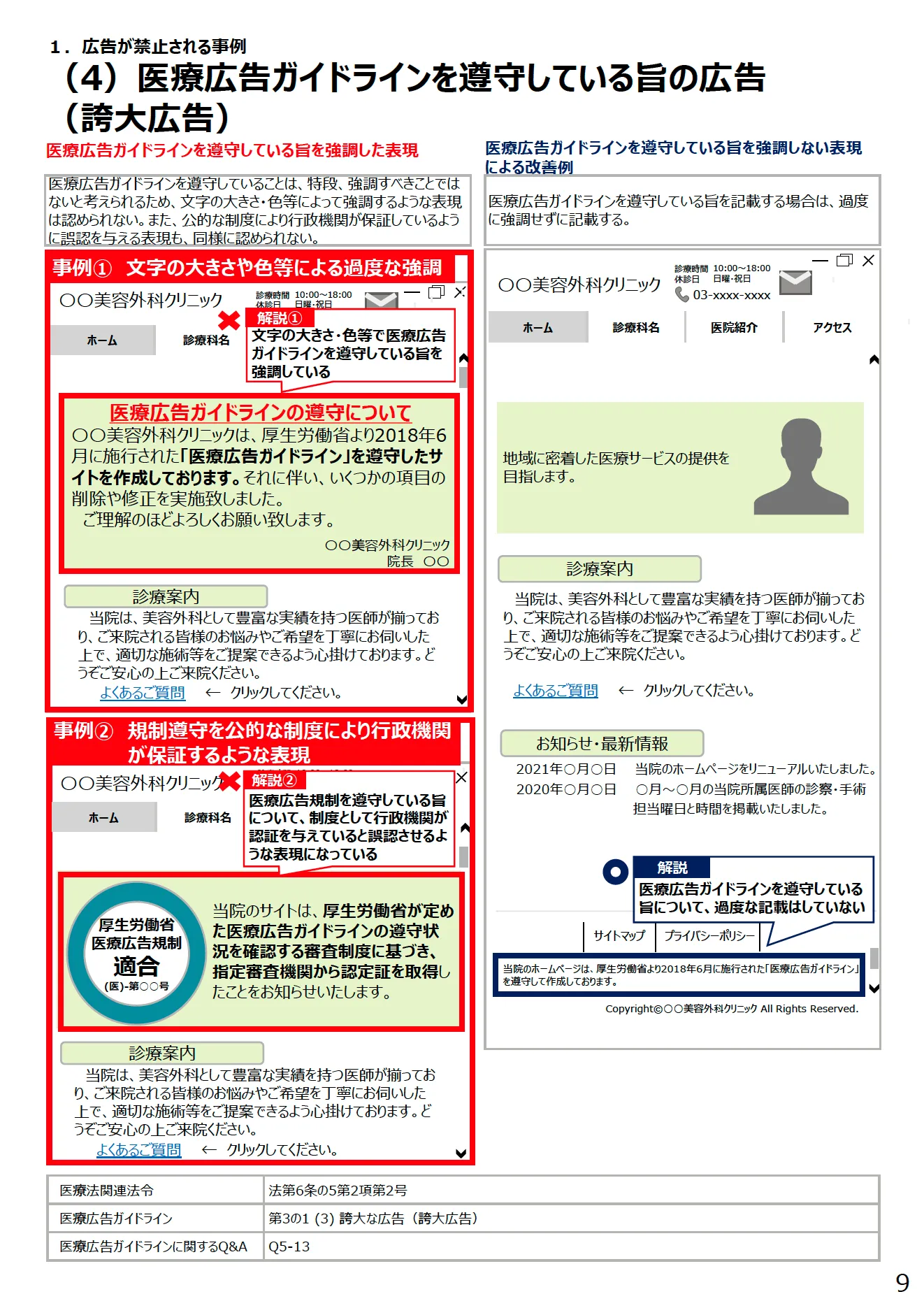

(4)医療広告ガイドラインを遵守している旨の広告(誇大広告)

医療広告ガイドラインや医療法を遵守している旨は限定解除要件を満たすことで広告できるようになります。ただし、これら医療広告規制を遵守することは特段強調すべきことではないとの考えから、それを強調することは誇大広告として取り扱われます。(Q&A 5-13より)

また、行政機関が医療広告の内容について保証しているかのような表現は誇大広告に該当します。

Q&A 5-13の通り、厚生労働省のシンボルマークを使用することも原則として認められていません。

関連するQ&A

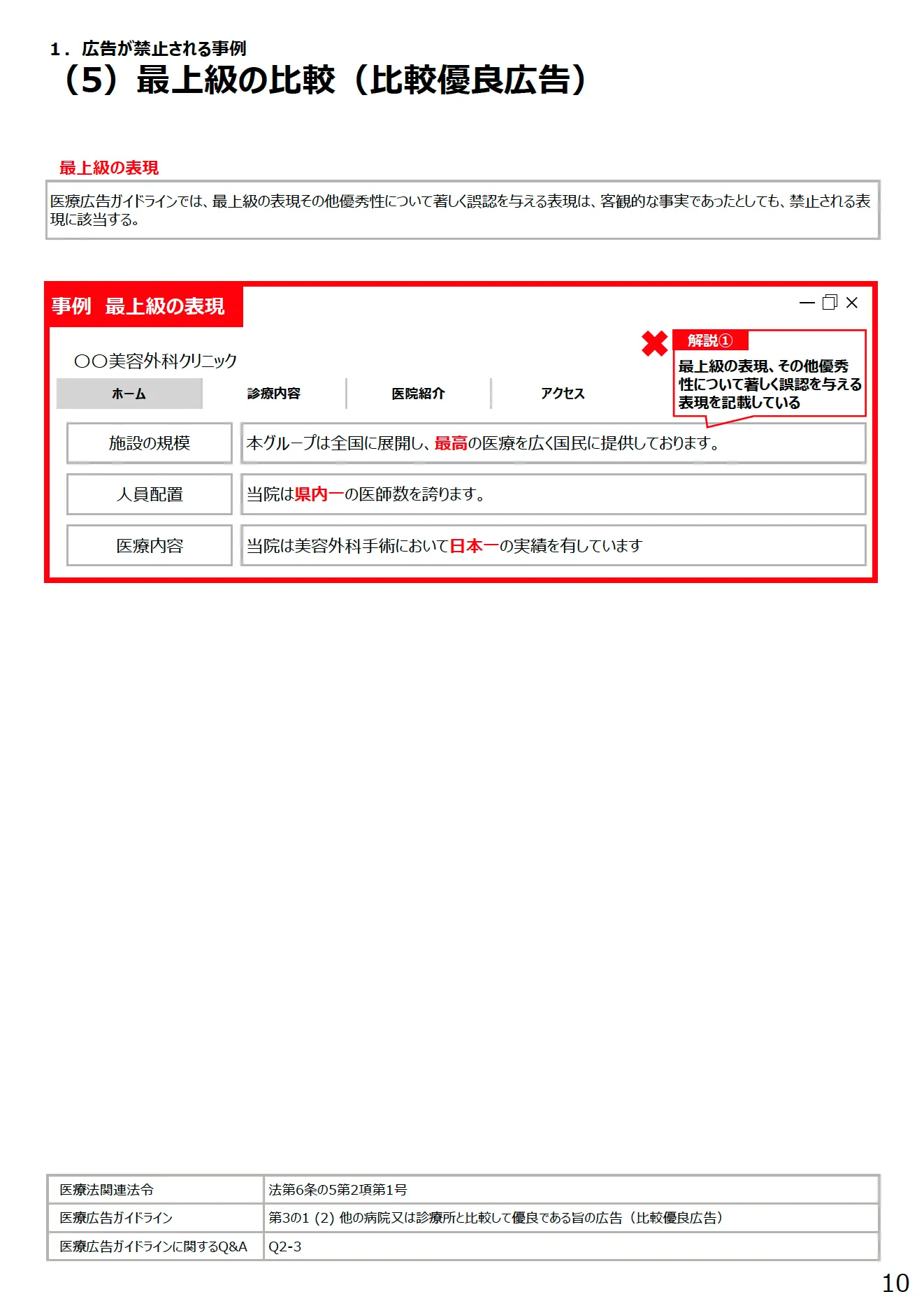

(5)最大級の比較(比較優良広告)

限定解除要件を満たした場合であっても、最上級や比較級などの比較表現を用いて自院を他院より優良であると表現する広告は、例えそれが事実であっても禁止されています。(医療広告ガイドライン 第3-1-(2)より)

比較優良広告でのよくある勘違いについては次の事例6で解説します。

関連するQ&A

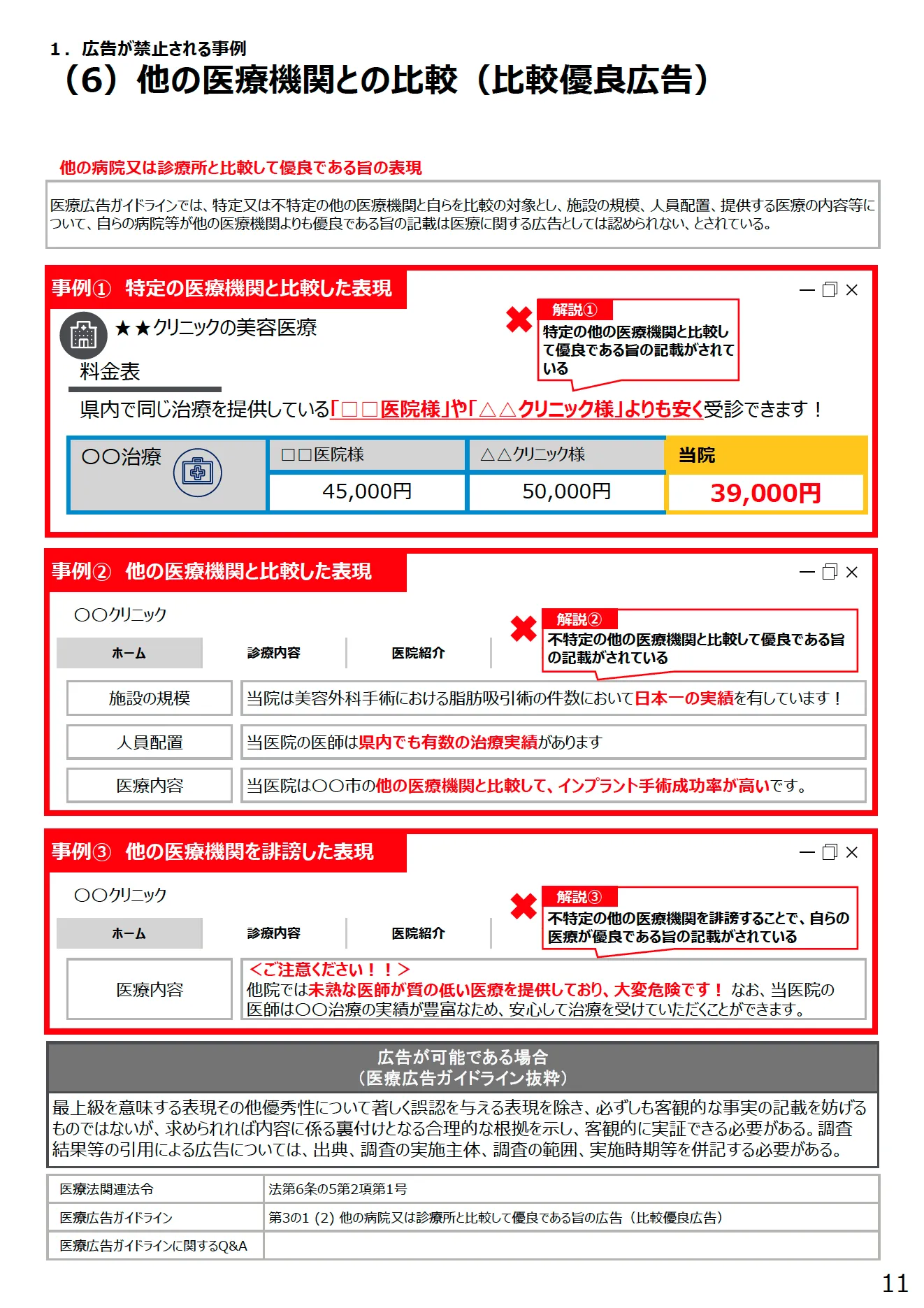

(6)他の医療機関との比較(比較優良広告)

限定解除要件を満たした場合であっても、最上級や比較級などの比較表現を用いて自院を他院より優良であると表現する広告は、例えそれが事実であっても禁止されています。(医療広告ガイドライン 第3-1-(2)より)

ただし、比較表現を用いないのであれば、必ずしも客観的事実の記載が禁止される訳ではありません。例えば、A病院の常勤医師数が200名であり、県内1位の人数であったとします。この場合「県内1位」は他院と比較しているため広告できませんが、「常勤医師数200名(○年○月現在)」は比較表現ではないため禁止されていません。調査結果を引用する場合には出典・調査の実施主体・調査範囲・実施時期などを併記する必要があります。(医療広告ガイドライン 第3-1-(2)より)

また、比較表現が禁止されているのは自院と他院との比較のみであり、治療法の説明などで比較表現を使用することは禁止されていません。例えば「最新の治療法」や「最新の医療機器」などの表現はQ&A 2-1に説明があるように、他の禁止事項に抵触しなければ広告できます。

関連するQ&A

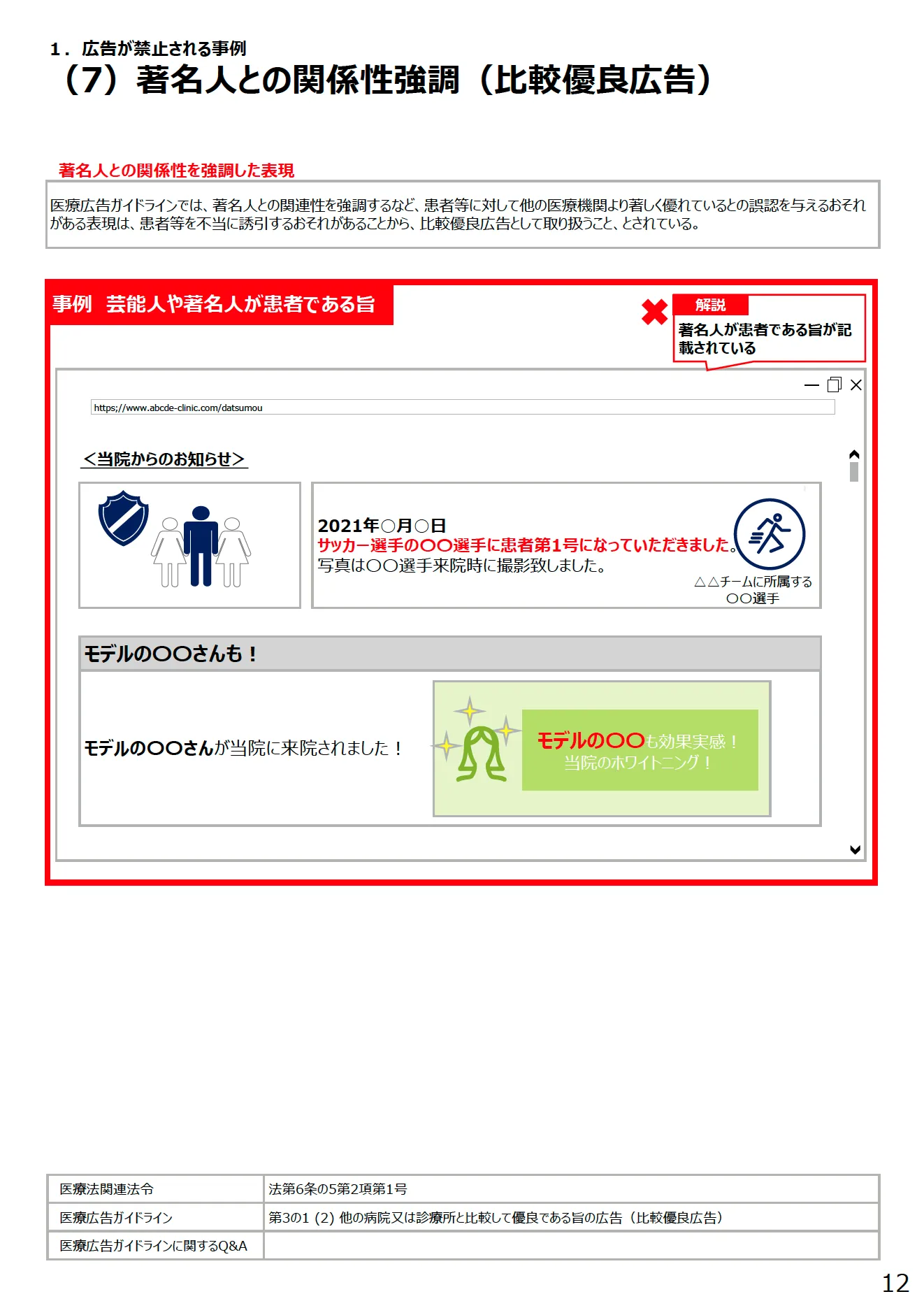

(7)著名人との関係性強調(比較優良広告)

著名人が患者である旨や、著名人による推薦は比較優良広告として取り扱われ、限定解除要件を満たした場合でも禁止されています。(医療広告ガイドライン 第3-1-(2)より)

著名人や芸能人の具体的な基準は医療広告ガイドラインやQ&Aには記載がないため不明ですが、広告表現によって患者に誤認を与えるかどうかで判断されます。

NG例:

- 芸能プロダクションと提携しています

- 著名人も○○医師を推薦しています

- 著名人も当院で治療を受けております

なお、著名人や芸能人が広告可能事項について説明することは禁止されていません。(医療広告ガイドライン 第4-5-オより)

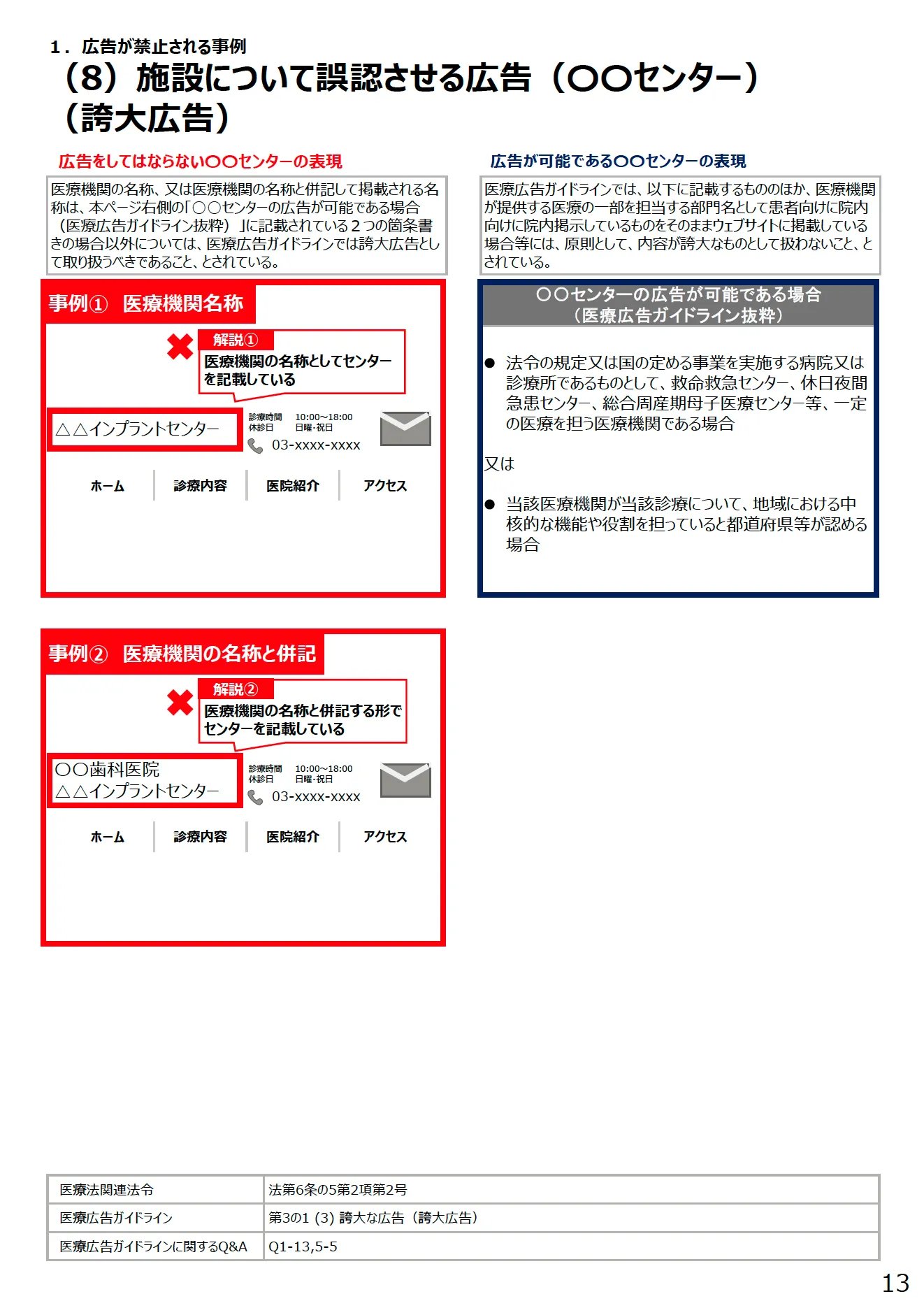

(8)施設について誤認させる広告(〇〇センター)(誇大広告)

〇〇センターという表記は原則として国や都道府県が認めた施設のみ広告可能ですが、以下のケースでは例外的に広告できる場合があります。

ただし、当該医療機関が提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内掲示しているものをそのままウェブサイトに掲載している場合等には、原則として、内容が誇大なものとして取り扱わない。

医療広告ガイドライン 第3-1-(3)

このようにあくまでも院内の部門名であることが分かる広告表現であれば、認められることもあります。一方で本事例のNG例のように、〇〇センターが部門名ではなく医療機関名であると誤認を与える広告表現は誇大広告として取り扱われます。

なお、おそらくこの例外的に〇〇センターが広告できるケースは、大きな病院内にある透析センターやリハビリセンターなどの部門名を想定したものと思われます。規模の大きくない医療機関内の一部門を〇〇センターと院内掲示し、その名称をウェブサイトに掲載した場合には誇大広告として取り扱われる可能性があります。

その理由として、誇大広告について医療広告ガイドラインでは「施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告を意味する」と解説されています。また「人を誤認させるとは、一般人が広告内容から認識する印象や期待感と実際の内容に相違があることを常識的判断として言えれば足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としない。」(医療広告ガイドライン 第3-1-(3)より)とあるように、大前提として患者が誤認するおそれがあるかどうかで判断されます。

つまり、〇〇センターという名称が医療機関名ではなく部門名だと明確に分かる形であったとしても、その広告表現による施設規模の印象などが患者に誤認を与える場合は誇大広告として取り扱われる可能性があります。

従って、事例として挙げられているインプラントセンターという表現は一律広告禁止という訳ではなく、大学病院の一部門名であったり、診療所だとしても患者に誤認を与えない規模(施設・人員・症例数など)の場合には部門名として広告できる可能性があります。

- 限定解除要件を満たしたウェブサイトに掲載すること

- 患者向けに院内掲示してあること

- 医療機関名ではなく部門名であることが明確に伝わること

- 当該部門の実態が、〇〇センターと表現した際に患者に与える印象と比較して誤認を与えない規模(施設・人員・症例数など)であること

関連するQ&A

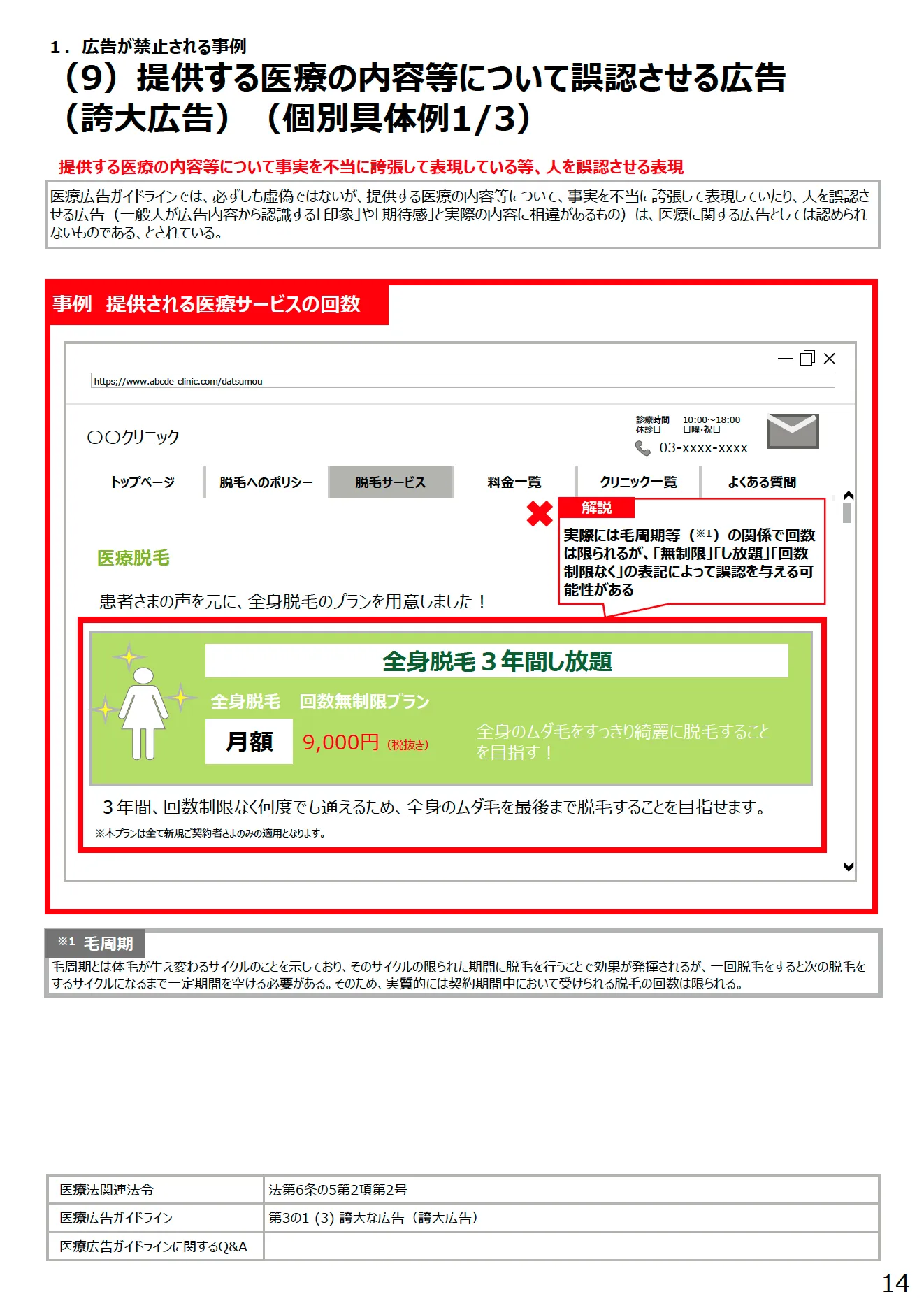

(9)提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告)(個別具体例 1/3)

本事例のように、たとえ医療を提供する側から見れば当たり前のことであっても、一般の患者には誤認を与える可能性があれば誇大広告として取り扱われます。

なお「人を誤認させるとは、一般人が広告内容から認識する印象や期待感と実際の内容に相違があることを常識的判断として言えれば足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としない。」(医療広告ガイドライン 第3-1-(3)より)とあるように、誤認させるおそれがあるだけで誇大広告として取り扱われます。

脱毛治療に限らず「○○治療し放題プラン」という表現は品位を損ねる内容の広告として、NG表現の具体例に挙げられています。(医療広告ガイドライン 第3-1-(8)-ア-① より)

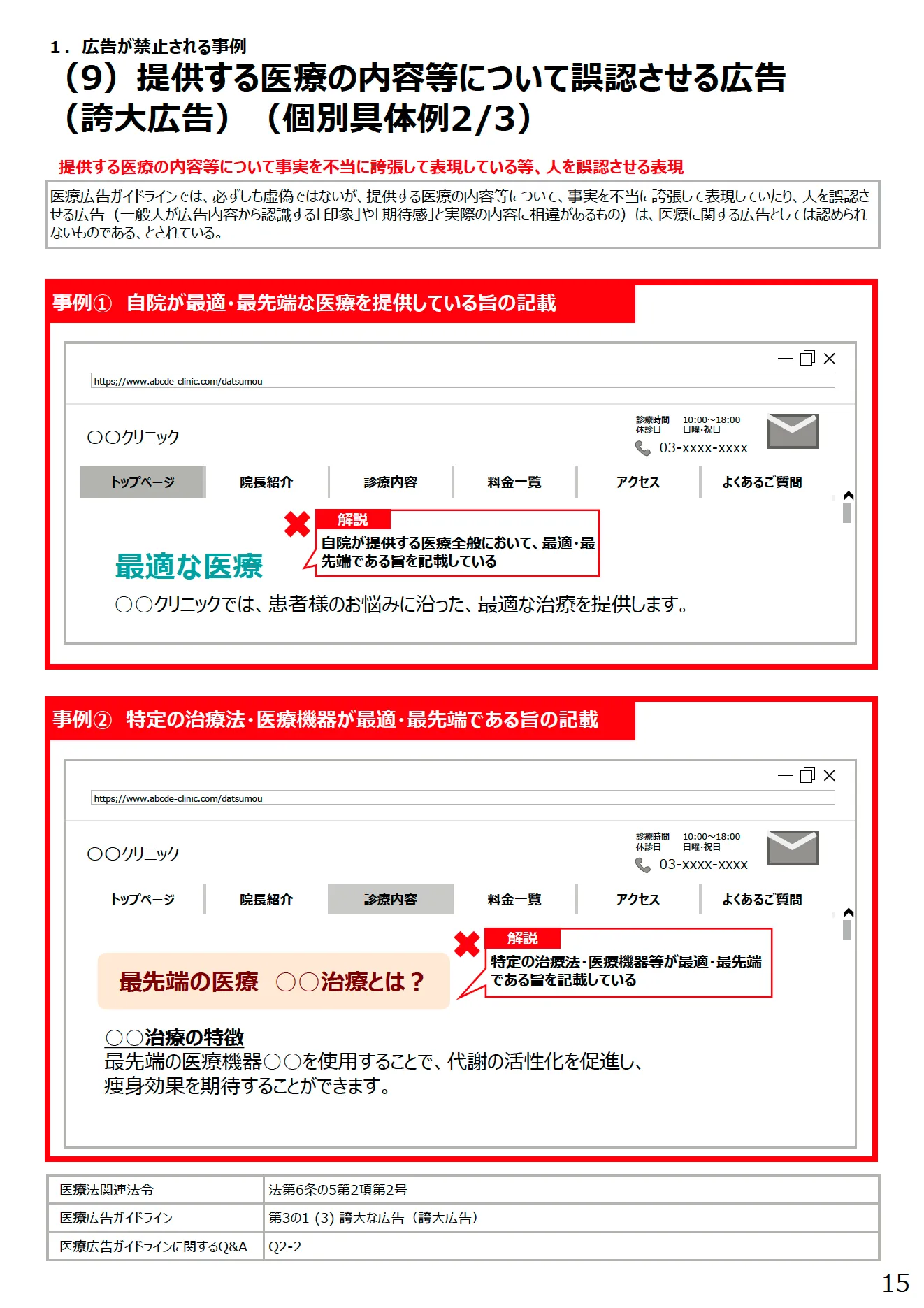

(9)提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告)(個別具体例 2/3)

自院で提供する医療全般(事例①)あるいは自院で提供する特定の治療(事例②)について、最適・最先端である旨の表現は人を誤認させる誇大広告に該当するため広告できません。

なお「人を誤認させるとは、一般人が広告内容から認識する印象や期待感と実際の内容に相違があることを常識的判断として言えれば足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としない。」(医療広告ガイドライン 第3-1-(3)より)とあるように、誤認させるおそれがあるだけで誇大広告として取り扱われます。

関連するQ&A

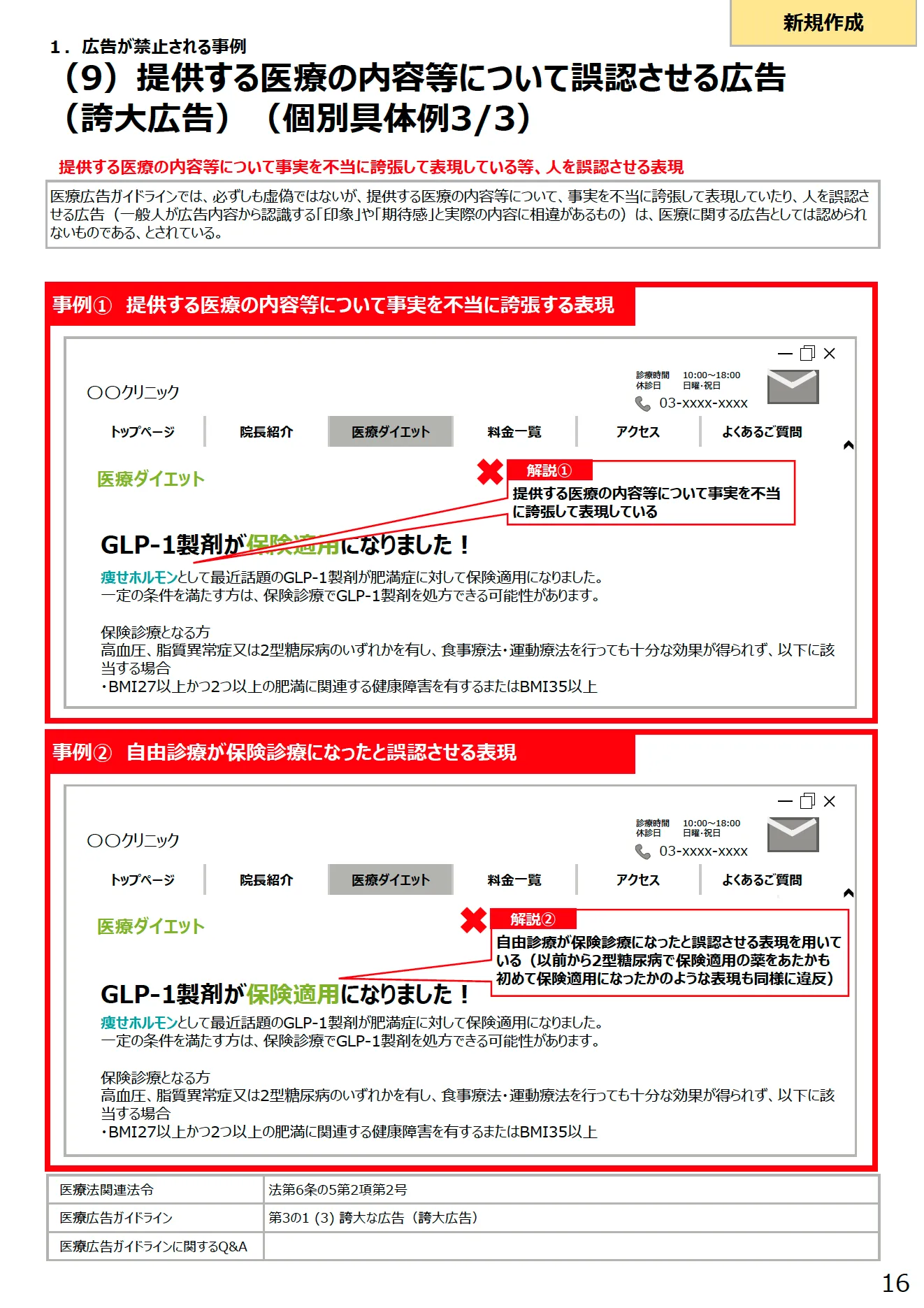

(9)提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告)(個別具体例 3/3)

本事例のように、患者には誤認を与える表現は誇大広告として取り扱われます。

なお「人を誤認させるとは、一般人が広告内容から認識する印象や期待感と実際の内容に相違があることを常識的判断として言えれば足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としない。」(医療広告ガイドライン 第3-1-(3)より)とあるように、誤認させるおそれがあるだけで誇大広告として取り扱われます。

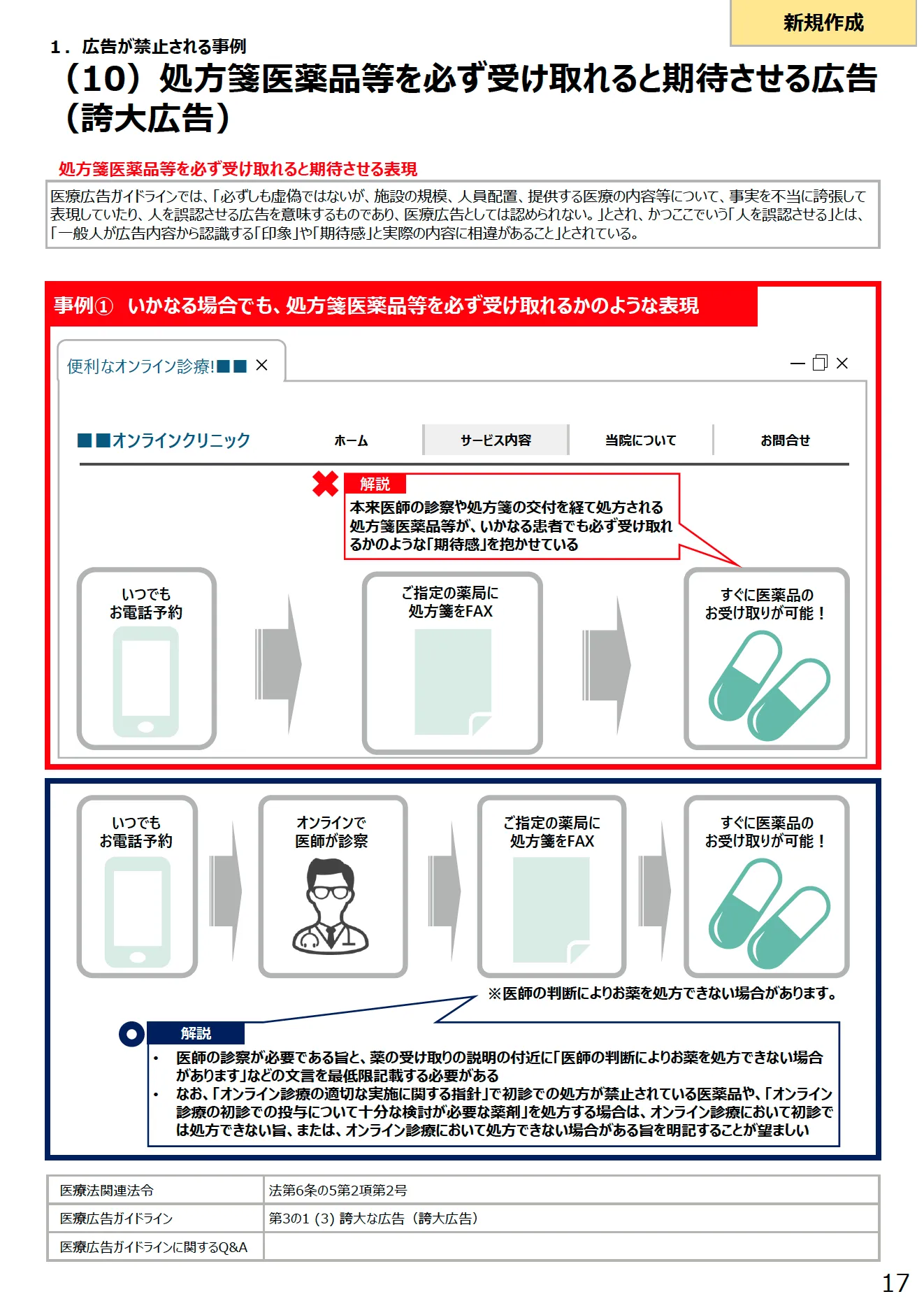

(10)処方性医薬品等を必ず受け取れると期待させる広告(誇大広告)

本事例のように、本来は医師の診察や処方が必要な処方箋医薬品にも関わらず誰でも購入できるかのような表現は、患者に誤認を与える可能性があることから誇大広告として取り扱われます。

なお「人を誤認させるとは、一般人が広告内容から認識する印象や期待感と実際の内容に相違があることを常識的判断として言えれば足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としない。」(医療広告ガイドライン 第3-1-(3)より)とあるように、誤認させるおそれがあるだけで誇大広告として取り扱われます。

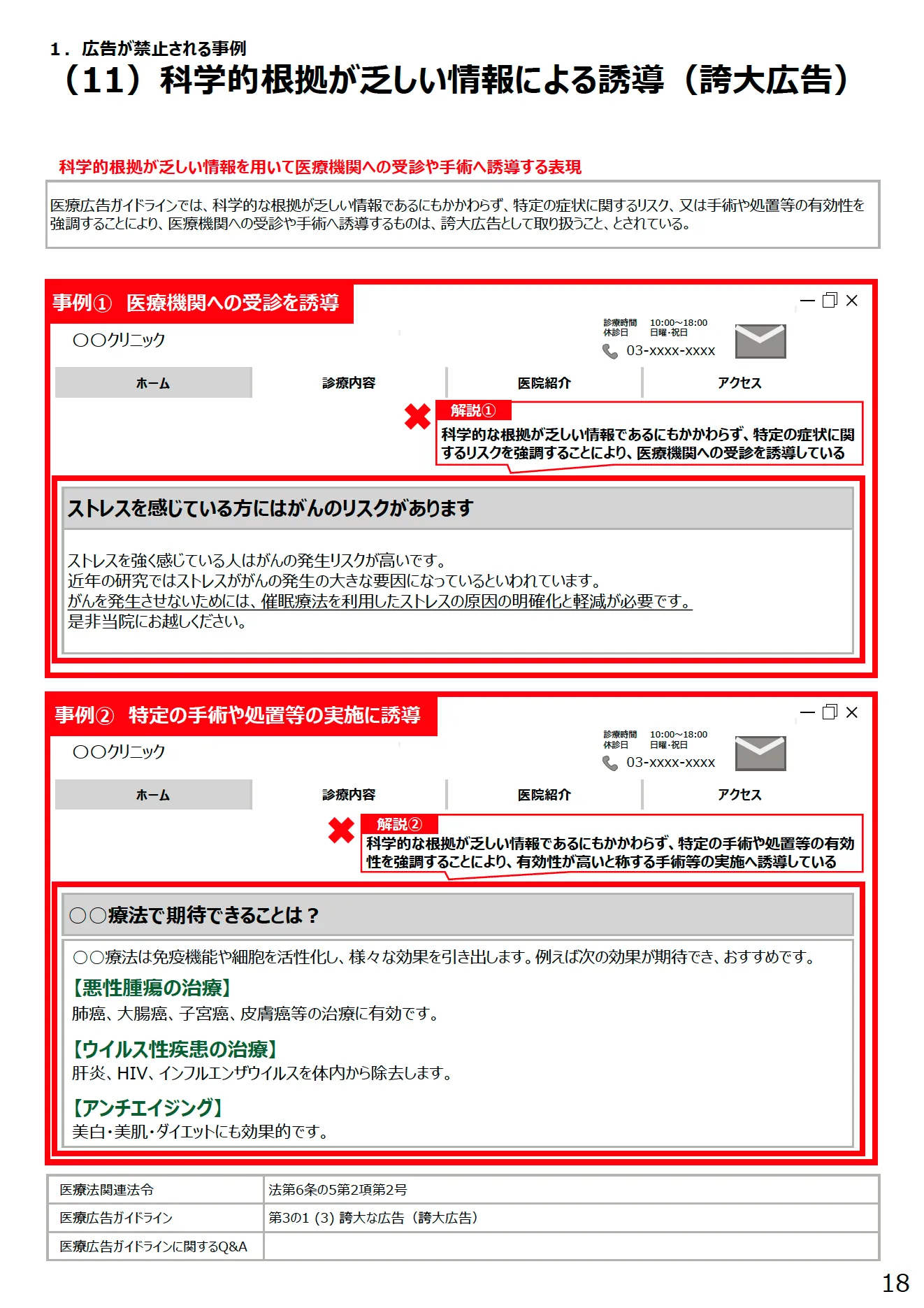

(11)科学的根拠が乏しい情報による誘導(誇大広告)

患者を誤認させる表現は誇大広告となり、さらに「人を誤認させるとは、一般人が広告内容から認識する印象や期待感と実際の内容に相違があることを常識的判断として言えれば足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としない。」(医療広告ガイドライン 第3-1-(3)より)とあるように、誤認させるおそれがあるだけで誇大広告として取り扱われます。

NG例:

- 伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用

→医学的・科学的な根拠に乏しい文献やテレビの健康番組での紹介による治療や生活改善法等の紹介は、それらだけをもっては客観的な事実であるとは証明できないため、誇大広告として取り扱う。

- ○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります。

- こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください。

→科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の症状に関するリスクを強調することにより、医療機関への受診を誘導するものは、誇大広告として取り扱う。

- ○○手術は効果が高く、おすすめです。

→科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の手術や処置等の有効性を強調することにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘導するものは、誇大広告として取り扱う。

- ○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします

→科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の手術や処置等のリスクを強調することにより、リスクが高いと称する手術等以外のものへ誘導するものは、誇大広告として取り扱う。

(NG例とその解説は医療広告ガイドライン 第3-1-(3)より)

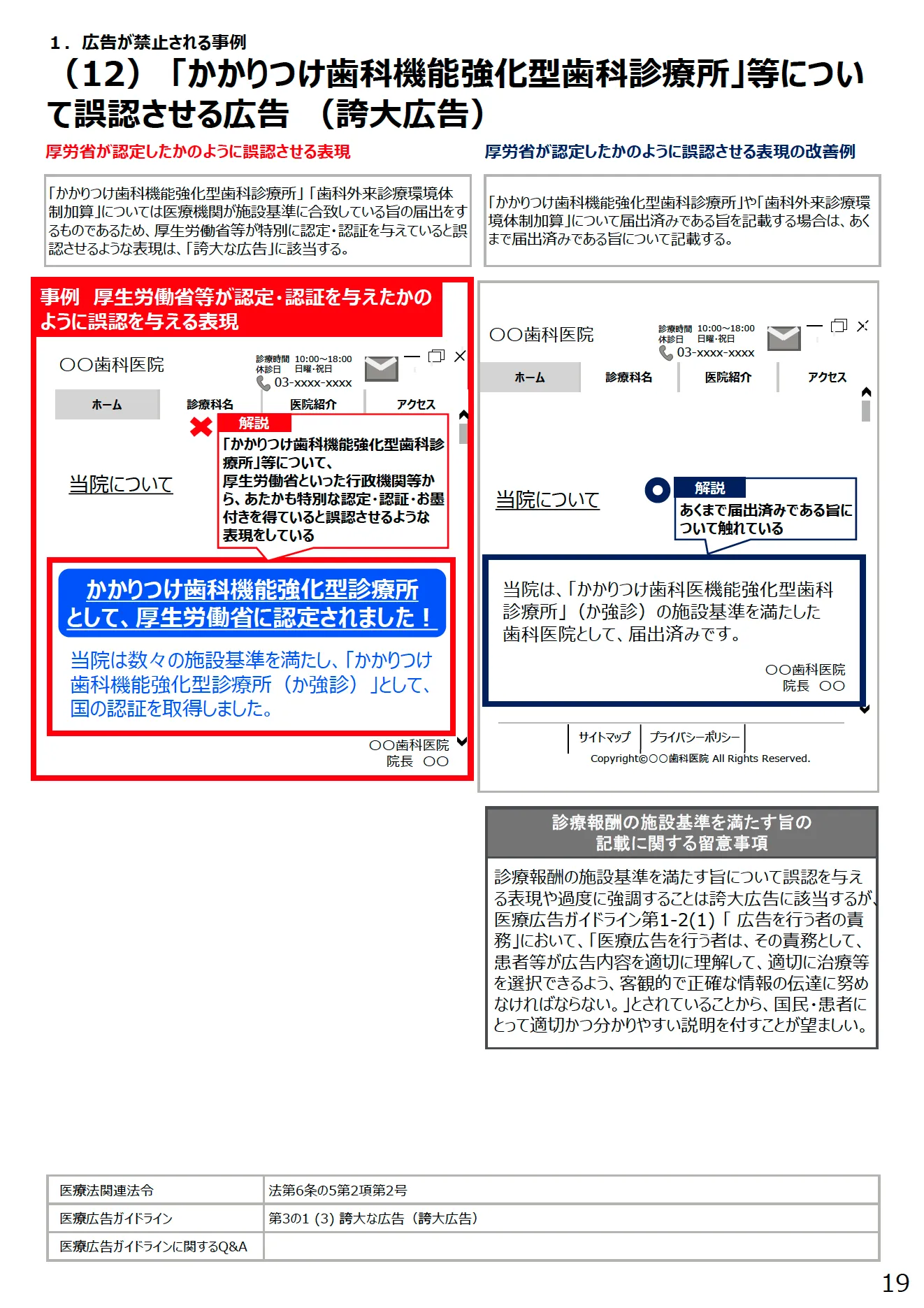

(12)「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」等について誤認させる広告 (誇大広告)

か強診など特掲診療料や基本診療料の施設基準を満たした医療機関として届出済みである旨について、厚生労働省等が特別に認可・認定したかのような表現は誇大広告として取り扱われます。

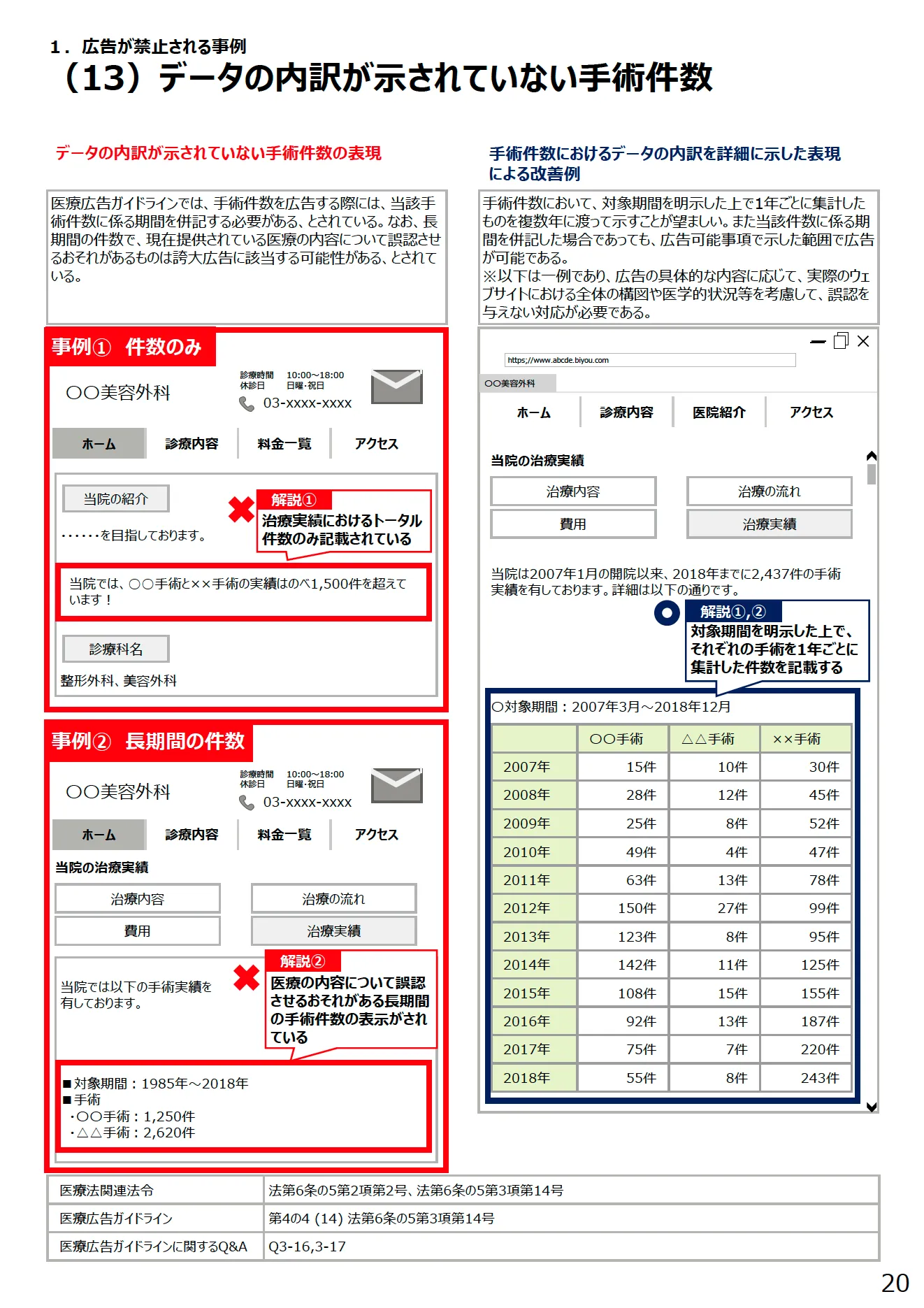

(13)データの内訳が示されていない手術件数

限定解除要件を満たしたウェブサイトであれば、広告可能事項以外の手術についてもその件数を広告できるようになります。また、当該医療機関で行われた手術だけでなく医師個人の手術件数も広告できます。

必須の併記事項 ※

- 対象期間を歴月単位で明記すること(医療広告ガイドライン 第4-4-(14)-アより)

※限定解除要件を満たしたウェブサイト等において必須かは不明です

望ましい書き方

誇大広告に該当するケース

- 手術の内容が30年前と現在とでは異なるにも関わらず、同一であるかのような表現(Q&A 3-17より)

医師個人の手術件数

- ウェブサイトなどでは限定解除要件を満たすことで広告できるようになる(Q&A 3-16より)

関連するQ&A

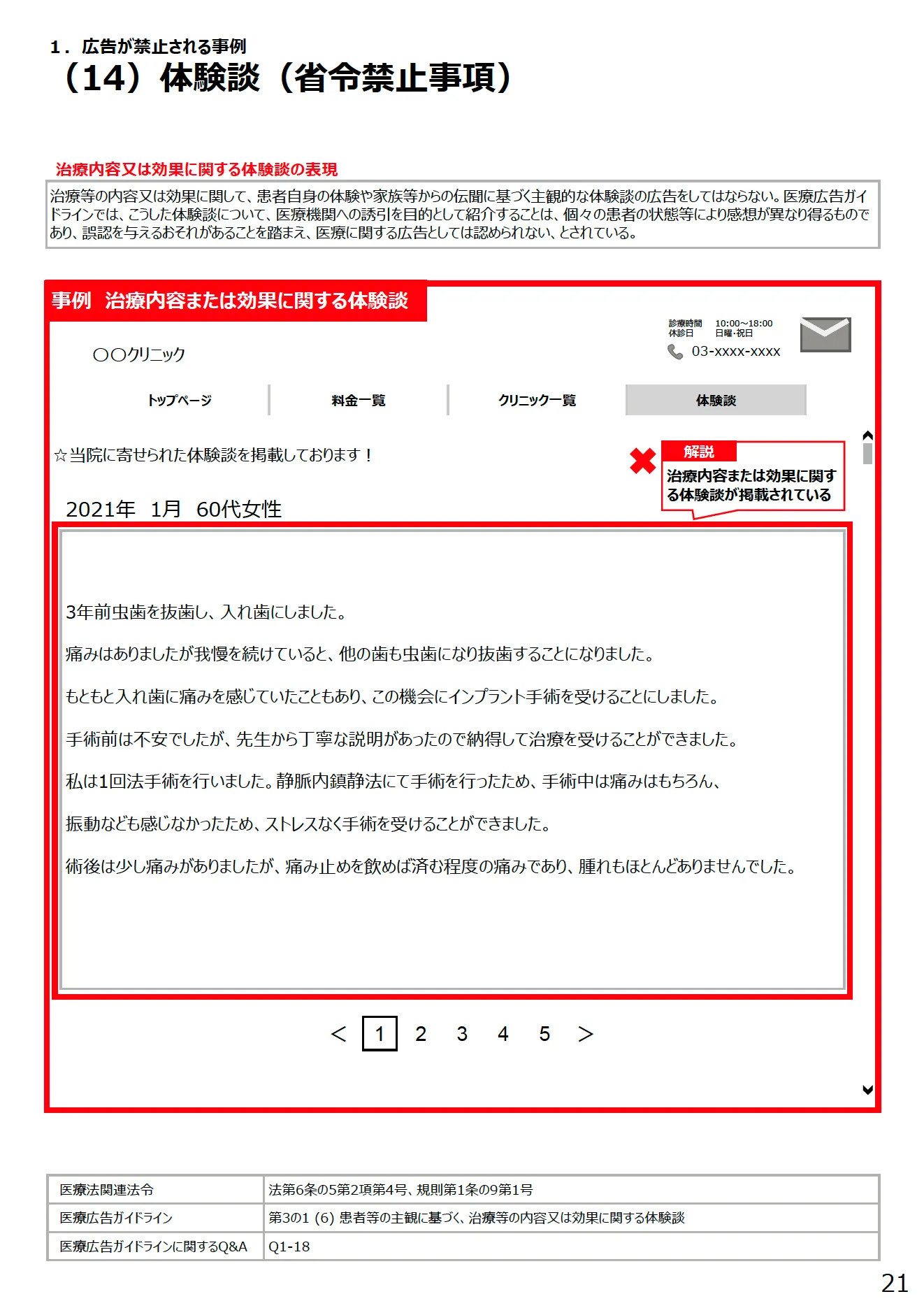

(14)体験談(省令禁止事項)

限定解除要件を満たしたウェブサイトであっても、患者の主観に基づく治療の内容や効果の体験談は広告が禁止されています。(医療広告ガイドライン 第3-1-(6)より)

ただし「駅から近かった」や「院内がオシャレだった」など治療の内容や効果ではない体験談の掲載は可能です。その場合であっても、自院に都合のいい体験談だけを取捨選択した場合には虚偽広告や誇大広告として取り扱われます。(Q&A 2-9より)

患者のSNS投稿

患者がSNSなどに医療機関を特定できる形で体験談を投稿した場合、当該医療機関から投稿の依頼があれば規制対象、患者が自主的に投稿すれば規制対象外になります。規制対象である場合は、治療の内容や効果の体験談を投稿することは禁止されています。(Q&A 2-11より)

第三者が運営する口コミサイト

口コミサイトでは誘引性があるかがポイントになります。詳しくはQ&A 1-18で解説しています。

関連するQ&A

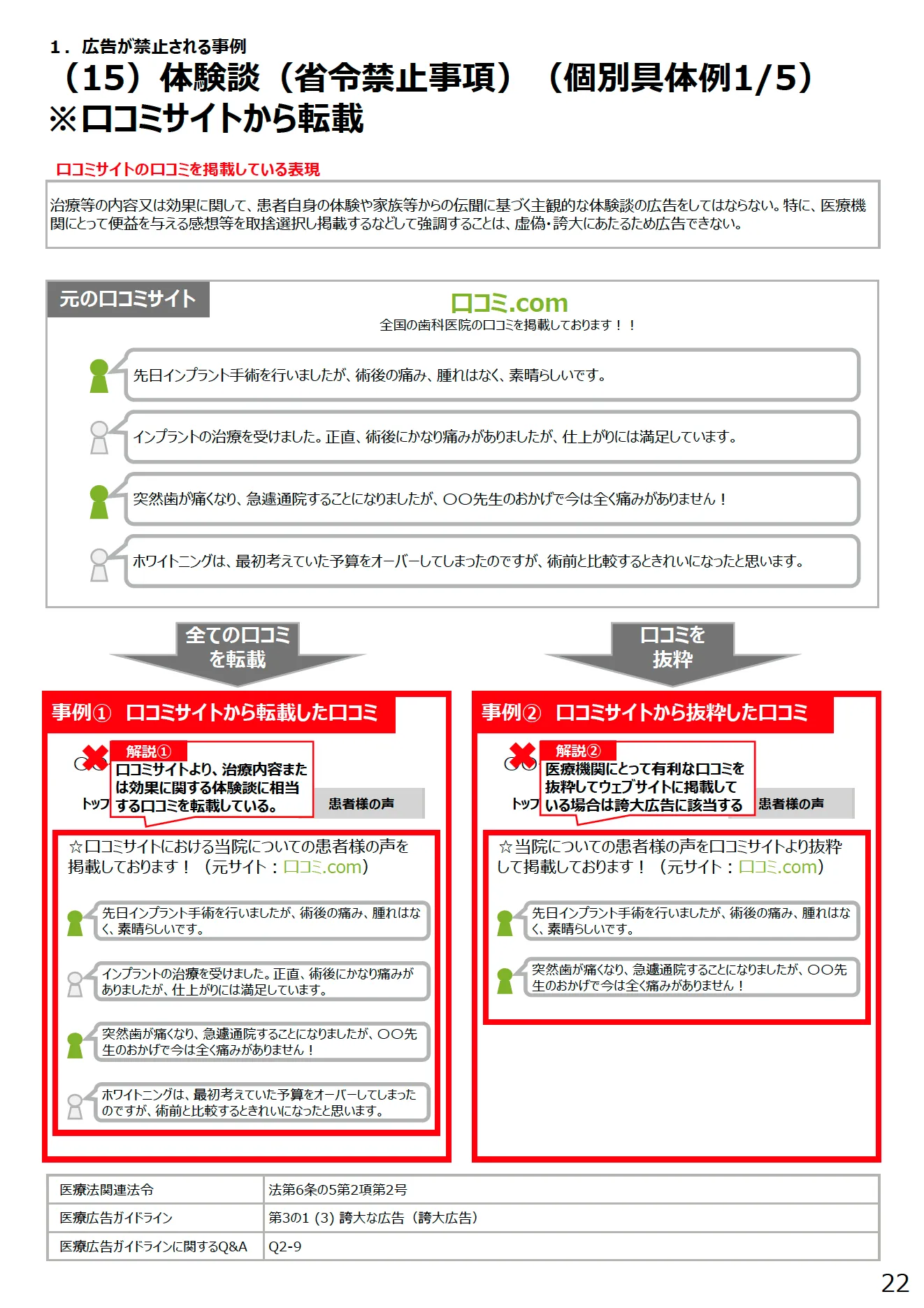

(15)体験談(省令禁止事項)(個別具体例 1/5)※口コミサイトから転載

本事例は口コミサイトからの転載ですが、基本的な考え方は事例14と同じです。

体験談違反に該当するケース

- 治療内容や効果に関する体験談を掲載する(医療広告ガイドライン 第3-1-(6)より)

虚偽あるいは誇大広告に該当するケース

- 医療機関にとって都合のいい口コミを選んで掲載する(Q&A 2-9より)

関連するQ&A

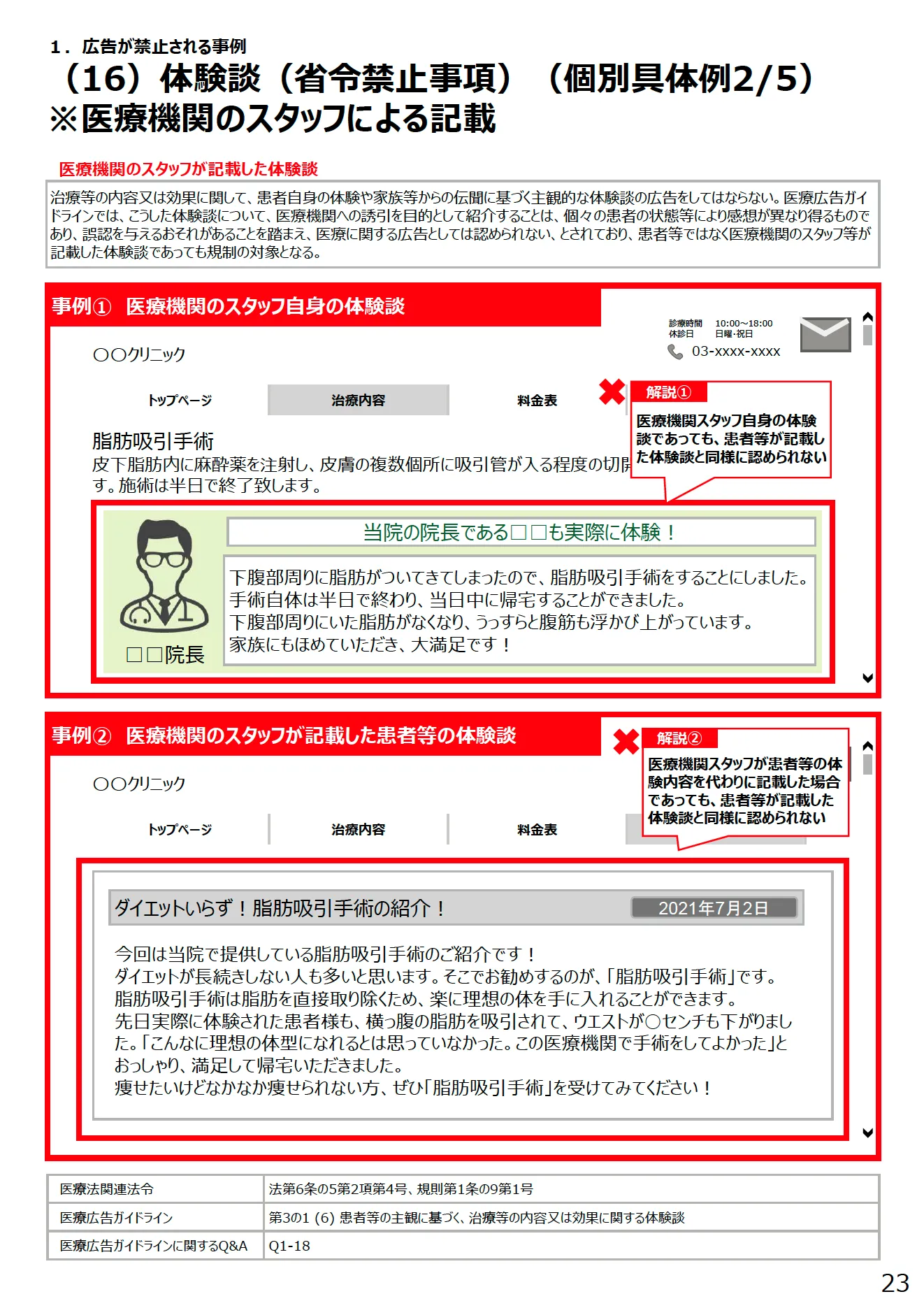

(16)体験談(省令禁止事項)(個別具体例 2/5)※医療機関のスタッフによる記載

本事例は医療機関のスタッフによる体験談の記載ですが、基本的な考え方は事例14と同じです。

省令には「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと」とあることから、医療機関スタッフが自ら受けた治療の体験談や(本事例①)、医療機関スタッフが患者からの伝聞に基づいて記載する体験談(本事例②)は認められません。

関連するQ&A

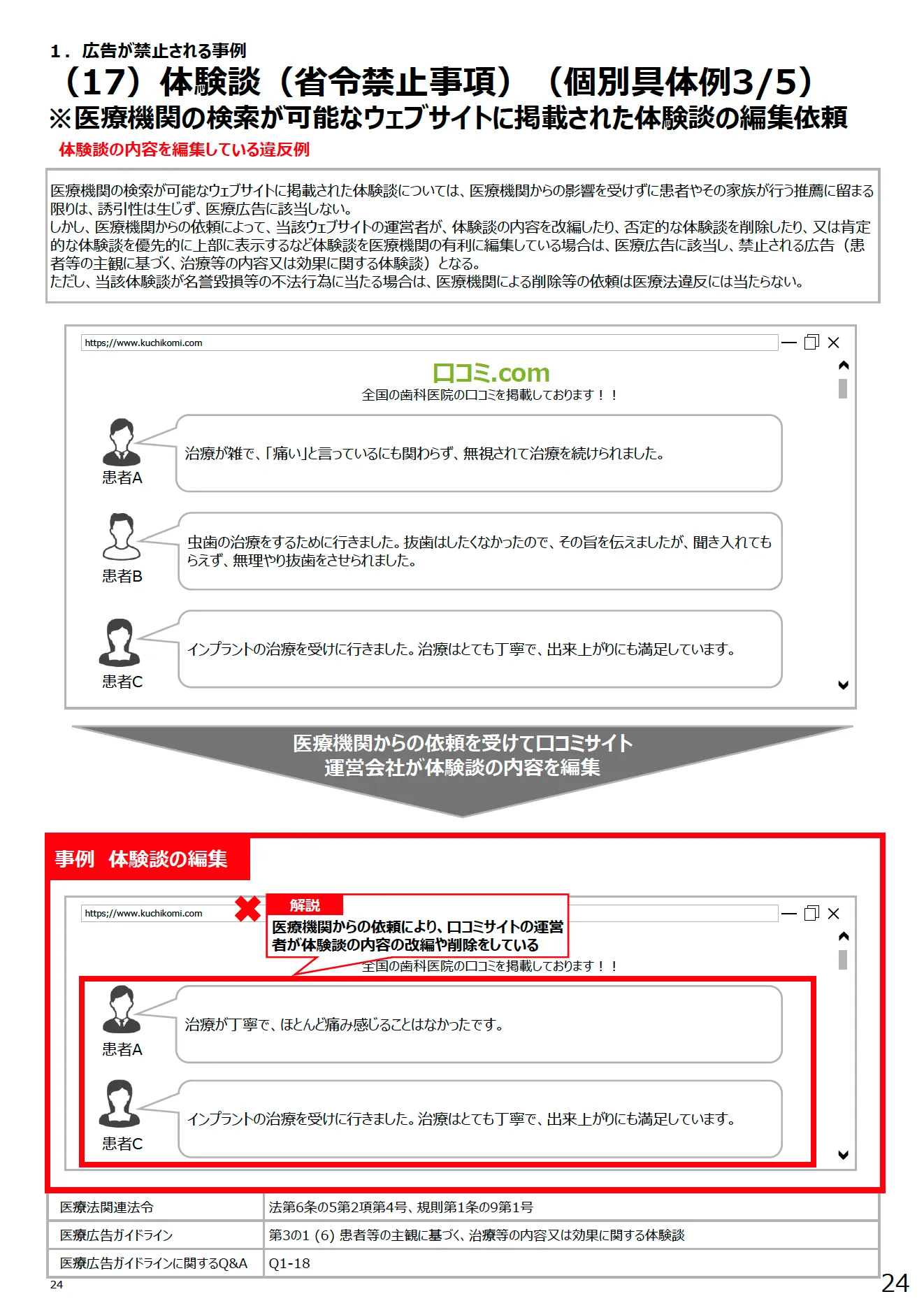

(17)体験談(省令禁止事項)(個別具体例 3/5)※医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された体験談の編集依頼

本事例はいわゆる口コミサイトに記載された体験談ですが、事例14も合わせてご確認ください。

まず前提として医療広告規制の対象となるのは次の要件をいずれも満たした場合です。

- 誘引性(患者を誘引する意図があること)

- 特定性(医療機関が特定可能であること)

第三者が運営する口コミサイトは、医療機関からの影響を受けていなければ①誘引性を満たさず、医療広告規制の対象外となります。ただし、医療機関からの依頼によって医療機関に有利となる編集を行った場合には①誘引性ありとされ、医療広告規制の対象になります。その場合、患者による治療内容等の体験談は禁止されているため、掲載できません。詳細はQ&A 1-18で解説しています。

関連するQ&A

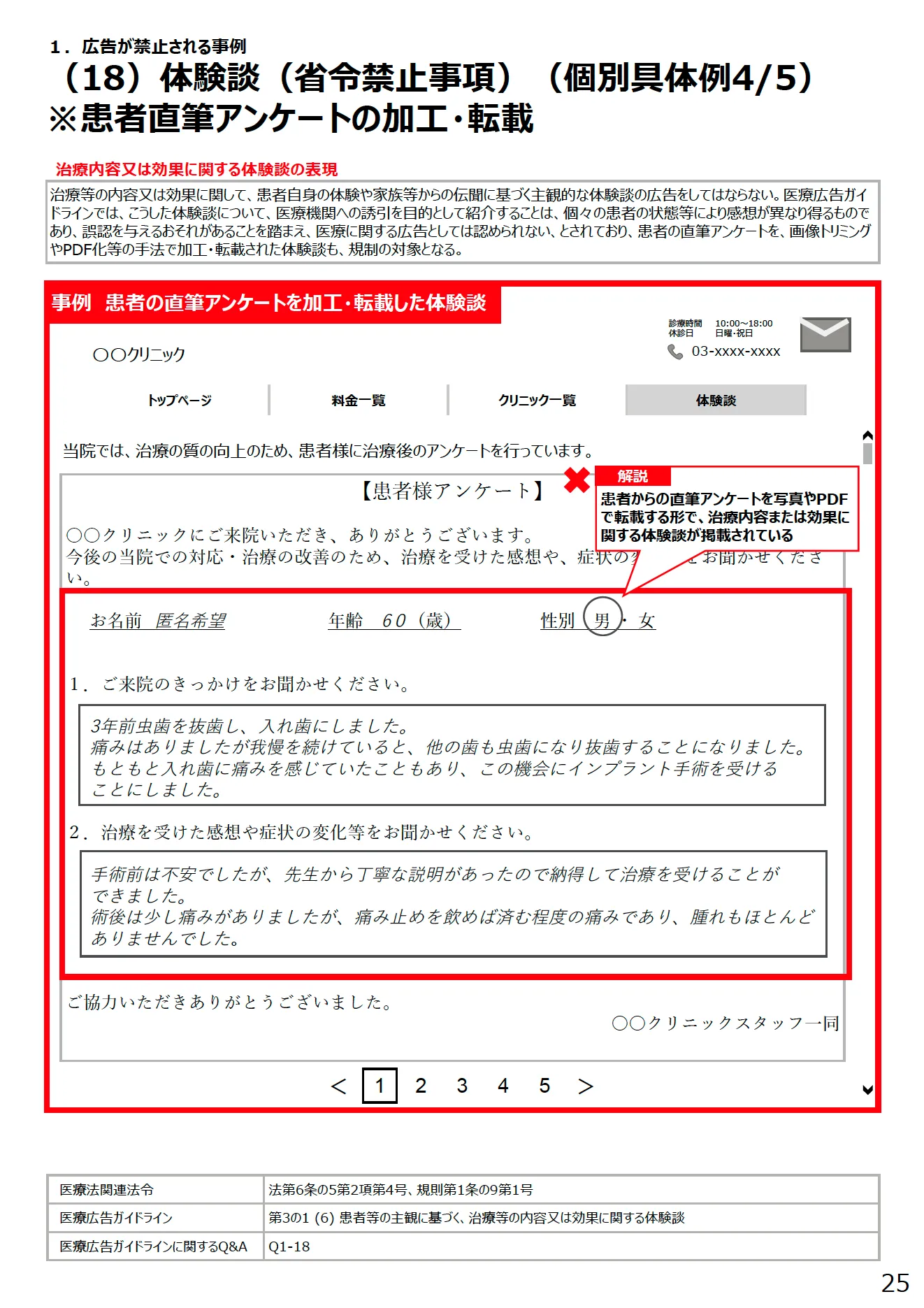

(18)体験談(省令禁止事項)(個別具体例 4/5)※患者直筆アンケートの加工・転載

本事例は患者直筆アンケートをウェブサイトに転載するケースですが、基本的な考え方は事例14と同じです。

体験談違反に該当するケース

- 治療内容や効果に関する体験談を掲載する(医療広告ガイドライン 第3-1-(6)より)

虚偽あるいは誇大広告に該当するケース

- 医療機関にとって都合のいい口コミを選んで掲載する(Q&A 2-9より)

関連するQ&A

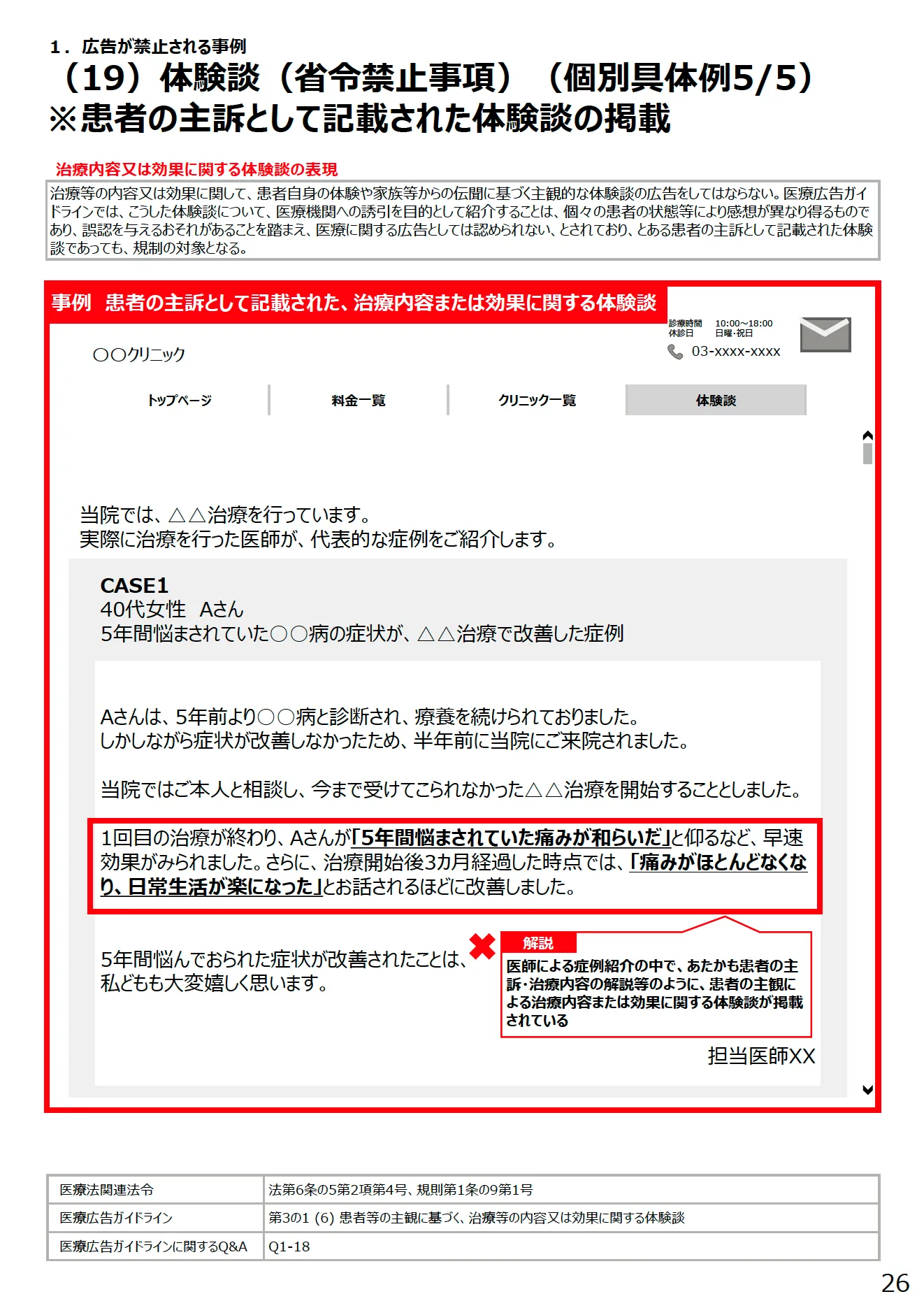

(19)体験談 (省令禁止事項)(個別具体例 5/5)※患者の主訴として記載された体験談の掲載

本事例のように症例紹介を掲載する際であっても、患者の主観による治療内容や効果に関する体験談を含めることは禁止されています。基本的な考え方は事例14と同じです。

体験談違反に該当するケース

- 治療内容や効果に関する体験談を掲載する(医療広告ガイドライン 第3-1-(6)より)

虚偽あるいは誇大広告に該当するケース

- 医療機関にとって都合のいい口コミを選んで掲載する(Q&A 2-9より)

関連するQ&A

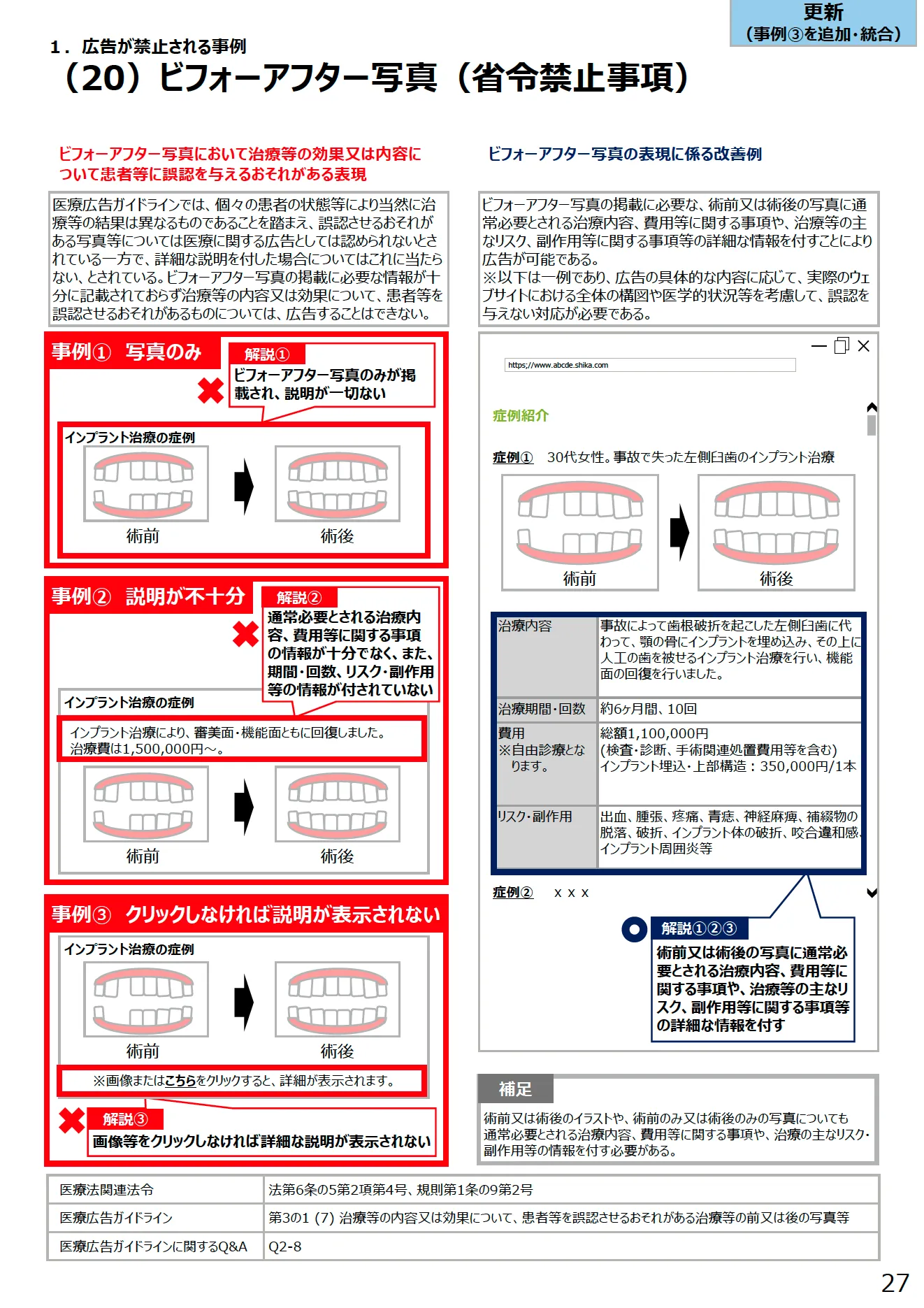

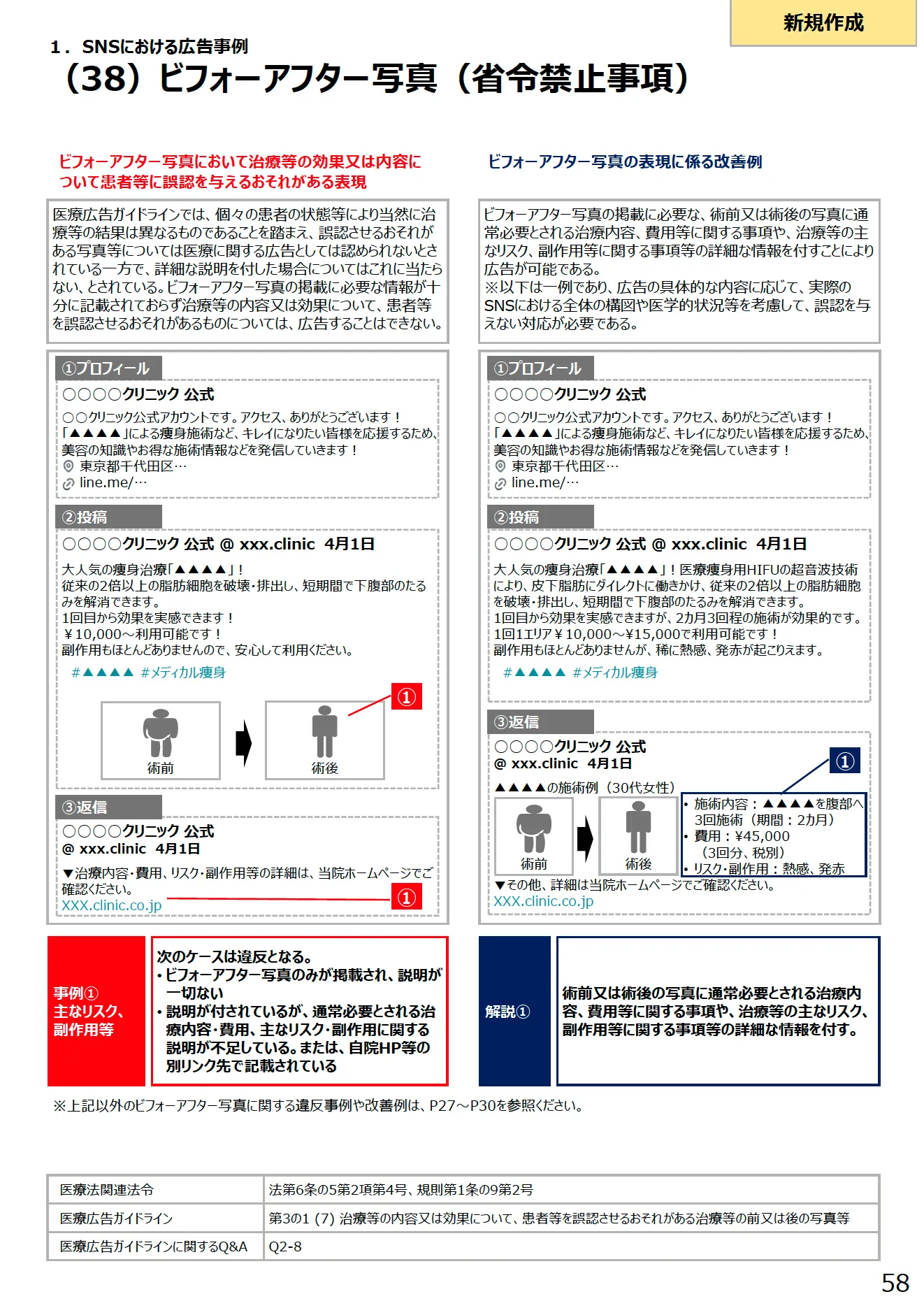

(20)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)

ビフォーアフター写真の掲載は広告禁止事項に挙げられているため、一切の広告が禁止されていると勘違いされがちですが、限定解除要件を満たしたウェブサイトでは広告できるようになります。(医療広告ガイドライン 第3-1-(7)より)

- ルール1:限定解除要件を満たす

- ルール2:写真の加工・修正・術前術後で条件の異なる撮影を行わない

- ルール3:症例ごとに治療内容、治療期間と回数、標準的な費用、リスクと副作用を記載する

※ 折込チラシ・屋外の看板・テレビCM・バナー広告などは、限定解除要件を満たすことができないので広告できません

ルール3の併記事項は一部が限定解除要件と重なりますが、限定解除要件は治療メニューに対して、ビフォーアフターの併記事項は症例ごとに記載する必要があります。

関連するQ&A

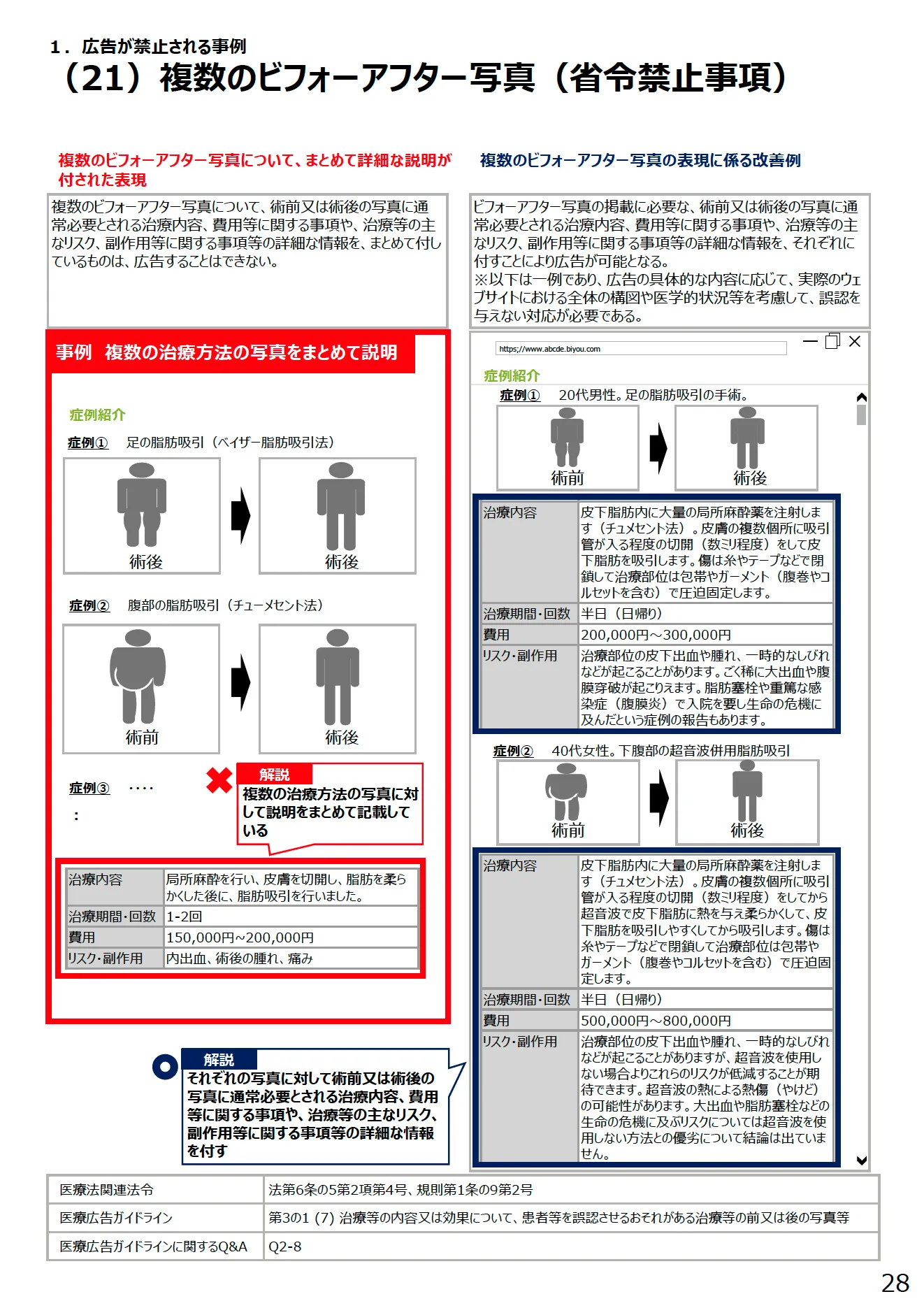

(21)複数のビフォーアフター写真(省令禁止事項)

ビフォーアフター写真の掲載は広告禁止事項に挙げられているため、一切の広告が禁止されていると勘違いされがちですが、限定解除要件を満たしたウェブサイトでは広告できるようになります。(医療広告ガイドライン 第3-1-(7)より)

- ルール1:限定解除要件を満たす

- ルール2:写真の加工・修正・術前術後で条件の異なる撮影を行わない

- ルール3:症例ごとに治療内容、治療期間と回数、標準的な費用、リスクと副作用を記載する

※ 折込チラシ・屋外の看板・テレビCM・バナー広告などは、限定解除要件を満たすことができないので広告できません

ルール3の併記事項は一部が限定解除要件と重なりますが、限定解除要件は治療メニューに対して、ビフォーアフターの併記事項は症例ごとに記載する必要があります。

関連するQ&A

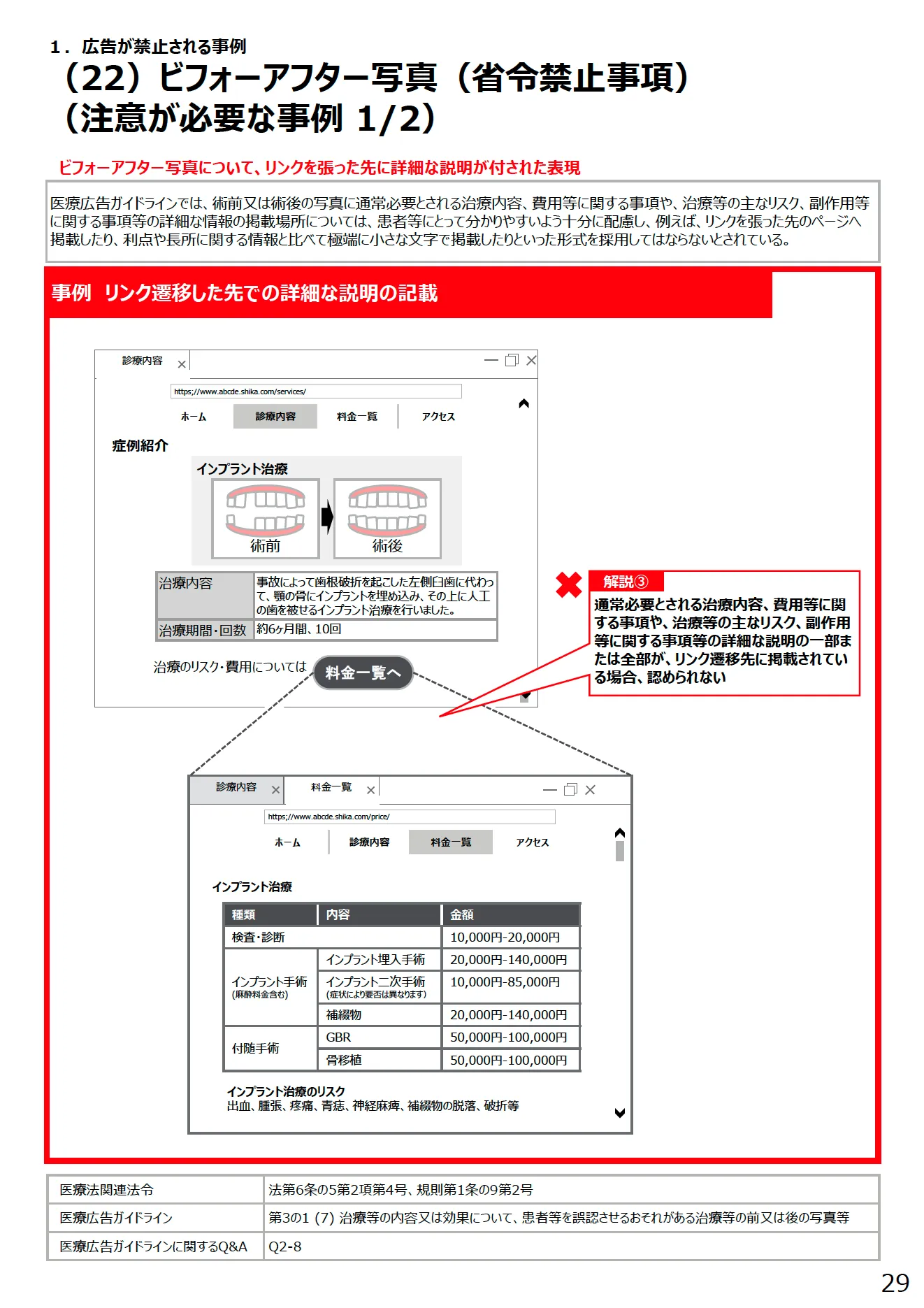

(22)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)(注意が必要な事例 1/2)

ビフォーアフター写真の掲載は広告禁止事項に挙げられているため、一切の広告が禁止されていると勘違いされがちですが、限定解除要件を満たしたウェブサイトでは広告できるようになります。(医療広告ガイドライン 第3-1-(7)より)

- ルール1:限定解除要件を満たす

- ルール2:写真の加工・修正・術前術後で条件の異なる撮影を行わない

- ルール3:症例ごとに治療内容、治療期間と回数、標準的な費用、リスクと副作用を記載する

※ 折込チラシ・屋外の看板・テレビCM・バナー広告などは、限定解除要件を満たすことができないので広告できません

ルール3の併記事項は症例写真と同一ページ内に分かりやすく掲載することが求められています。

関連するQ&A

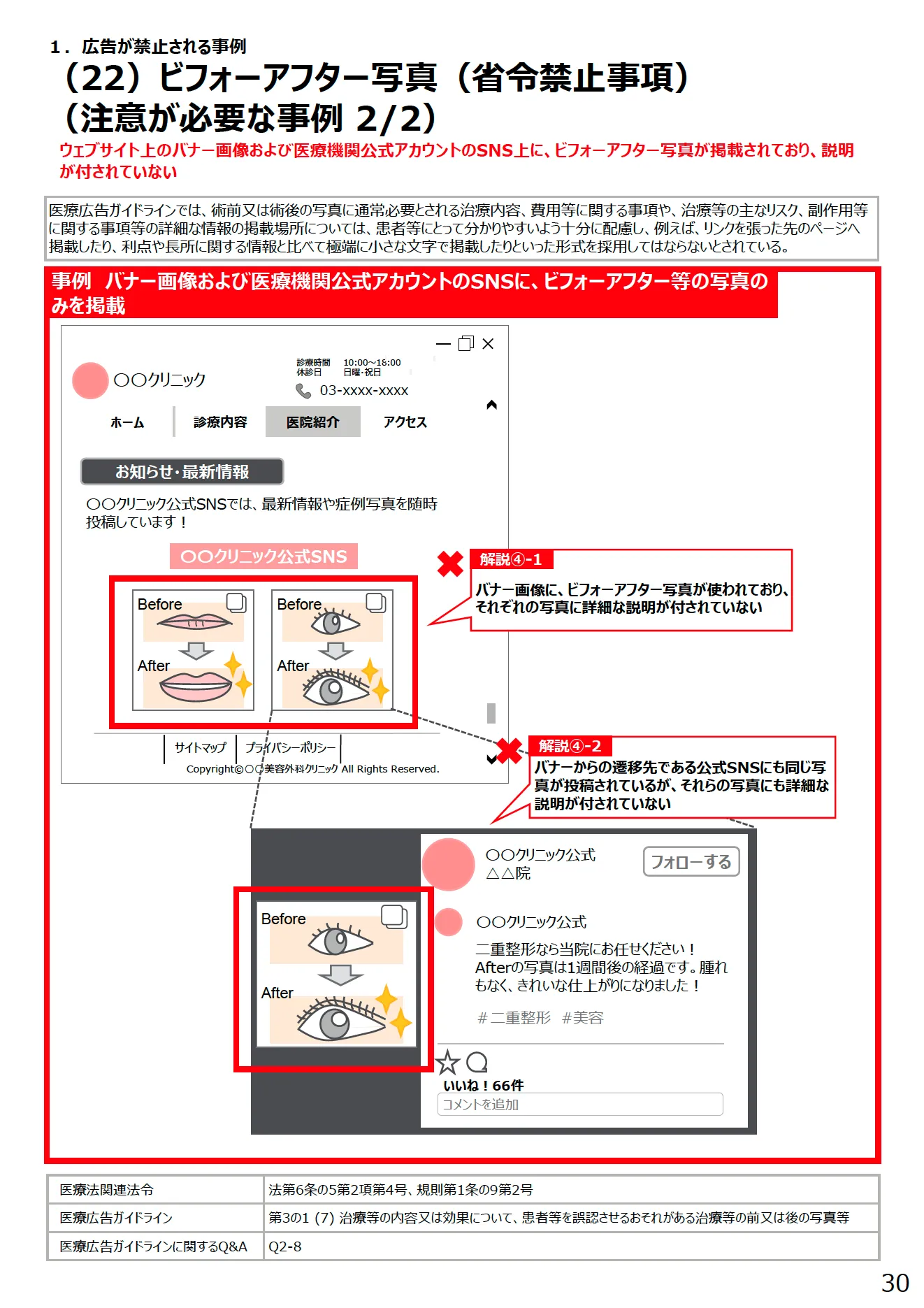

(22)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)(注意が必要な事例 2/2)

ビフォーアフター写真の掲載は広告禁止事項に挙げられているため、一切の広告が禁止されていると勘違いされがちですが、限定解除要件を満たしたウェブサイトでは広告できるようになります。(医療広告ガイドライン 第3-1-(7)より)

- ルール1:限定解除要件を満たす

- ルール2:写真の加工・修正・術前術後で条件の異なる撮影を行わない

- ルール3:症例ごとに治療内容、治療期間と回数、標準的な費用、リスクと副作用を記載する

※ 折込チラシ・屋外の看板・テレビCM・バナー広告などは、限定解除要件を満たすことができないので広告できません

ルール3の併記事項は症例写真と同一ページ内に分かりやすく掲載することが求められています。

関連するQ&A

1-2. 広告可能事項の記載が不適切な事例

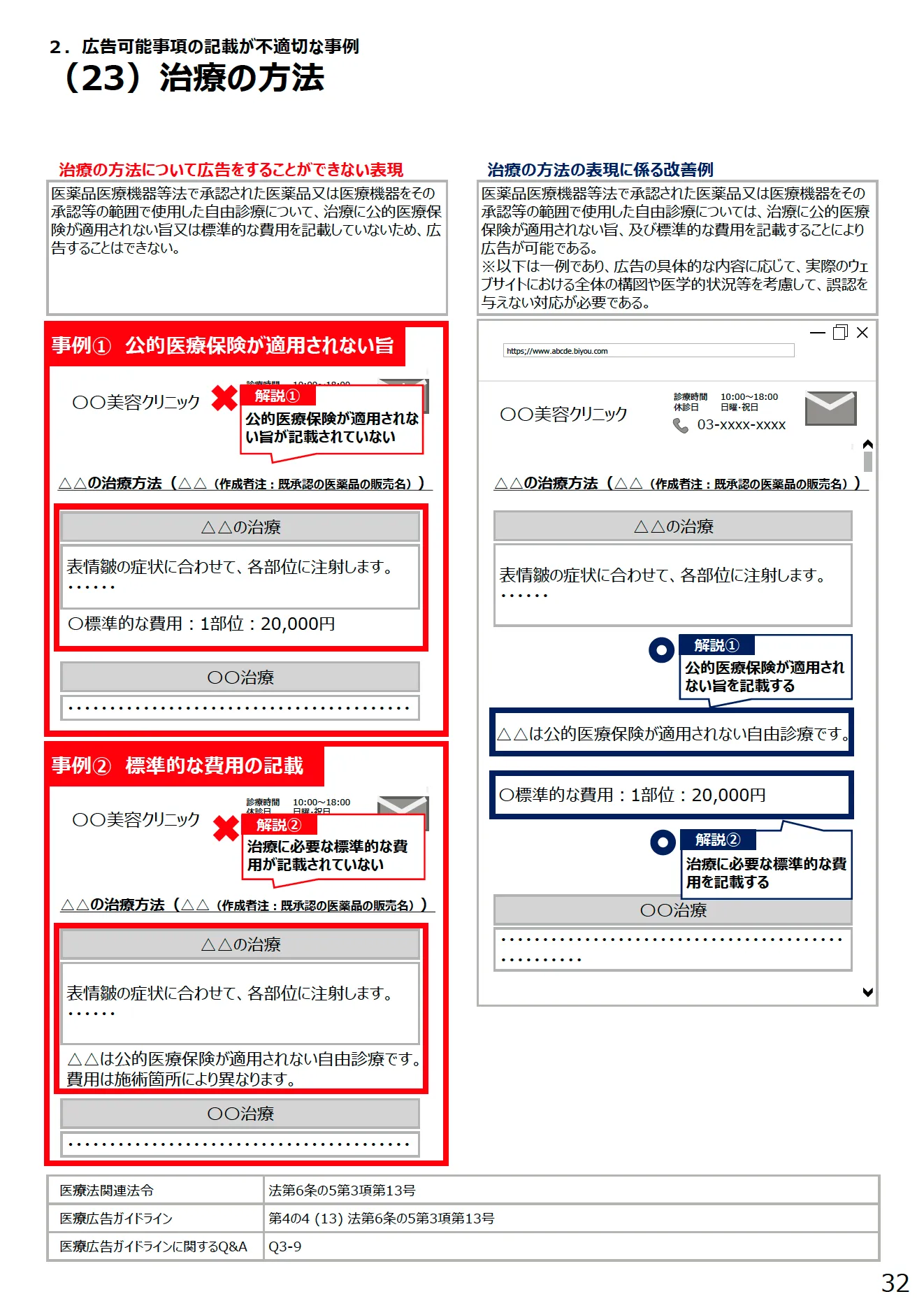

(23)治療の方法

勘違いされることが多いのですが、一部の自由診療は限定解除できないチラシやCMなどでも広告できます。具体的には次の広告可能事項13-④あるいは13-⑤に該当する自由診療の内容です。(医療広告ガイドライン 第4-4-(13)-ア-④と⑤より)

広告可能事項13-④:自由診療のうち、保険診療又は評価療養、患者申出療養若しくは選定療養と同一の検査、手術その他の治療の方法

広告可能事項13-⑤:自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医薬品又は医療機器を用いる検査、手術その他の治療の方法

これら自由診療の内容を広告する場合は以下の情報を追記する必要があります。

- 自由診療である旨

- 標準的な費用

ただし、これらに該当する自由診療であっても広告可能な範囲でしか広告できないため、例えば広告可能事項ではないビフォーアフター写真を掲載する場合には限定解除要件を満たす必要があります。(医療広告ガイドライン 第3-1-(7)より)

広告可能事項の自由診療に該当するかどうかは判断が難しいことから(2022年|入門 - 医療広告ガイドラインの全体像を解説 - 広告可能事項 - 自由診療 にて解説しています)、限定解除要件を満たしたウェブサイトの場合でも、全ての自由診療に、これら追記事項の併記をお勧めします(標準的な費用は限定解除要件と重複)。

関連するQ&A

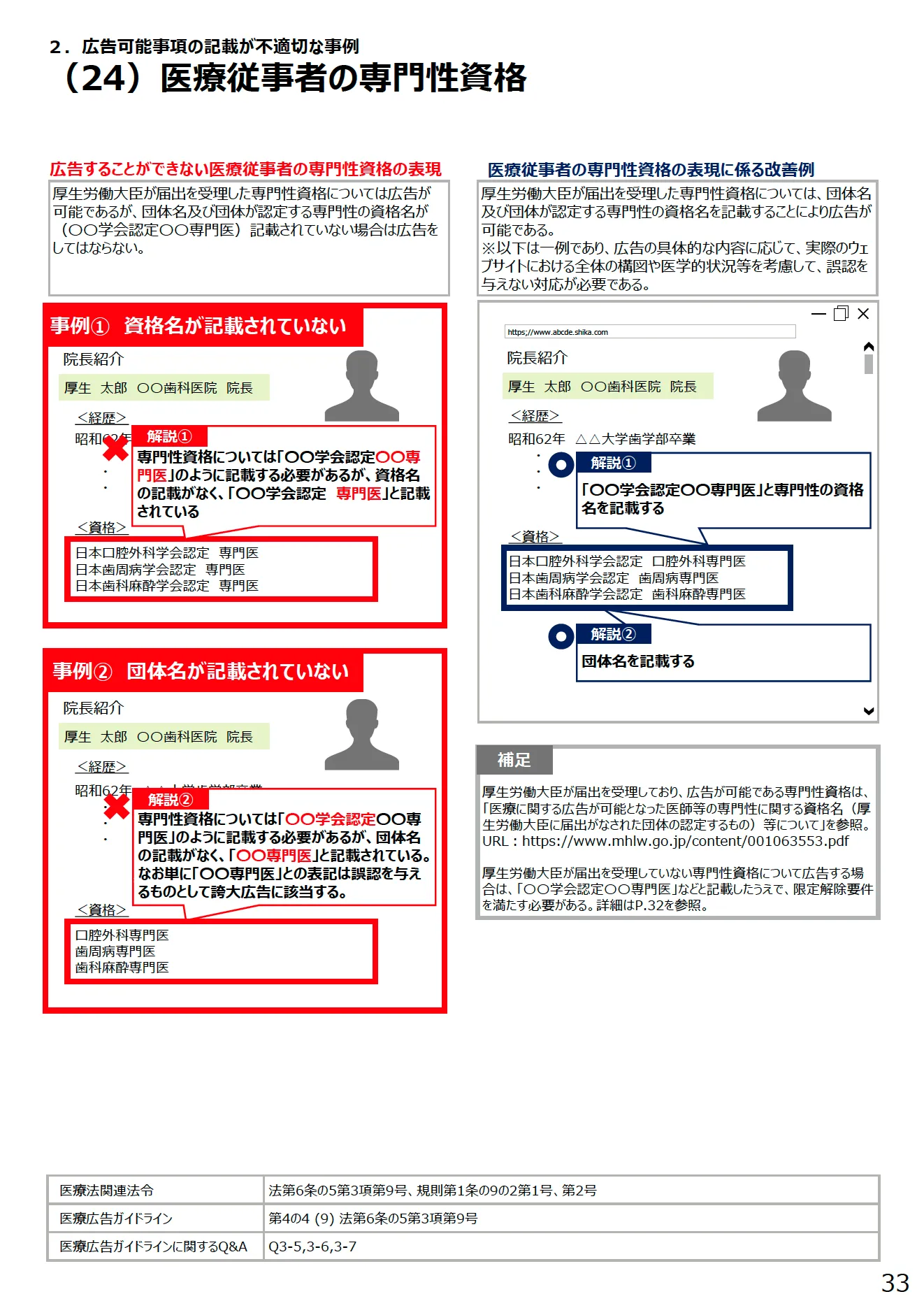

(24)医療従事者の専門性資格

専門医などの専門性資格を広告する際には、氏名・資格名・認定団体を明記する必要があります。単に〇〇専門医との表記は誤認を与えるものとして誇大広告として取り扱われるため、限定解除要件を満たしたウェブサイトであっても禁止されています(医療広告ガイドライン 第4-4-(9)-イ-①、Q&A 3-5より)。

2022年4月現在、広告可能事項として挙げられている医師および歯科医師の専門性資格は次の通りです(Q&A 3-5より)。これらは限定解除しなくても広告できます。

広告可能な学会認定資格

広告可能な機構認定資格

- 医師 19資格(日本専門医機構)

内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療 - 歯科医師 6資格(日本歯科専門医機構)

口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯科、歯科放射線、補綴歯科

事例25の通り、ウェブサイトでは限定解除要件を満たすことによって他の専門医や指導医、認定医なども広告できるようになります。

ただし、広告主である医療関係者が実質運営している団体や、活動実態のない団体の資格は誇大広告として取り扱われます。(医療広告ガイドライン 第3-1-(3)より)

関連するQ&A

1-3. 限定解除要件の記載が不適切な事例

医療広告規制では、広告できる内容は原則として広告可能事項の15項目に限定されています。ただし、ウェブサイトでは限定解除という要件を満たすことにより、広告可能事項以外の内容も広告できるようになります。

医療広告規制に違反すると、医療機関ネットパトロール事業の委託業者であるデロイトトーマツコンサルティング合同会社から「貴医療機関のウェブサイトに関する注意喚起について」という通知を受け取ることがあります。もし限定解除が不十分であれば、

- 「広告可能事項以外の広告」条項に抵触している

- 広告としては認められない

- 限定解除の対象とは認められない

などの説明が通知に書かれています。医療広告規制を理解していなければ該当箇所を削除しなさいとしか読み取れない文言ですが、実は事例25〜事例29にある通り追加情報を書きなさいという意味の注意喚起です。

もちろん削除しても構いませんが、限定解除要件を満たすための情報を追加することで、患者さんに有益な情報をより多く届けることができるようになります。

① 限定解除要件について

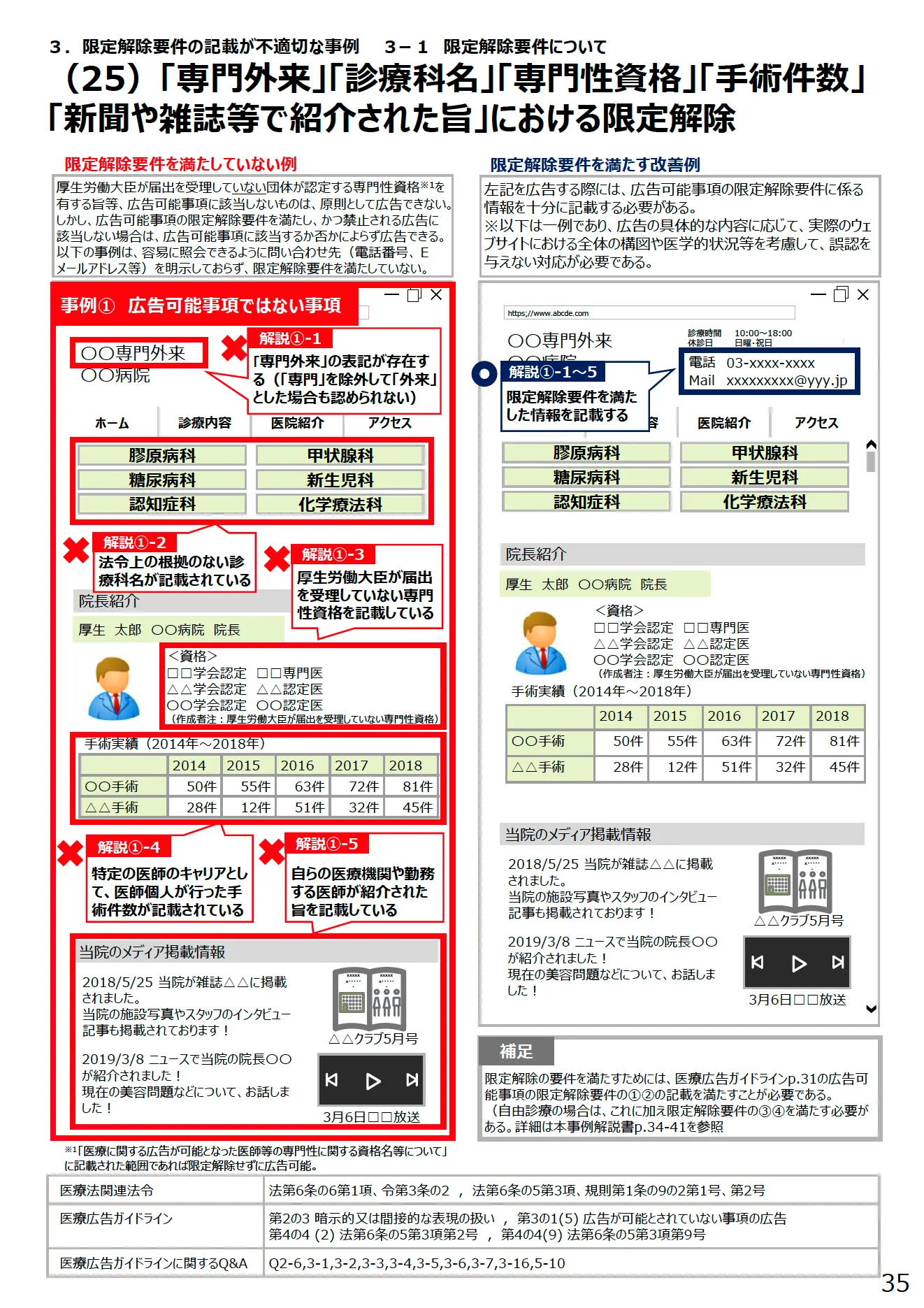

(25)「専門外来」「診療科名」「専門性資格」「手術件数」「新聞や雑誌等で紹介された旨」における限定解除

次に挙げる事項は広告可能事項ではないため原則として広告できませんが、限定解除要件を満たしたウェブサイト等では広告できるようになります。

- 専門外来

- 法令上根拠のない診療科名

- 認定医、指導医

- 医師個人の手術実績

- メディア掲載情報

限定解除要件は4項目あり、事例解説書では要件①を満たすことを前提としています。さらに要件③と④は自由診療を広告する場合に限られることから、自由診療の広告がない医療機関のウェブサイトでは問い合わせ先を掲載するだけで限定解除要件を満たすことができます。

限定解除要件

- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること

- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること

- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること

- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

(③と④は自由診療の場合のみ)

ただし限定解除要件を満たせば何でも広告できる訳ではなく、広告禁止事項の 5. 広告可能事項以外の広告 を除く7項目を遵守する必要があります。

広告禁止事項

- 虚偽広告

- 比較優良広告

- 誇大広告

- 公序良俗に反する広告

- 広告可能事項以外の広告

- 治療内容や効果の体験談

- 誤認を与える術前術後写真

- その他

例えばメディア掲載情報を広告する場合に「当院は〇〇誌の美容皮膚科ベスト10に選ばれました」という表現は比較優良広告に該当し、限定解除要件を満たした場合でも広告できません。

関連するQ&A

専門外来 Q&A 2-6

診療科名 Q&A 3-1、3-2、3-3、3-4

専門性資格 Q&A 3-5、3-5-2、3-6、3-7

手術件数 Q&A 3-16

問い合わせ先の記載方法 Q&A 5-10

② 自由診療に関する限定解除要件について

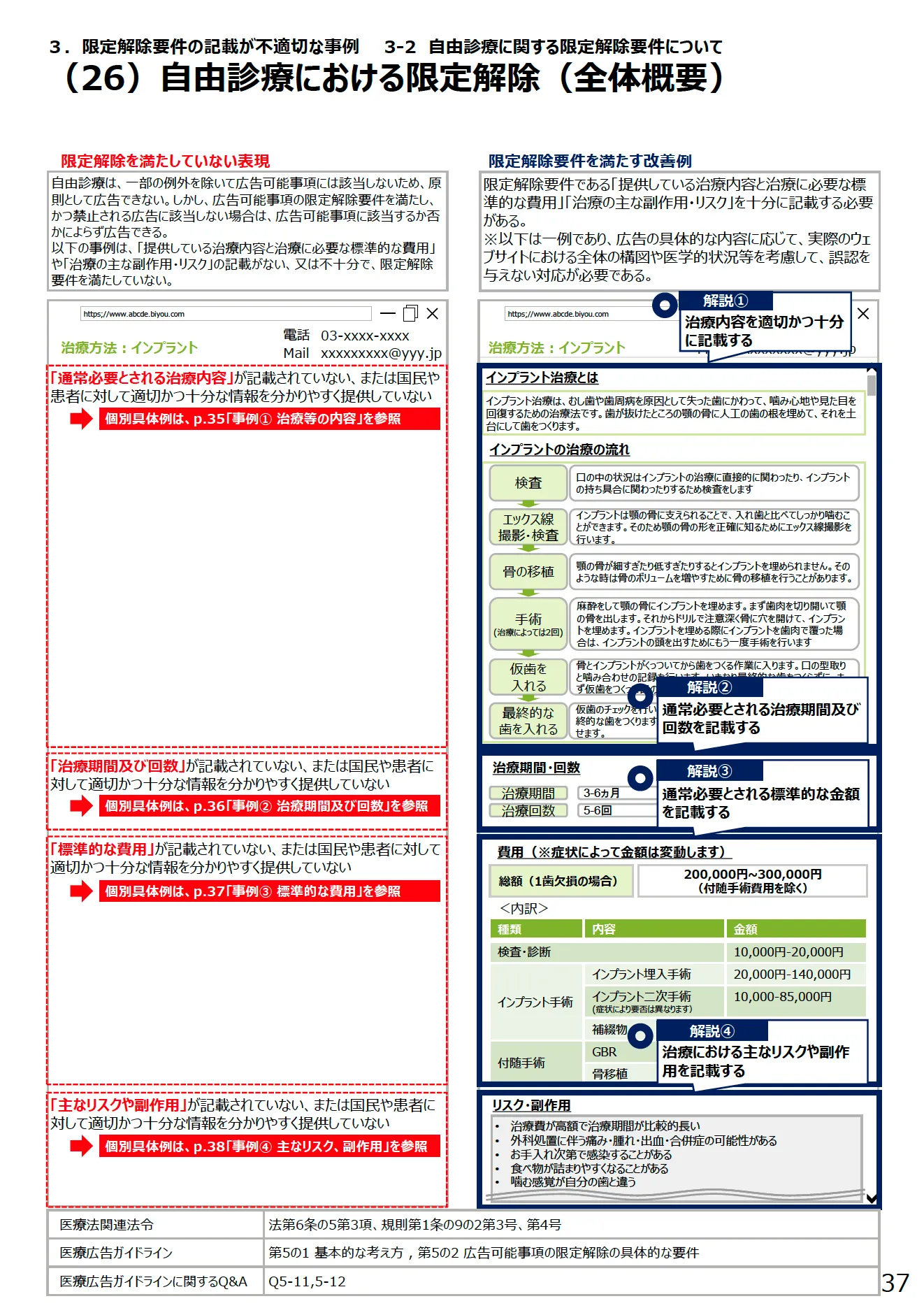

(26)自由診療における限定解除(全体概要)

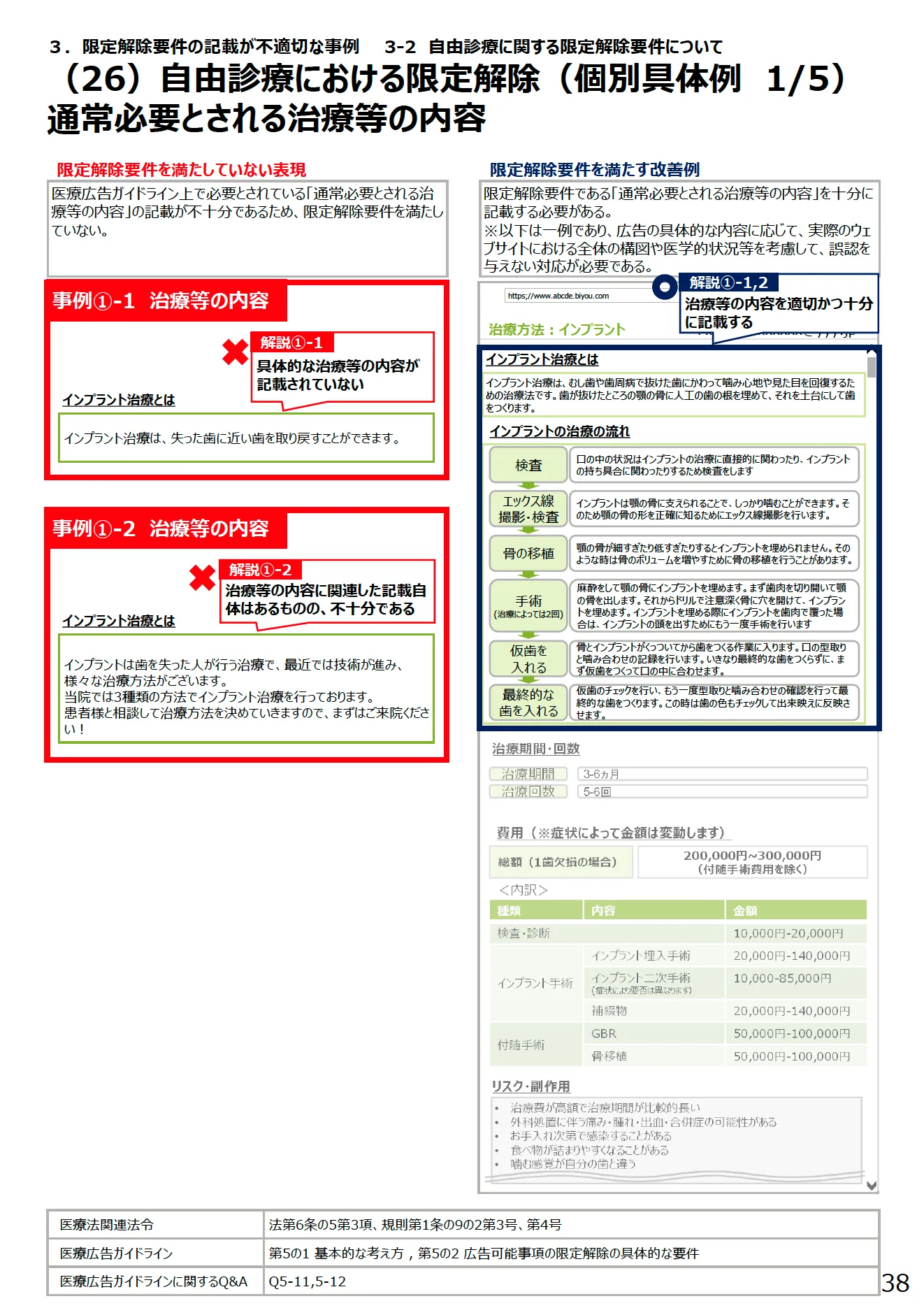

(26)自由診療における限定解除(個別具体例 1/5)通常必要とされる治療等の内容

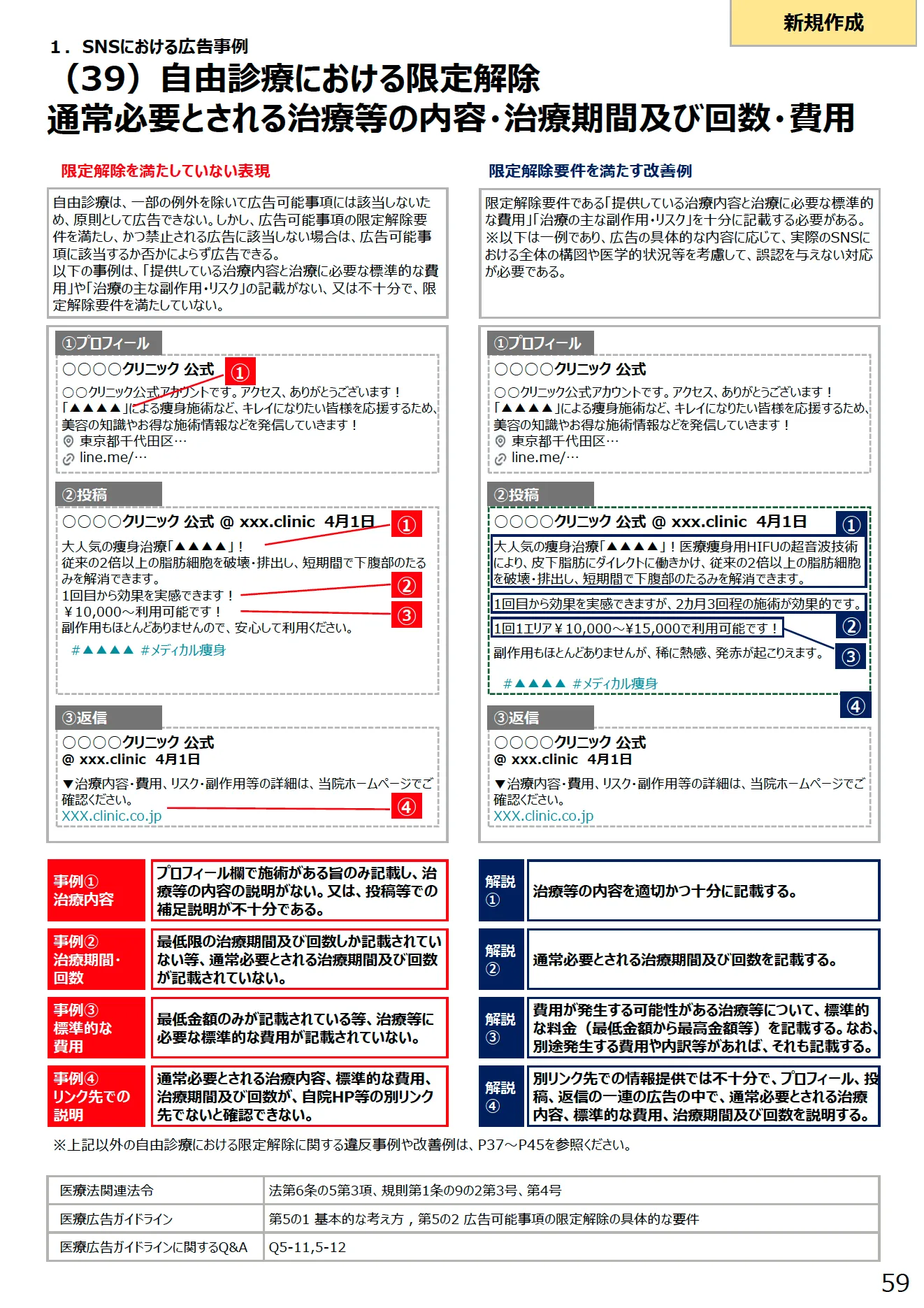

自由診療は保険診療とは異なり治療内容、治療期間と回数、費用が医療機関ごとに大きく異なるため、患者が広告内容を適切に理解して医療を選択できるよう、最低限の治療内容や費用だけを紹介するのではなく通常の治療内容や標準的な費用を記載する必要があります。

限定解除要件の通常必要とされる治療等の内容は、医療広告ガイドラインおよびQ&Aには具体的な解説がなく、事例26を参考にするしかありません。

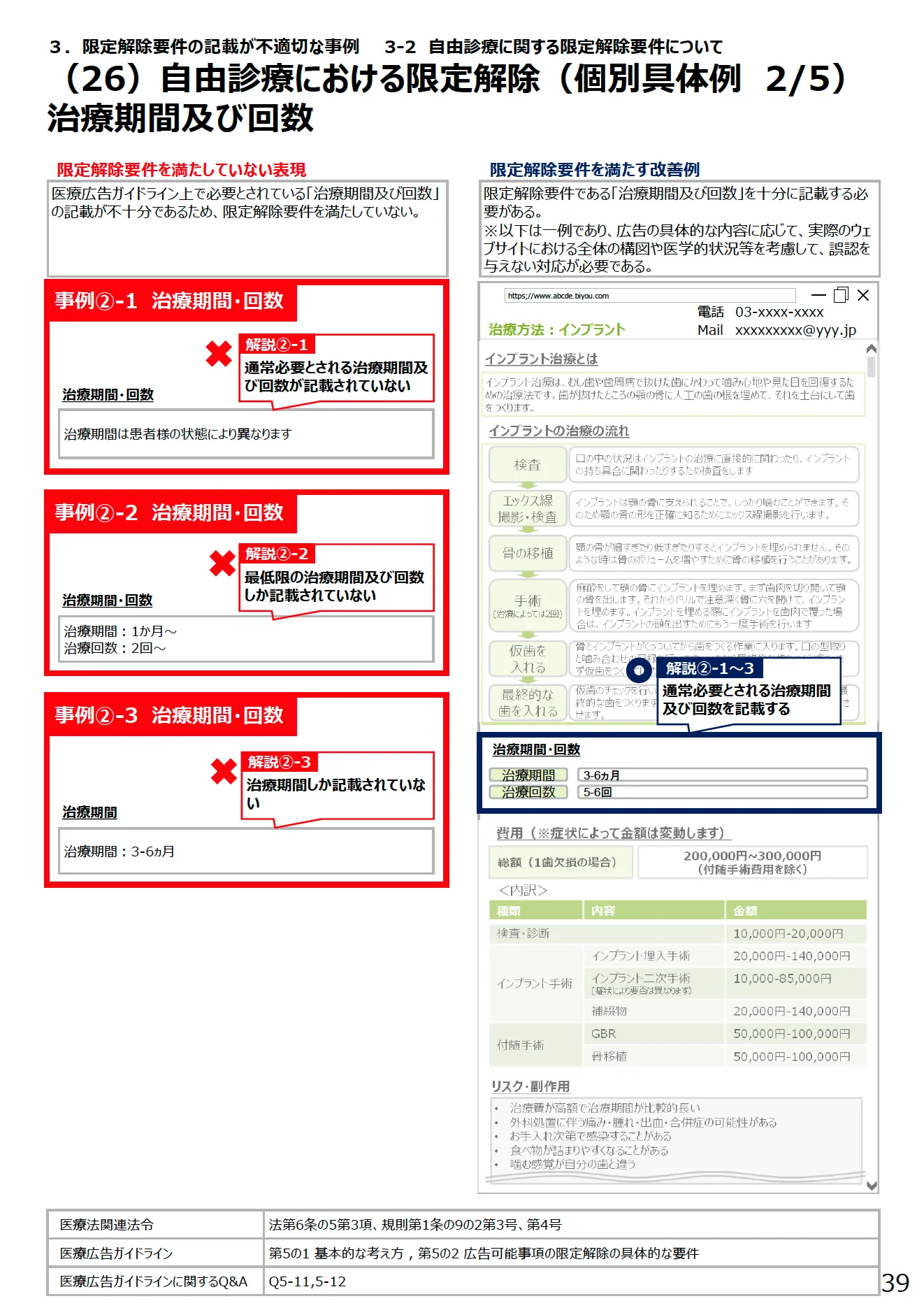

(26)自由診療における限定解除(個別具体例 2/5)治療期間及び回数

自由診療は保険診療とは異なり治療内容、治療期間と回数、費用が医療機関ごとに大きく異なり得るため、患者が広告内容を適切に理解して医療を選択できるよう、最低限の治療内容や費用だけを紹介するのではなく通常の治療内容や標準的な費用を記載する必要があります。

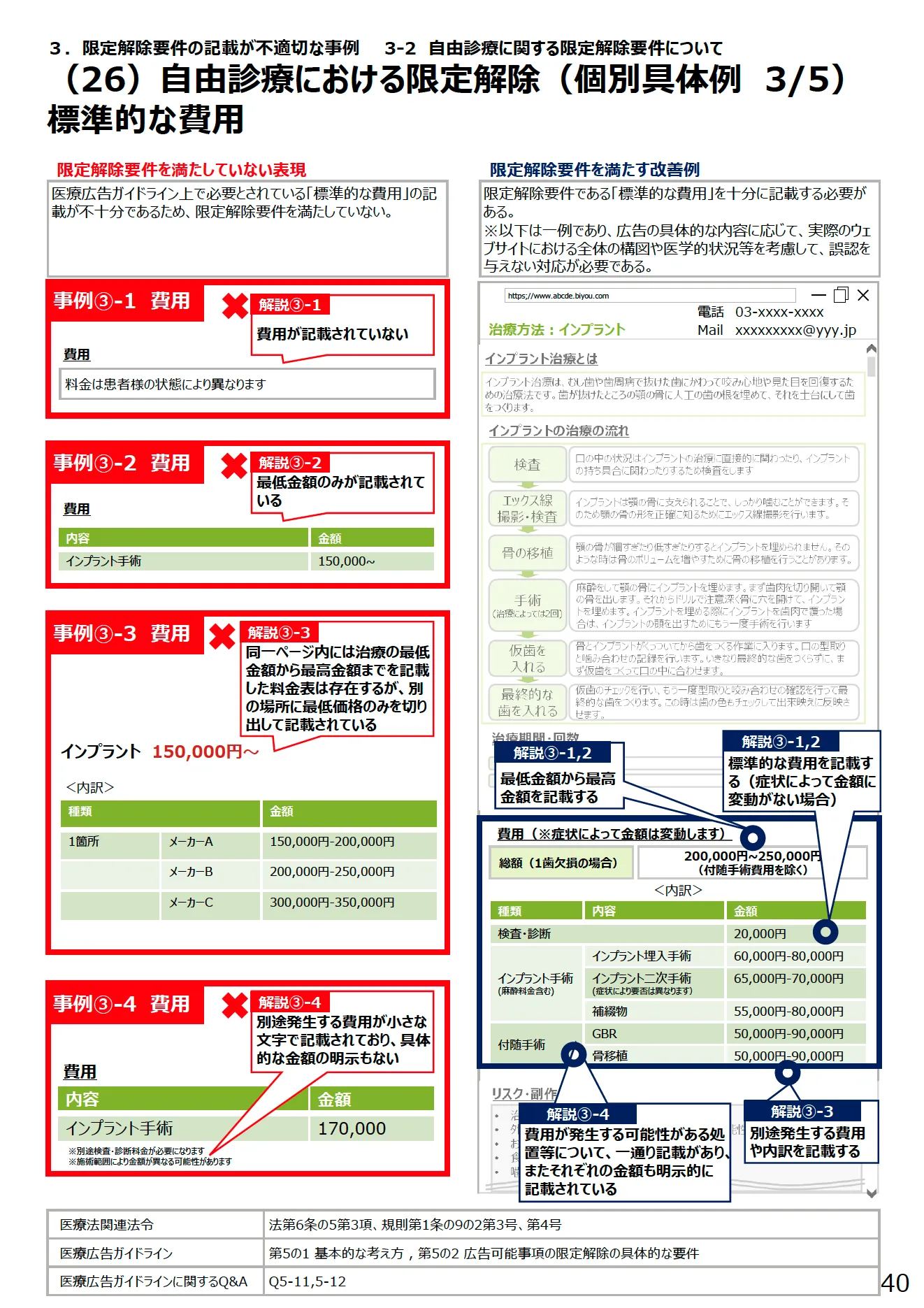

(26)自由診療における限定解除(個別具体例 3/5)標準的な費用

自由診療は保険診療とは異なり治療内容、治療期間と回数、費用が医療機関ごとに大きく異なり得るため、患者が広告内容を適切に理解して医療を選択できるよう、最低限の治療内容や費用だけを紹介するのではなく通常の治療内容や標準的な費用を記載する必要があります。

標準的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額(発生頻度の高い追加費用を含む。)までの範囲を示すなどして可能な限り分かりやすく示す必要があります。(医療広告ガイドライン 第5-2より)

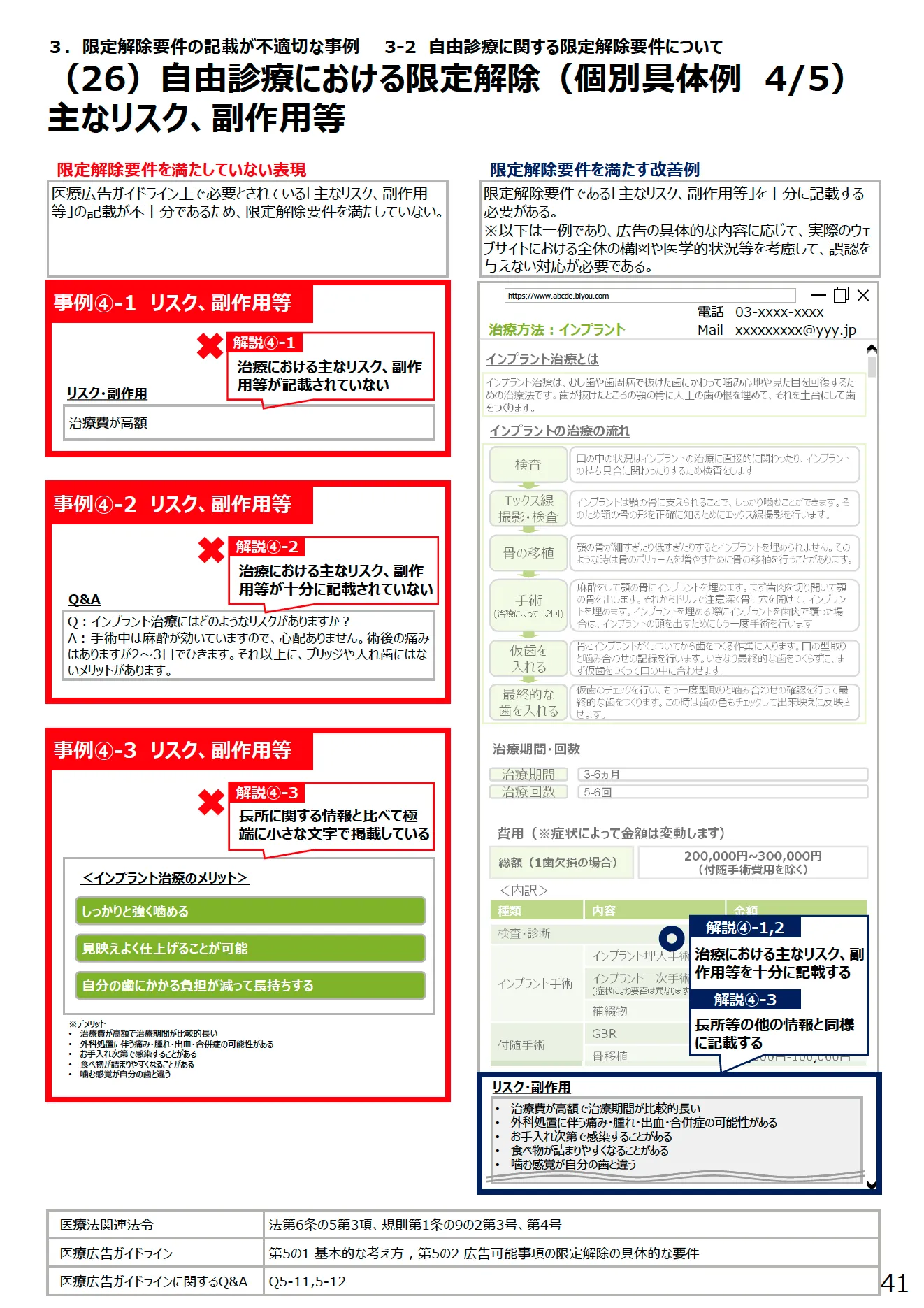

(26)自由診療における限定解除(個別具体例 4/5)主なリスク、副作用等

自由診療の限定解除要件である主なリスクや副作用は事例26およびQ&A 5-12に具体例が示されています。

本事例のように「治療費が高額」は患者にとってデメリットではありますが、主なリスクや副作用としては不適切ですので注意が必要です。医学的なリスクや副作用を掲載してください。

・時間の経過によって体内へと吸収され、元に戻る

・十分な効果を得るために、数回の注射が必要な場合がある上記のような記載のみでは、限定解除要件を満たしているとは認められません。

医療広告ガイドラインに関するQ&A5-12

主なリスクや副作用の掲載場所は患者にとって分かりやすいよう配慮する必要があります。

リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと

医療広告ガイドライン 第5-2

関連するQ&A

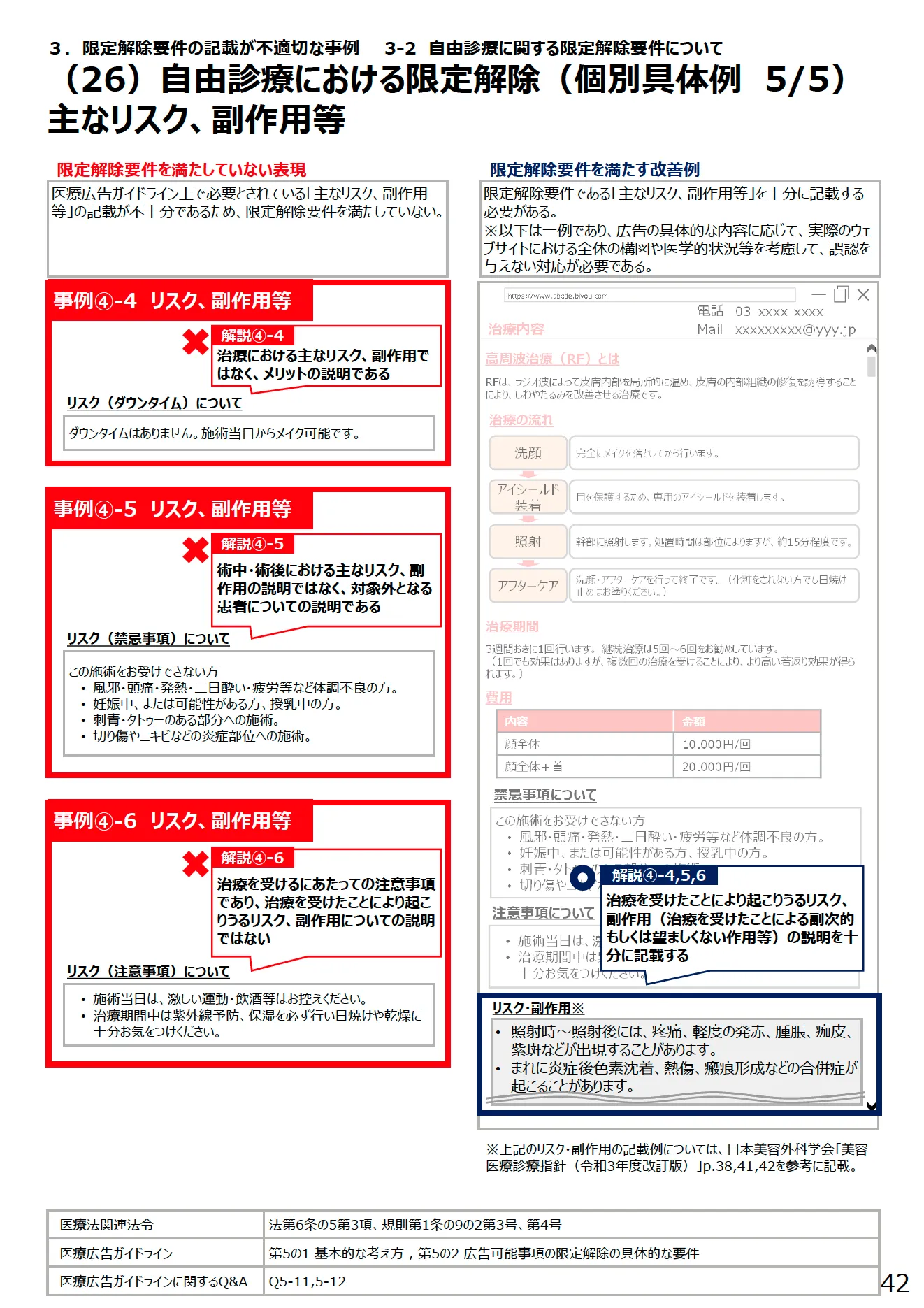

(26)自由診療における限定解除(個別具体例 5/5)主なリスク、副作用等

自由診療の限定解除要件である主なリスクや副作用は事例26およびQ&A 5-12に具体例が示されています。

本事例のように禁忌事項や注意事項は主なリスクや副作用としては不適切です。医学的なリスクや副作用を掲載してください。

主なリスクや副作用の掲載場所は患者にとって分かりやすいよう配慮する必要があります。

リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと

医療広告ガイドライン 第5-2

関連するQ&A

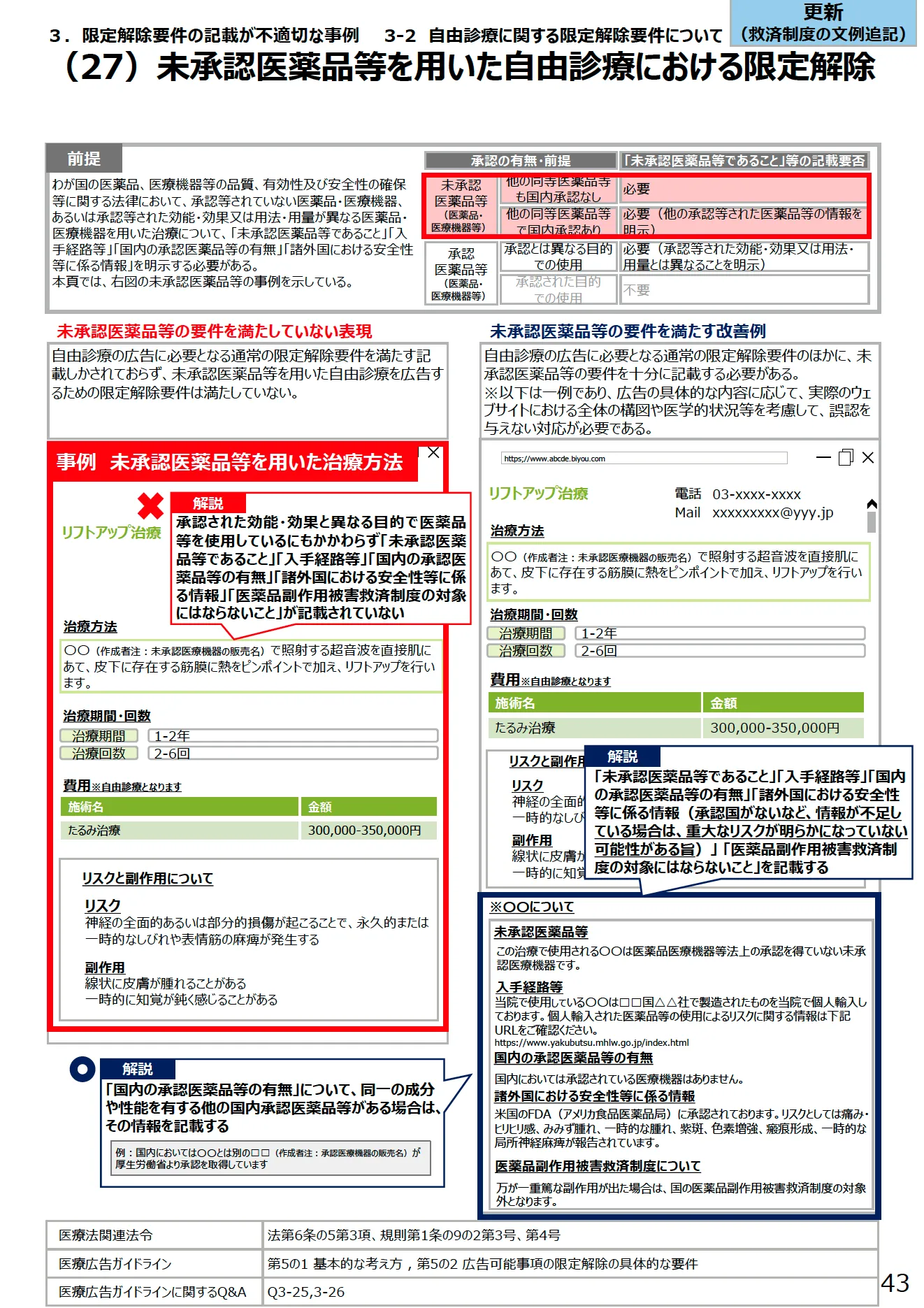

(27)未承認医薬品等を用いた自由診療における限定解除

未承認医薬品や未承認医療機器を用いた治療内容は、通常の限定解除要件に加えて次の情報を明示することで広告できるようになります。(医療広告ガイドライン 第5-2 より)

- 未承認医薬品等であること

- 入手経路等

- 国内の承認医薬品等の有無

- 諸外国における安全性等に係る情報

- 医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済の対象外である旨 ※

※ 2024.03.22に要件として追加されました。

※ 未承認医療機器は原則として同制度の対象外である旨を記載する必要はありません(ブタ心臓弁など生物由来等製品を除く)。

Q&A 2-13 の解説欄もご参照ください。再生医療についてはQ&A 3-26にて詳しく解説しています。

関連するQ&A

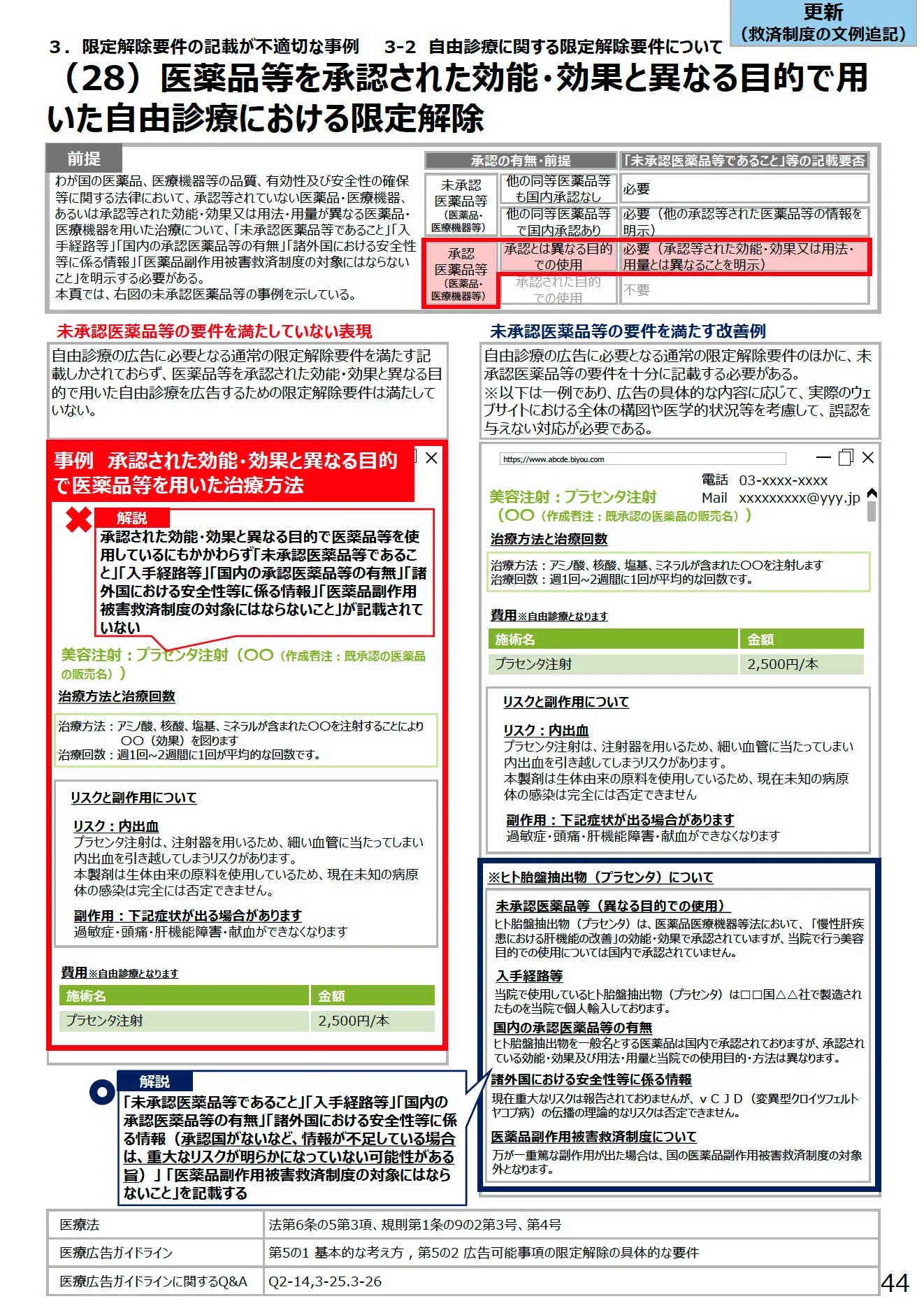

(28)医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用いた自由診療における限定解除

承認された効能・効果と異なる目的で医薬品や医療機器を用いること、いわゆる適応外使用についても要件を満たせばその治療内容について広告できるようになります。その要件とは未承認医薬品等を用いた治療を広告する際と同様であり、通常の限定解除要件に加えて次の情報を明示することで広告できるようになります。(医療広告ガイドライン 第5-2、Q&A 2-14より)

- 未承認医薬品等であること

- 入手経路等

- 国内の承認医薬品等の有無

- 諸外国における安全性等に係る情報

- 医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済の対象外である旨 ※

※ 2024.03.22に要件として追加されました。

※ 未承認医療機器は原則として同制度の対象外である旨を記載する必要はありません(ブタ心臓弁など生物由来等製品を除く)。

事例27、Q&A 2-14 および Q&A 2-13の解説欄 もご参照ください。再生医療についてはQ&A 3-26にて詳しく解説しています。

関連するQ&A

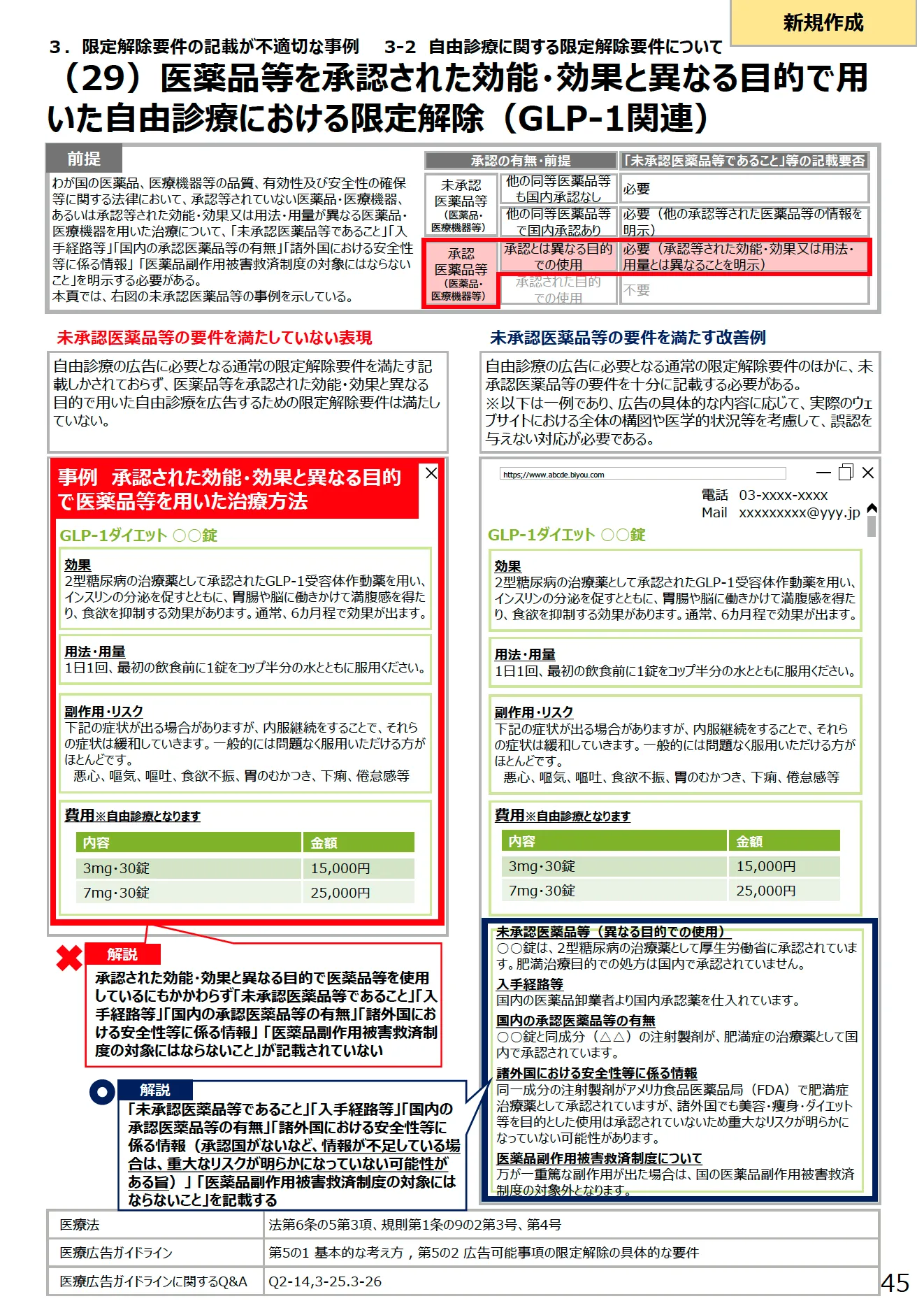

(29)医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用いた自由診療における限定解除(GLP-1関連)

承認された効能・効果と異なる目的で医薬品や医療機器を用いること、いわゆる適応外使用についても要件を満たせばその治療内容について広告できるようになります。その要件とは未承認医薬品等を用いた治療を広告する際と同様であり、通常の限定解除要件に加えて次の情報を明示することで広告できるようになります。(医療広告ガイドライン 第5-2、Q&A 2-14より)

- 未承認医薬品等であること

- 入手経路等

- 国内の承認医薬品等の有無

- 諸外国における安全性等に係る情報

- 医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済の対象外である旨 ※

※ 2024.03.22に要件として追加されました。

※ 未承認医療機器は原則として同制度の対象外である旨を記載する必要はありません(ブタ心臓弁など生物由来等製品を除く)。

事例27、Q&A 2-14 および Q&A 2-13の解説欄 もご参照ください。再生医療についてはQ&A 3-26にて詳しく解説しています。

関連するQ&A

1-4. 広告するにあたって注意が必要な事例

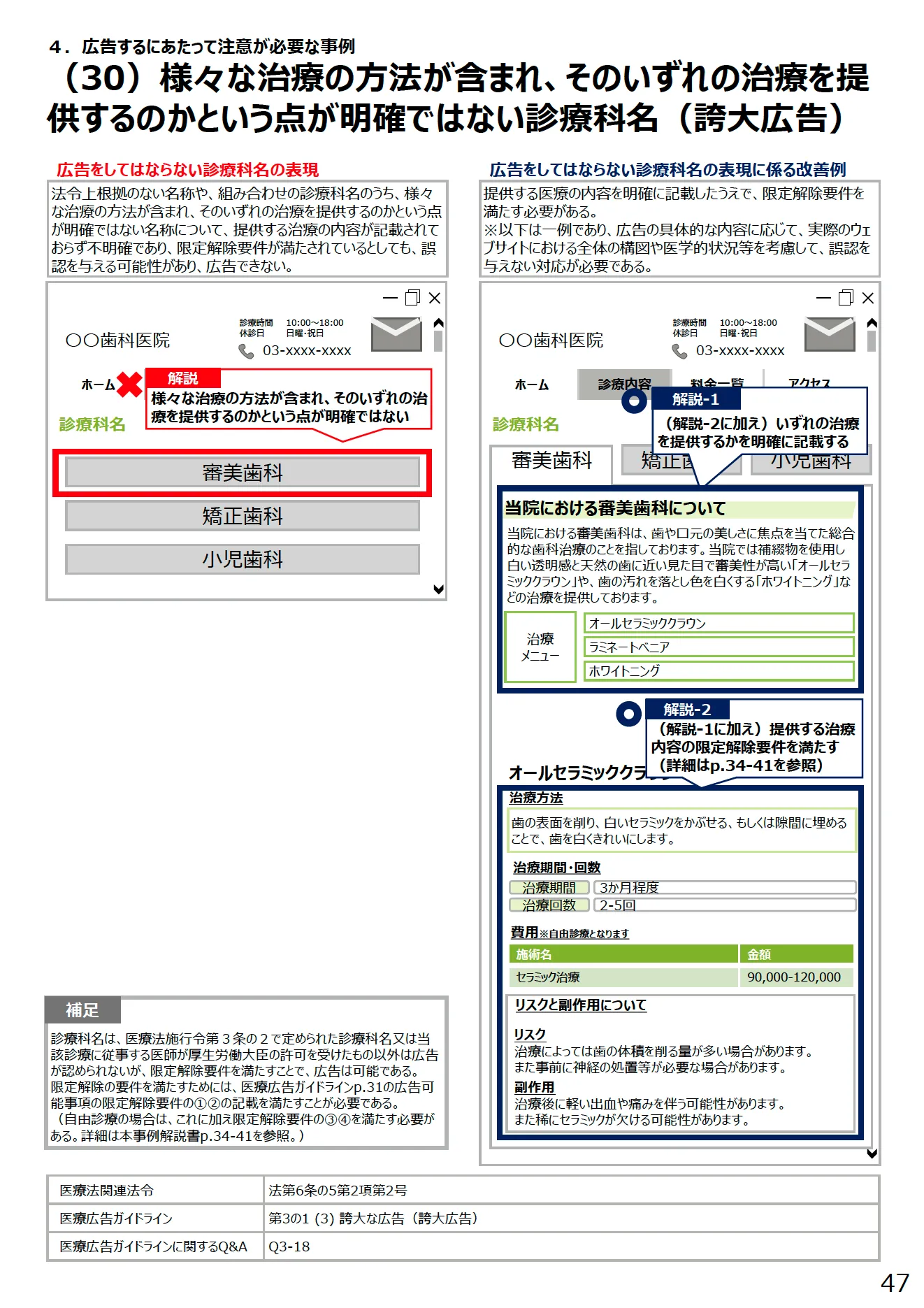

(30)様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではない診療科名(誇大広告)

この事例のルールは、法令上根拠のある診療科名(例えば内科や皮膚科など)には適用されません。あくまでも法令上根拠がなく、本来広告可能ではない診療科名や自由診療の〇〇治療などを限定解除要件を満たすことによって広告する場合のルールです。そもそも限定解除要件を満たすためには、必然的に具体的な内容を記載することになるかと思います。

関連するQ&A

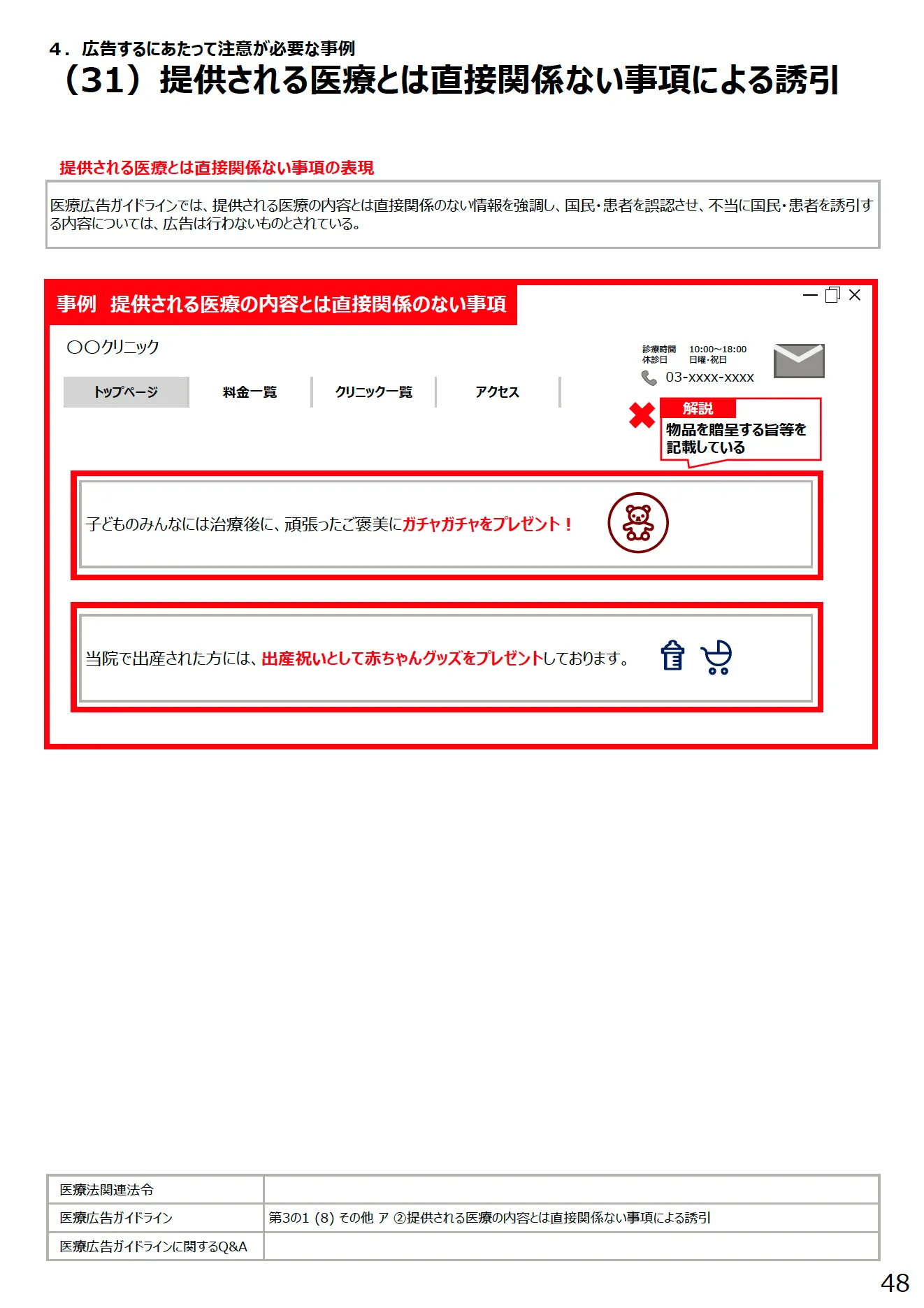

(31)提供される医療とは直接関係ない事項による誘引

医療広告は患者が広告内容を適切に理解して治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならないとの目的から、提供される医療とは直接関係のない事項による誘引は厳に慎むべきとされています。(医療広告ガイドライン 第3-1-(8)-ア-②より)

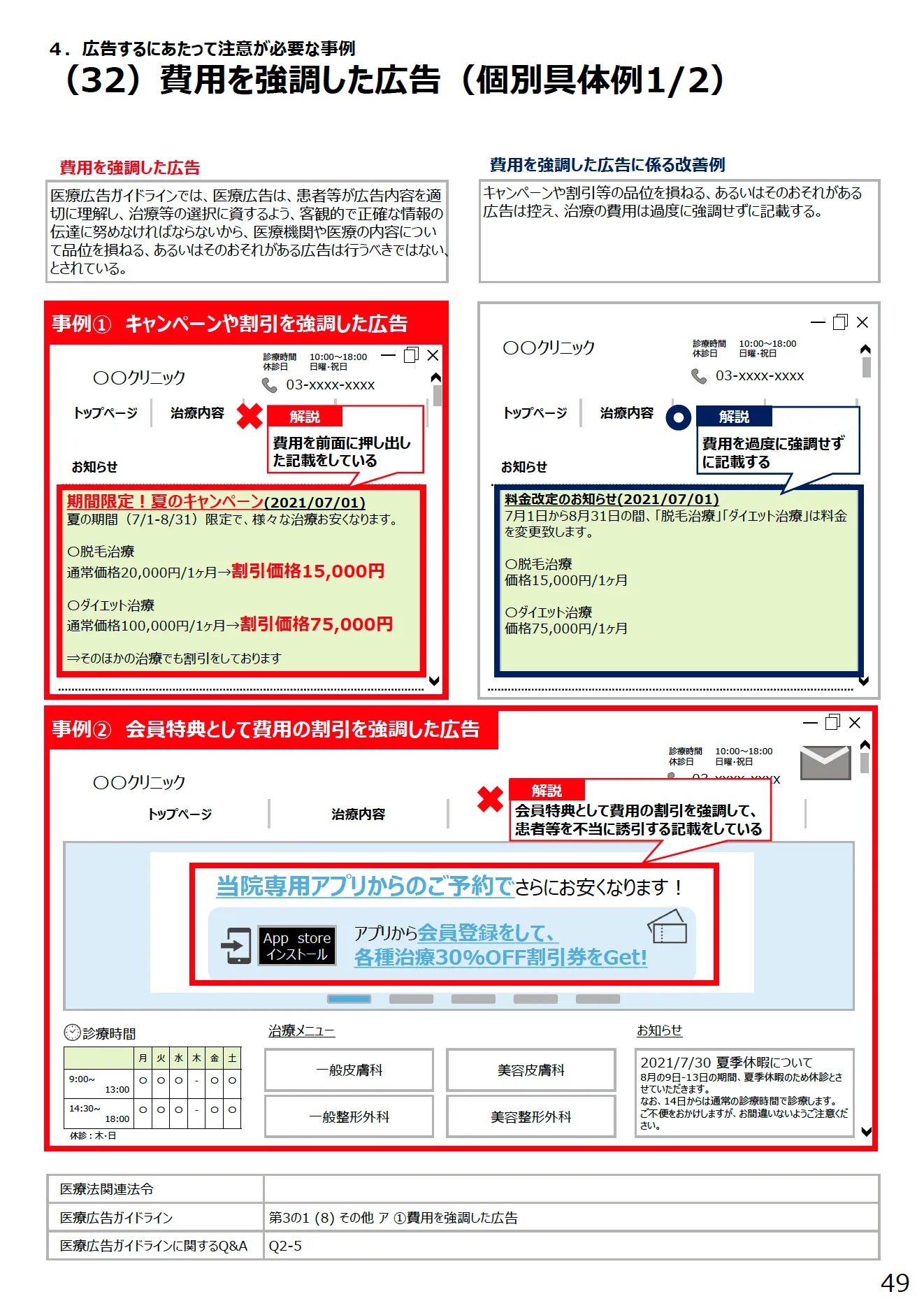

(32)費用を強調した広告(個別具体例 1/2)

限定解除要件を満たした場合であっても、キャンペーンや割引を強調した広告はできません。

ただし改善例のように、キャンペーンや割引など費用を強調した表現でなければ広告できます。「初診料無料」や「無料カウンセリング」などの表現も強調しなければ広告できます。

また、費用は患者にとって有益な情報であることから、費用について分かりやすく太字で示したり、下線を引くことは問題ありません。(Q&A 2-5より)

NG表現例:

- 今なら○円でキャンペーン実施中!

- ただいまキャンペーンを実施中

- 期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています

○○100,000 円50,000 円- ○○治療し放題プラン

関連するQ&A

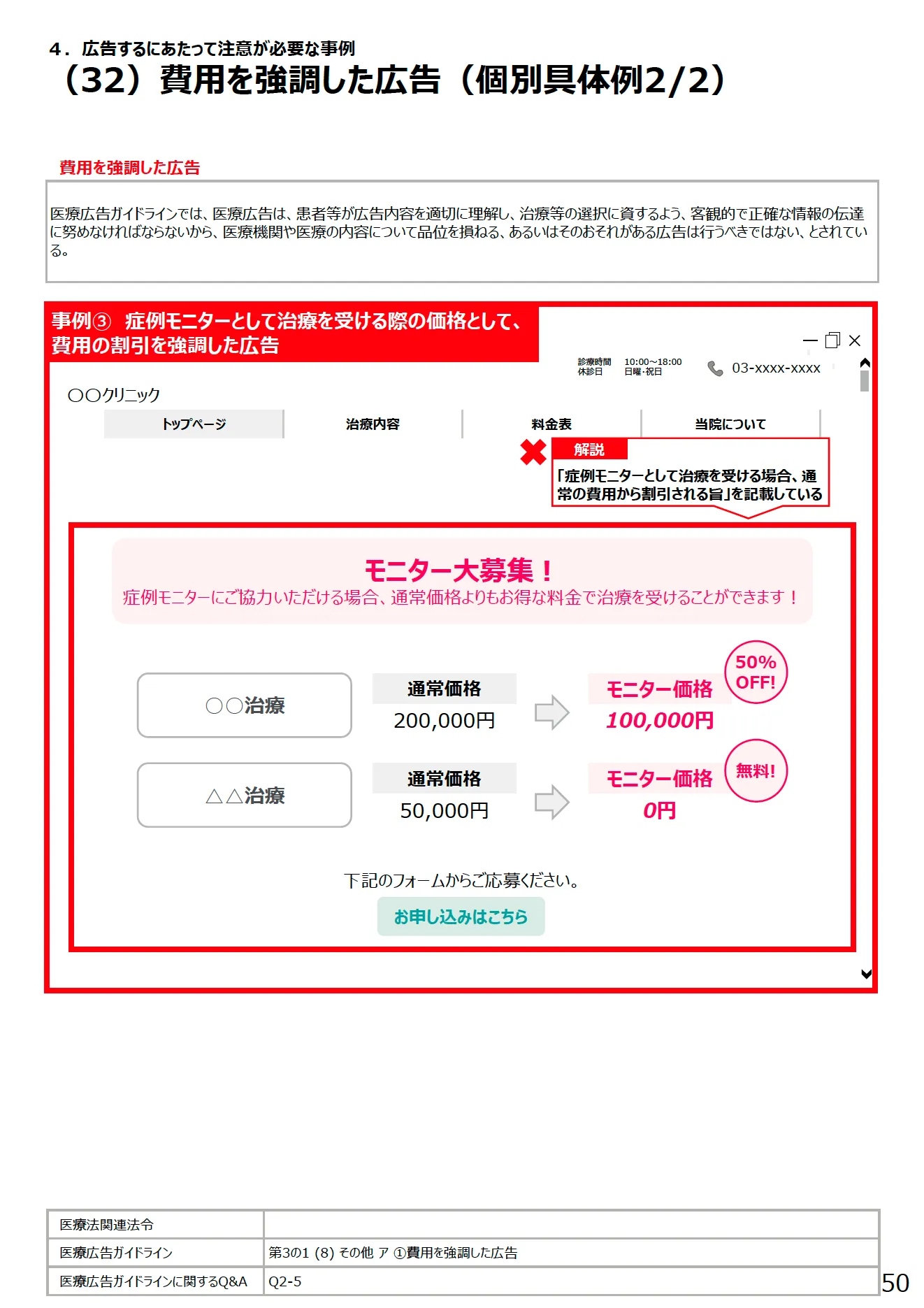

(32)費用を強調した広告(個別具体例 2/2)

限定解除要件を満たした場合であっても、キャンペーンや割引を強調した広告はできません。ただし、モニター価格が無料(0円)であることを強調せずに掲載することは禁止されていません。

また、費用は患者にとって有益な情報であることから、費用について分かりやすく太字で示したり、下線を引くことは問題ありません。(Q&A 2-5より)

NG表現例:

- 今なら○円でキャンペーン実施中!

- ただいまキャンペーンを実施中

- 期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています

○○100,000 円50,000 円- ○○治療し放題プラン

関連するQ&A

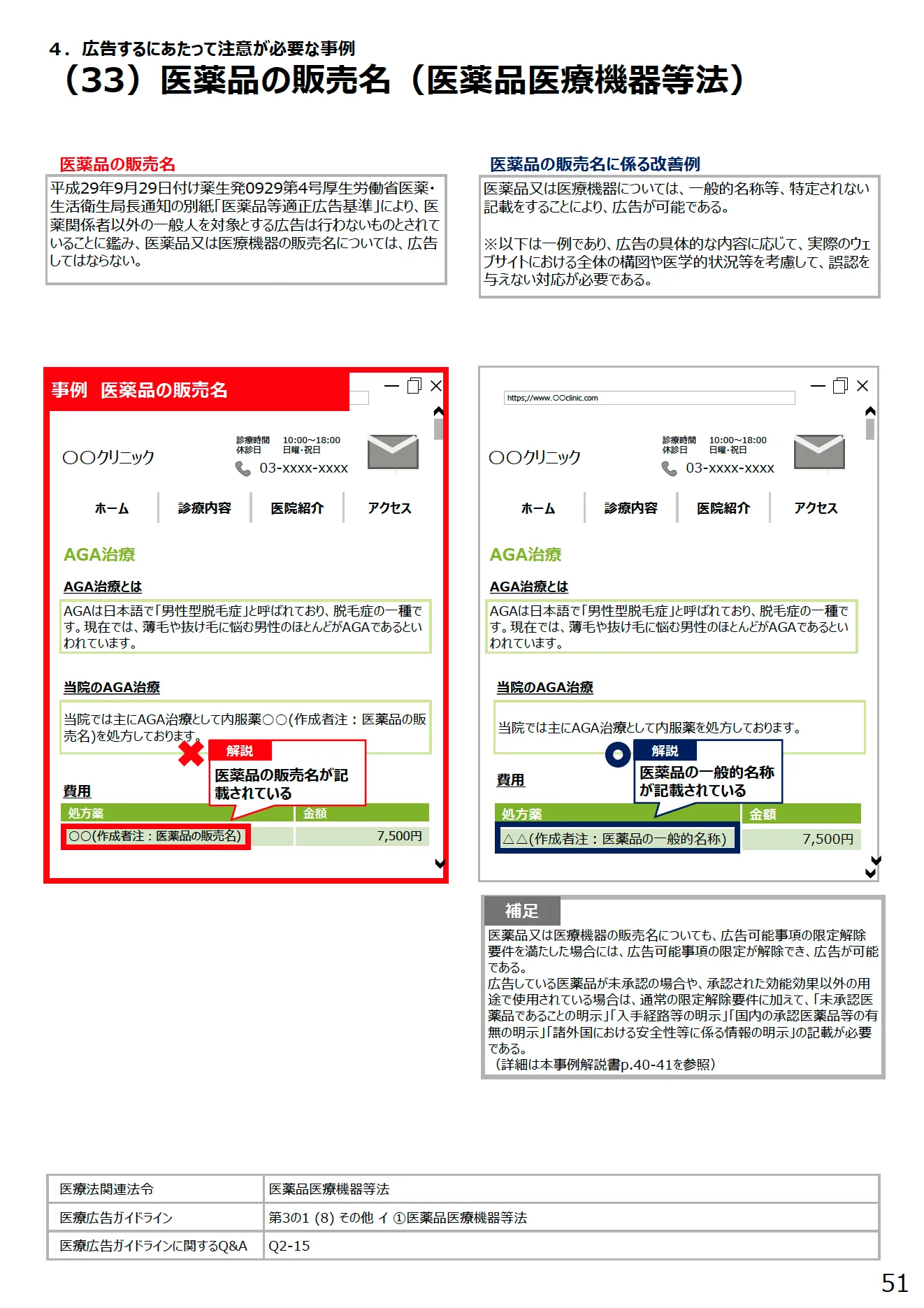

(33)医薬品の販売名(医薬品医療機器等法)

原則として医薬品および医療機器の販売名は広告できませんが、限定解除要件を満たした場合には治療の説明として販売名を広告できるようになります。(Q&A 2-15より)

なお、医薬品および医療機器の販売や無償授与する旨の広告表現は薬機法の規制対象になる可能性があります。(医療広告ガイドライン 第6-3より)

関連するQ&A

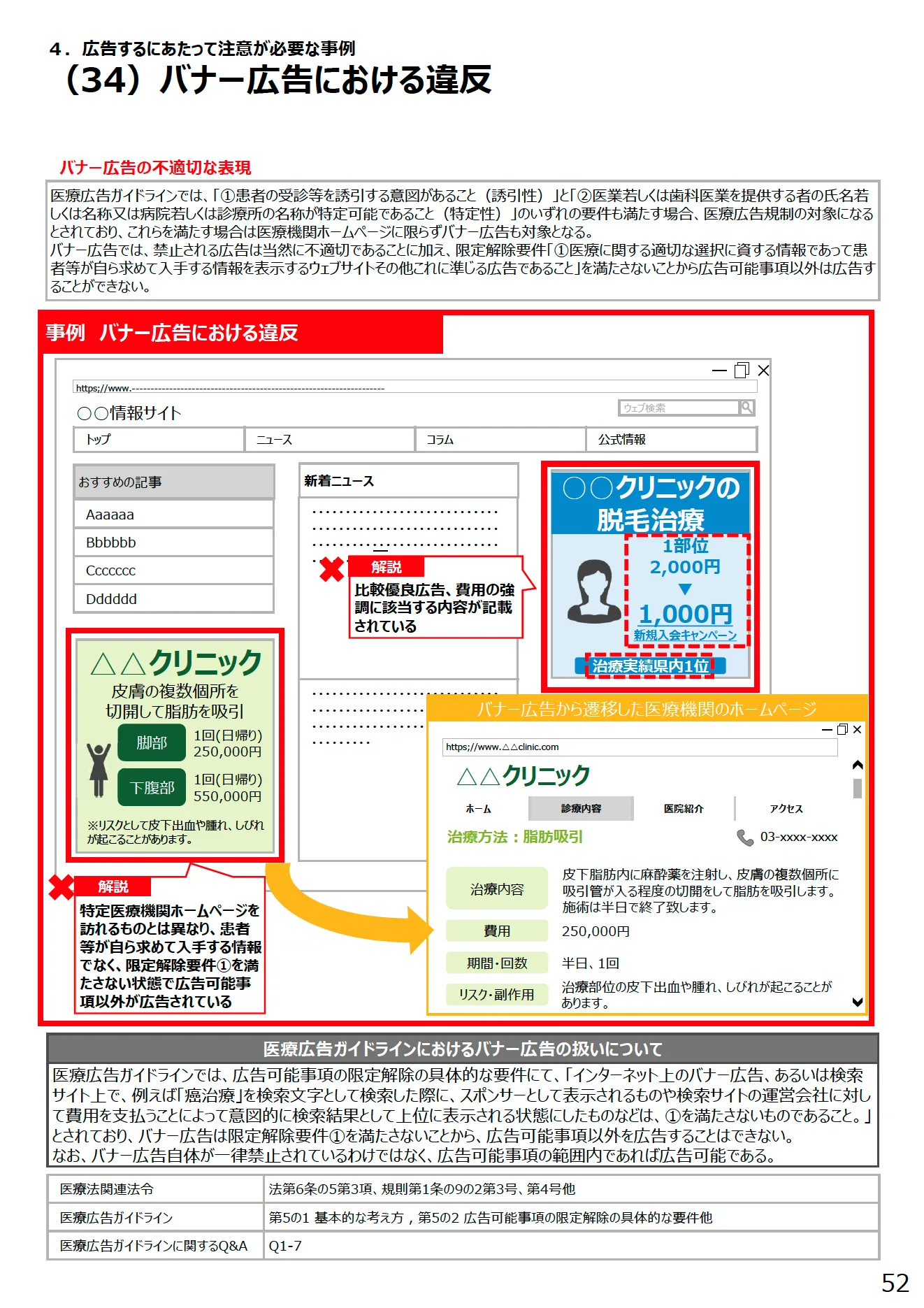

(34)バナー広告における違反

以下に挙げる内容は限定解除要件を満たすことで広告できるようになりますが、バナー広告やリスティング広告は限定解除できないため広告できません。

- 専門外来

- 法令上根拠のない診療科名

- 厚生労働大臣が受理していない専門性資格

- 医師個人の手術件数

- メディア掲載情報

- 治療効果

- ビフォーアフター写真

- 広告可能事項に含まれない自由診療

- 未承認医薬品等を使用した自由診療

限定解除要件を満たさない広告は次の広告禁止事項8項目を全て遵守する必要があり、事例で紹介している比較優良広告や費用の強調は広告できません。

広告禁止事項

- 虚偽広告

- 比較優良広告

- 誇大広告

- 公序良俗に反する広告

- 広告可能事項以外の広告

- 治療内容や効果の体験談

- 誤認を与える術前術後写真

- その他

バナー広告やリスティング広告のリンク先ページは、限定解除要件を満たした場合には 5.広告可能事項以外の広告という禁止事項が免除され、残る7項目を遵守する必要があります。

関連するQ&A

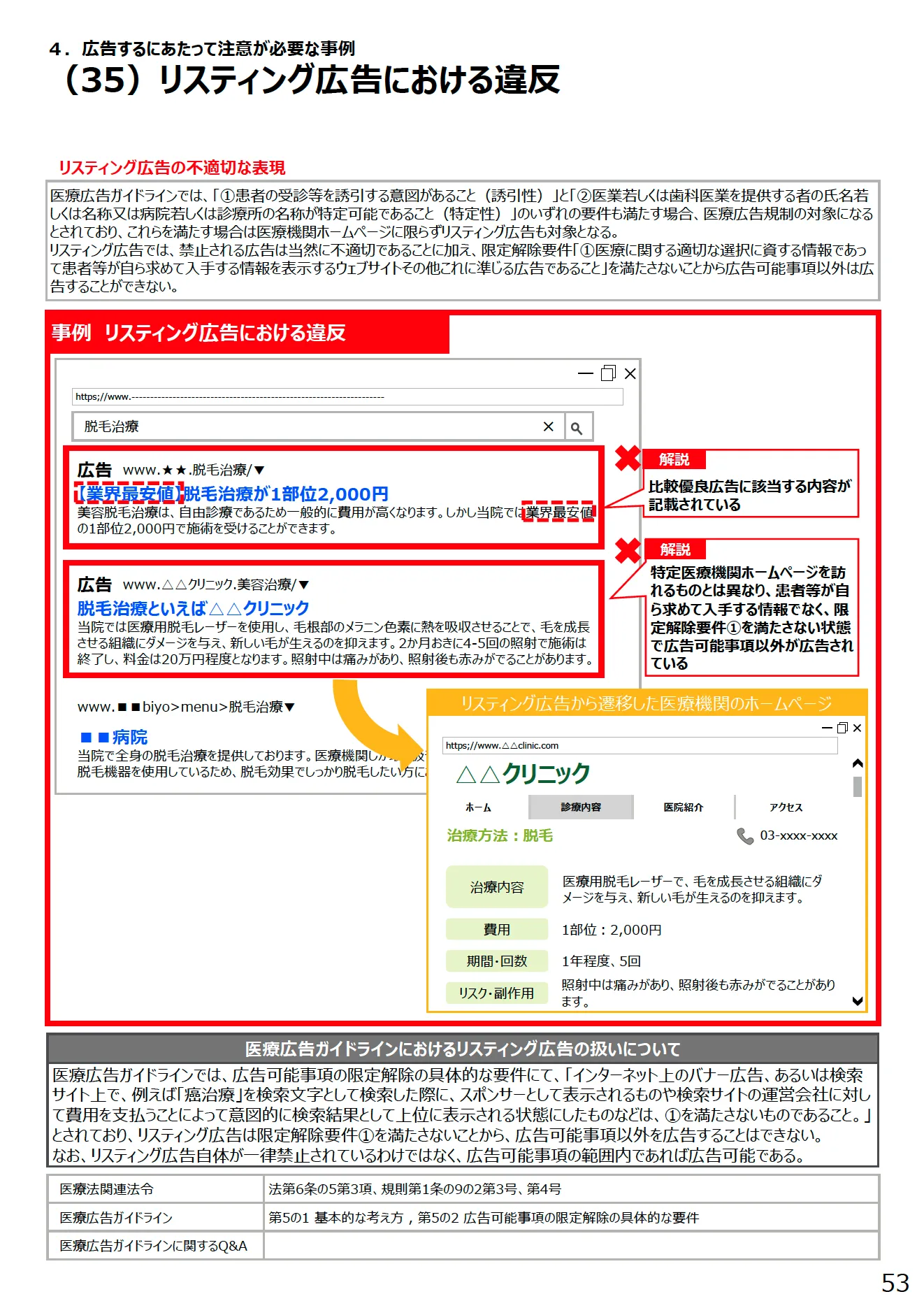

(35)リスティング広告における違反

事例34の解説をご参照ください。

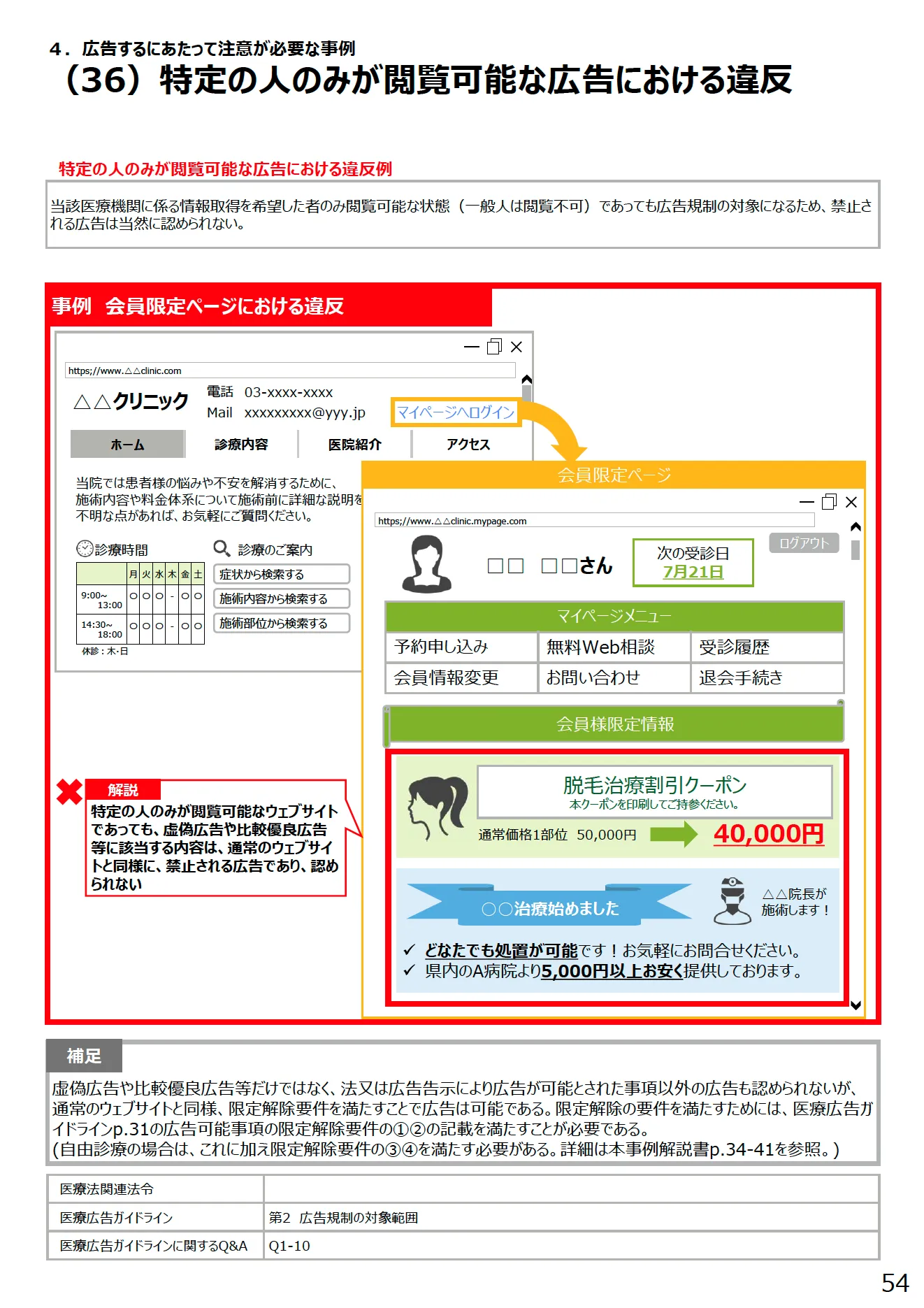

(36)特定の人のみが閲覧可能な広告における違反

医療広告規制の対象となるのは次の2要件をいずれも満たした場合です。

- 誘引性(患者を誘引する意図があること)

- 特定性(医療機関が特定可能であること)

従って、特定の人のみが閲覧可能な広告であったとしても誘引性と特定性が満たされれば医療広告規制の対象となり、広告禁止事項を遵守する必要があります。

関連するQ&A

第2章 SNS・動画広告における事例

2-1 SNSにおける広告事例

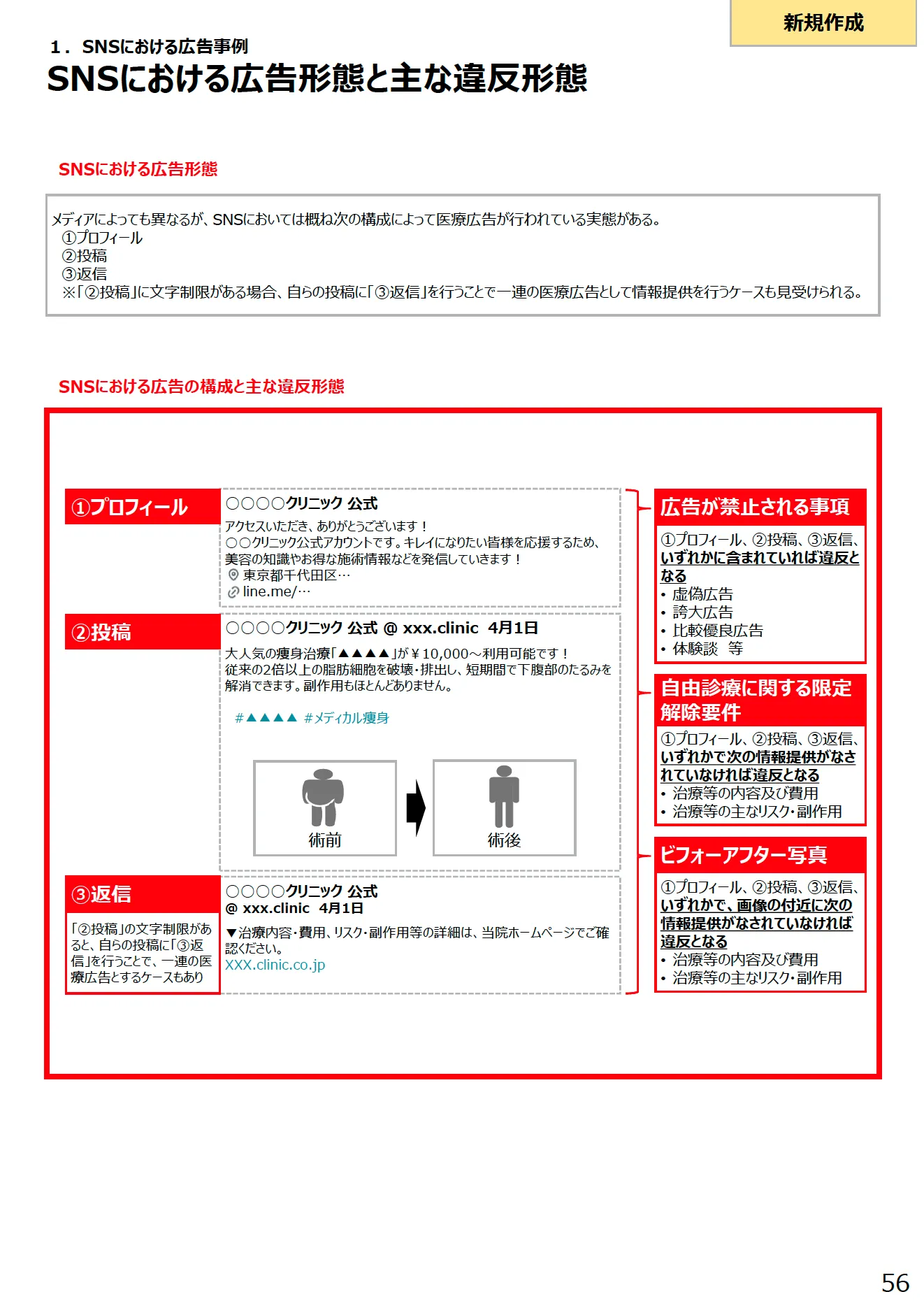

SNSにおける広告形態と主な違反形態

前提知識として、広告可能事項以外の内容(治療効果など)を広告するには、次に挙げる限定解除要件を満たす必要があります。

- 医療に関する適切な選択に資する情報であること

- 患者が自ら求めて入手する情報を表示する広告であること

- 問い合わせ先を記載すること

更に、自由診療を広告する場合は、原則として以下の項目を追加の限定解除要件として記載する必要があります(事例26参照)。

- 通常の治療内容

- 治療期間と回数

- 標準的な費用

- 主なリスクや副作用

これら限定解除要件は広告掲載ページと同じページ内への記載が求められています(医療広告ガイドライン 第5-2より)。SNSでも、本来であれば同じページ内に限定解除要件を記載する必要がありますが、本事例ではSNSの①プロフィール、②投稿、③返信を同一ページと見なし、①〜③のいずれかの分かりやすい場所に記載すればいいと解説されています。このようにSNSがやや例外的なルールになっているのは、ウェブサイトに比べて文字数が制限されているためだと思われます。

一方、ビフォーアフター写真の追記事項は、「①プロフィール、②投稿、③返信、いずれかで、画像の付近に次の情報提供がなされていなければ違反となる」と明記されています。従って、例えば投稿欄にビフォーアフター写真を掲載した場合には、同じ投稿欄への追記事項の掲載が求められています。

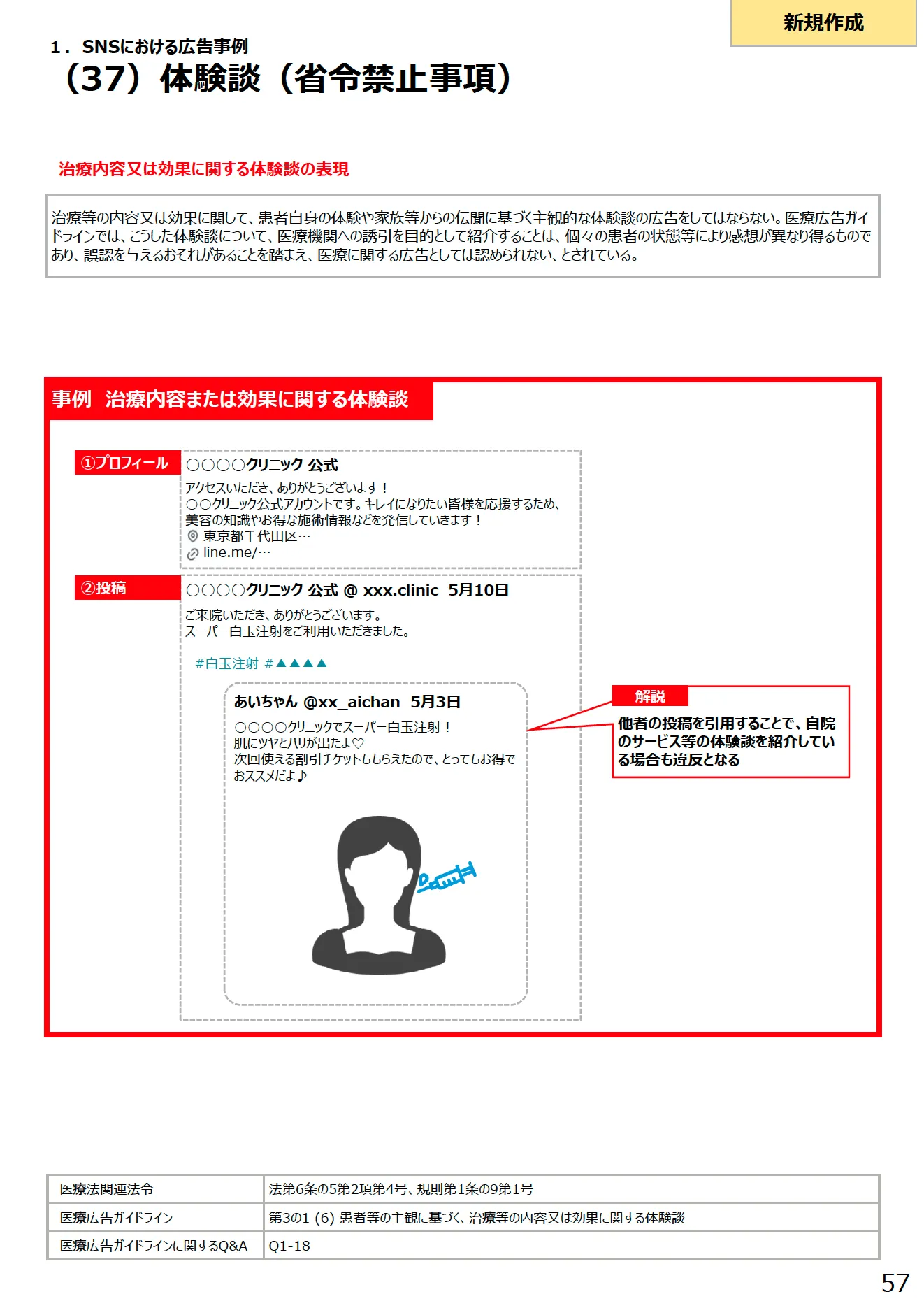

(37)体験談(省令禁止事項)

(38)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)

(39)自由診療における限定解除 通常必要とされる治療等の内容・治療期間及び回数・費用

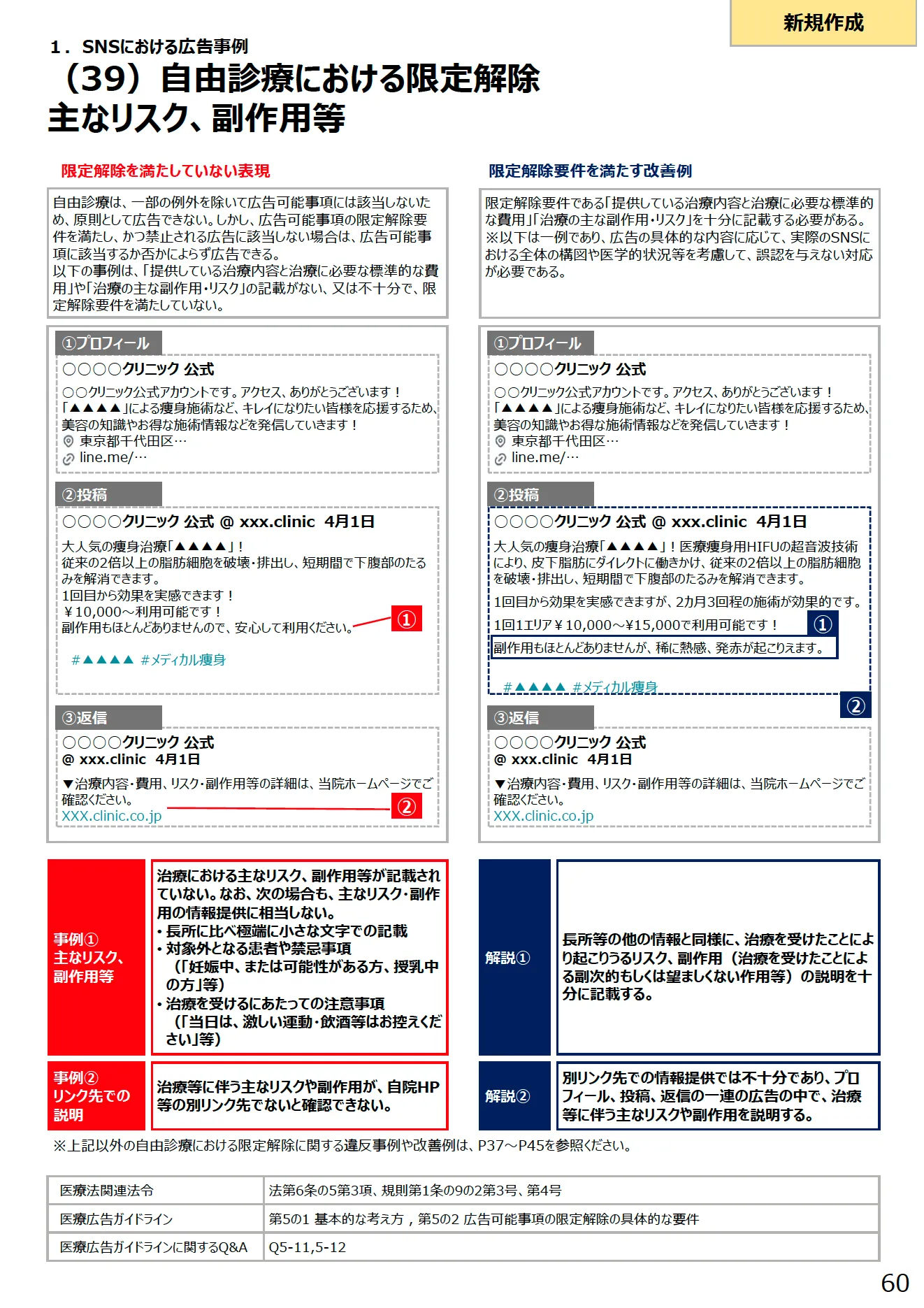

(39)自由診療における限定解除 主なリスク、副作用等

2-2 動画における広告事例

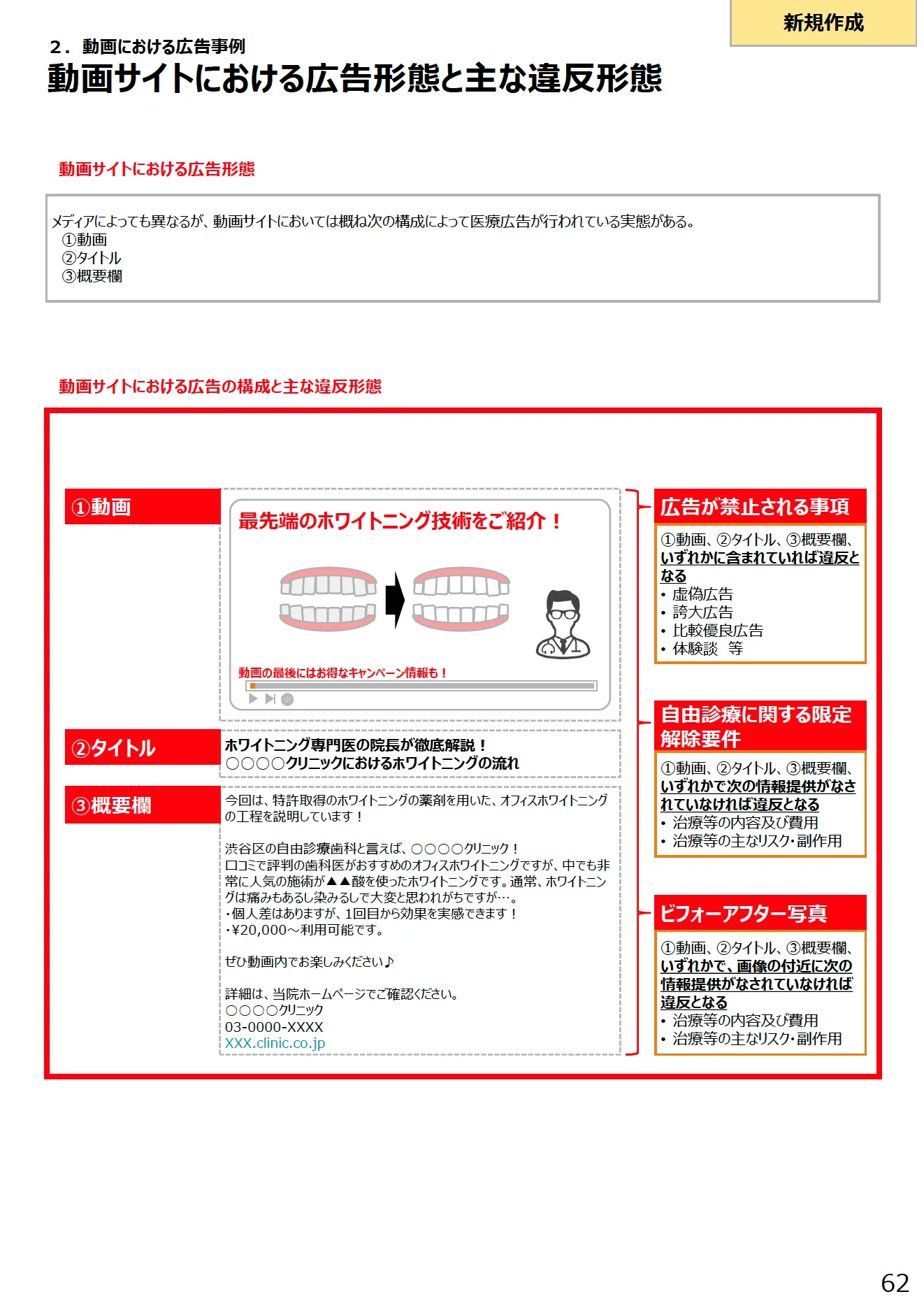

動画における広告事例 動画サイトにおける広告形態と主な違反形態

前提知識として、広告可能事項以外の内容(治療効果など)を広告するには、次に挙げる限定解除要件を満たす必要があります。

- 医療に関する適切な選択に資する情報であること

- 患者が自ら求めて入手する情報を表示する広告であること

- 問い合わせ先を記載すること

更に、自由診療を広告する場合は、原則として以下の項目を追加の限定解除要件として記載する必要があります(事例26参照)。

- 通常の治療内容

- 治療期間と回数

- 標準的な費用

- 主なリスクや副作用

これら限定解除要件は広告掲載ページと同じページ内への記載が求められています(医療広告ガイドライン 第5-2より)。動画サイトでは①動画、②タイトル、③概要欄が同じページ(同じURL)内に構成されているケースが多くみられます。このような構成の動画サイトにおいて、自由診療の限定解除要件は①〜③のいずれかの分かりやすい場所に記載すればいいと解説されています。

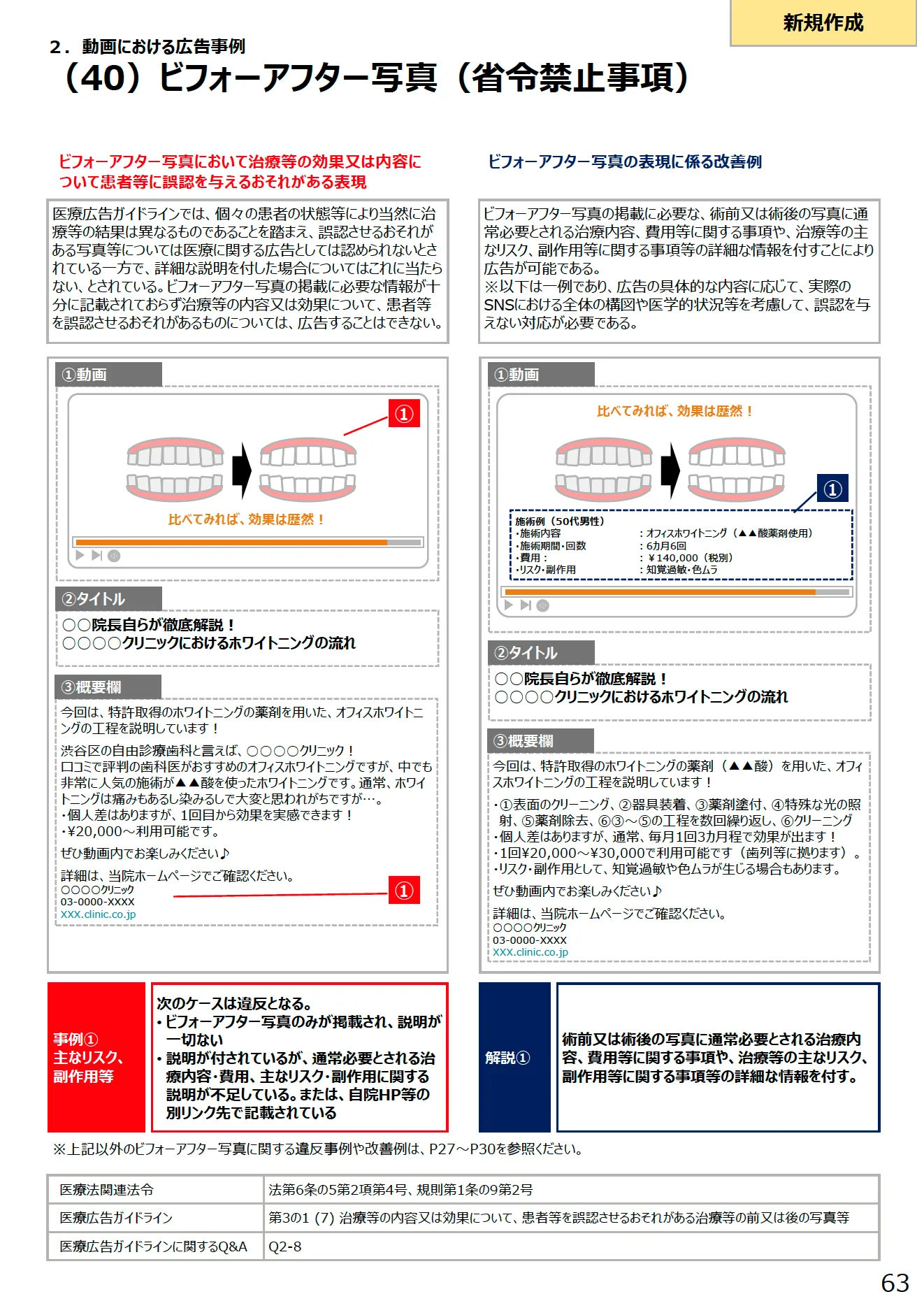

一方、ビフォーアフター写真の追記事項は、「①動画、②タイトル、③概要欄、いずれかで、画像の付近に次の情報提供がなされていなければ違反となる」と明記されています。従って、ビフォーアフター写真の追記事項は、実質的に①の動画内に記載する必要があります。

(40)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)

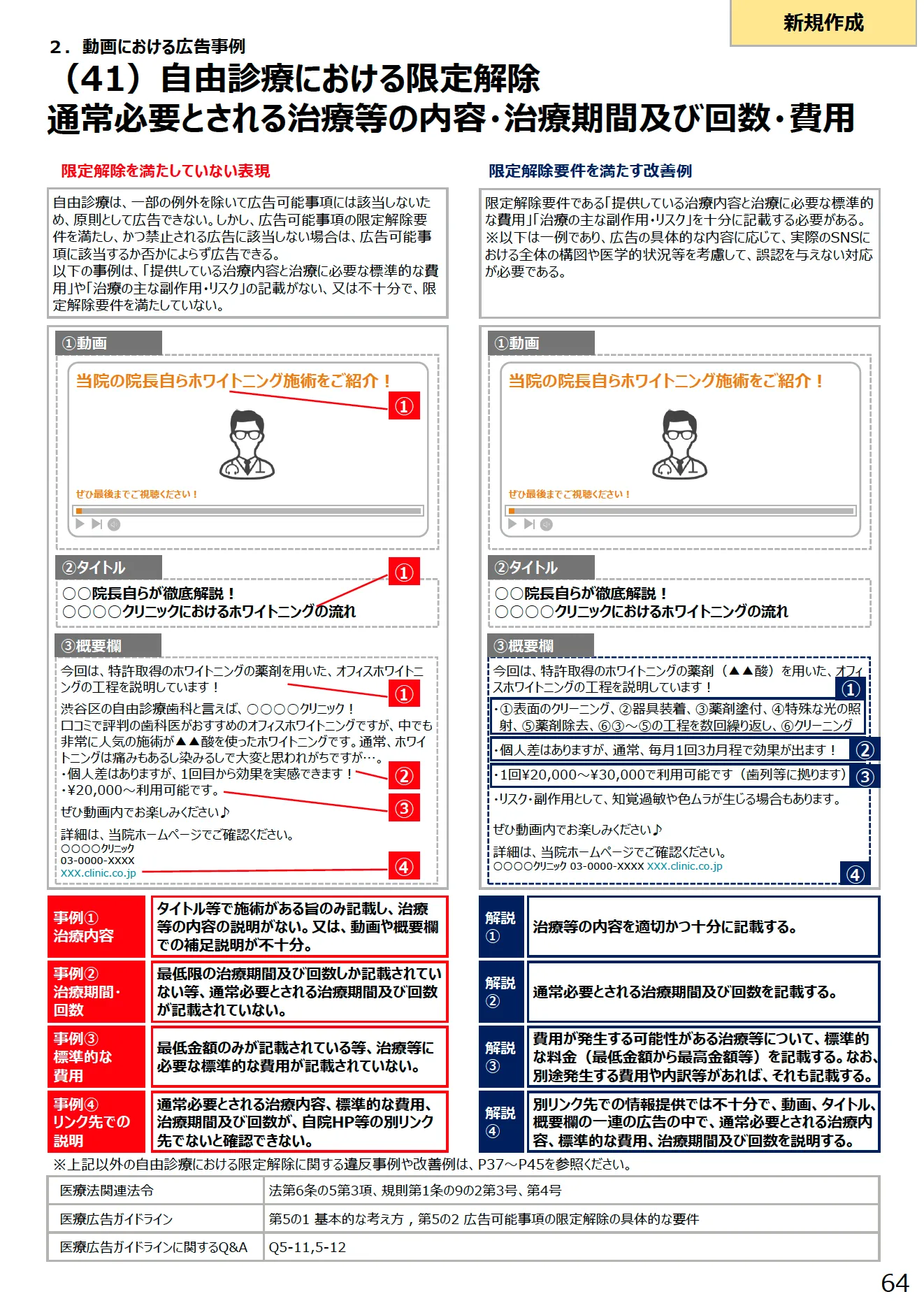

(41)自由診療における限定解除 通常必要とされる治療等の内容・治療期間及び回数・費用

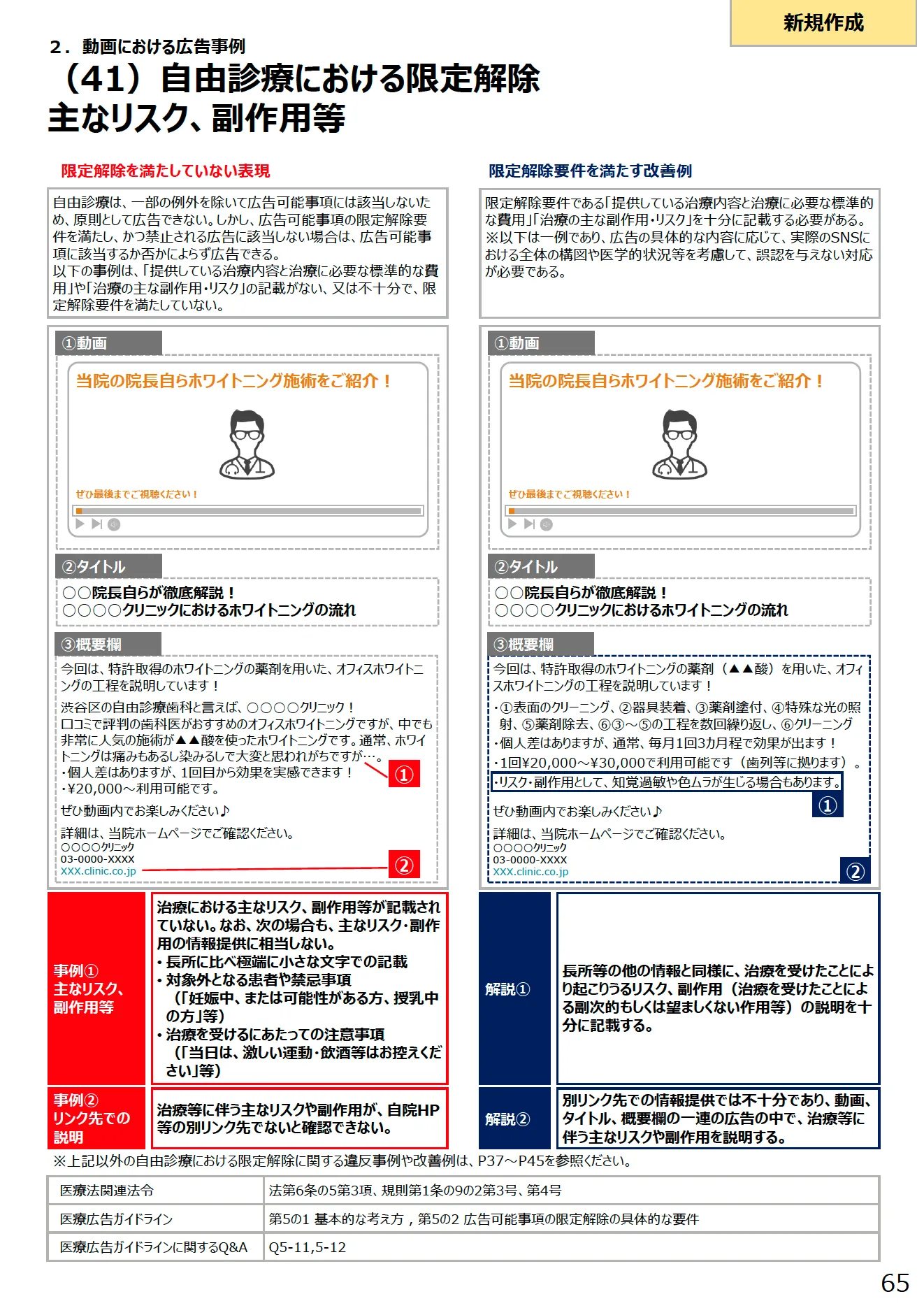

(41)自由診療における限定解除 主なリスク、副作用等

\A4換算 2,200円/ページ/

医療広告のチェック&修正案の提示

医療広告ガイドラインに沿った原稿のチェックと修正案の提示を行います。0-1営業日で見積額を提示します。まずは原稿をお送りください。

対象の広告

- A4サイズ換算 1ページあたり2,200円(税込み)

- お見積り額は0-1営業日でお出しします

- 初回の修正案の提示は通常1-3営業日

- チェック&修正作業自体のやり取りは3往復まで

- 自由診療の内容について医療機関様への確認が必要な場合があります

- デロイトトーマツ社や保健所による指摘への修正対応も可能

- 競合など他院様の広告チェックは固くお断りさせていただきます

- 法律相談や法律事務など弁護士法で禁止されている業務は対象外となります

- 本サービスに起因してラボコートが損害賠償責任を負う場合、依頼者が本サービスの対価として支払った金額を上限とさせていただきます